日本的雇用慣行について

目次

1945年8月、明治以来殖産興業、富国強兵のスローガンのもとで、世界の列強に追いつけ追い越せと国民一丸となって作り上げてきた日本という国は、敗戦により壊滅的な破壊を被り、多くの国民は絶望と貧困の淵に立たされた。

日本経済への打撃も甚大であった。1946年の生産水準(産業総合生産指数)は1934~36年平均の31%、戦時中の最高であった1944年の20%にまで落ち込んだ(経済安定本部『太平洋戦争による我国の被害総合報告書』1949)。極度の生産低下に加えて、財政赤字を出発点とする悪性のインフレが起こり、物価は戦前の200~300倍に高騰した。[1]

戦後の経済改革は、占領軍の強いリーダーシップのもとで、財閥解体、農地改革、労働三法の制定、教育の機会均等を目的とした教育改革などが次々と実行された。これらの改革はそれ以後の経済活動の環境を整備したという意味できわめて重要であった。

朝鮮戦争(1950~53)による特需にも助けられ、設備投資が盛んになり、外国技術の導入などにより、急速に国際競争力を強化する段階に進んでいった。

52年にはIMF(国際通貨基金)、55年GATT(関税と貿易に関する一般協定)、そして56年には国際連合に加盟し、国際社会への復帰も着々と進められた。

戦後の混乱期を約10年で終え、日本経済はいわゆる高度成長の過程に入っていった。55年から72年を高度成長期とすると、この間の実質経済成長率は平均9.3%にも達する。

GNP(国民総生産)の規模で、1967年にはイギリス、フランスを抜き、68年には西ドイツを抜いて、アメリカに次ぐ自由世界で第2位の経済大国となった。

この驚異的な経済発展は世界の奇跡と言われ、1960年代から70年代にかけて、世界から日本の経営形態に対する称賛が巻き起こっていた。それは終身雇用・年功序列・企業内労働組合を,三種の神器にもたとえるような、いわゆる日本的経営形態に対する称賛であった。

73年10月の第4次中東戦争を引き金として第1次石油危機が発生し、原油価格が一挙に4倍に引き上げられるとともに、供給量が削減された。石油消費国の経常収支赤字による需要縮小効果から、世界経済は極度に縮小した。日本も、74年の実質経済成長率がマイナス1.2%と戦後初のマイナス成長に陥り、高度経済成長は終わりを告げた。

その後、急速に進んだ円高や第2次石油危機(78年)などの経済的危機を迎えるたびに終身雇用慣行は崩壊すると議論された。しかしそれらの危機を乗り越えるなかで「日本的経営」は国内外の注目を浴び、終身雇用を含む日本的な雇用システムが日本経済の成長を支えてきたと高い評価を受けていた。しかしその歪も顕著になってきていた。「会社人間」「企業戦士」さらには「社畜」とまで言われるほど、会社と一体化した従業員の生き方の問題である。子どもの教育は妻にまかせ、地域とのつながりもなくし、企業不祥事の多発、過労死などの問題として噴出した。

「日本的経営」が顕著に崩壊し始めたのは、バブル景気崩壊後である。大量に発生した銀行の不良債権、企業の不良資産の処理が、景気の足を引っ張り、リストラや希望退職が大々的に行われ、終身雇用が幻になったのである。従来は終身雇用で安定しているといわれてきた管理職やホワイトカラーまでも対象にした「リストラ」(=人員削減)が広がり、失業率も90年代から上昇傾向になり、最近は戦後最悪の5%前後で推移している。

とくに最近は、終身雇用などに代表される日本的雇用システムが「グローバル・スタンダード」論からの批判にさらされており、終身雇用は経済発展のうえで障害になるとの見方も強まっている。従来の雇用管理を修正し、日本的雇用慣行からの脱却を進めようしている企業も少なくない。失業者の増加、失業率の上昇とともに、こうした終身雇用の崩壊論や終身雇用批判が、働く人々の雇用不安を大きくしている。

近年のグローバル化やIT化により、その経営形態は崩壊した、と多くの研究者や識者から指摘されている。しかし労働力の流動化が進展しない日本の雇用市場においては、高校や大学を卒業し、就職を目指す若者にとって、就職は一生を決める重要な節目であることに変わりはない。そこにはやはり就職したからには一生その会社で働きたいという終身雇用的な考え方が根強く残っていることをうかがわせる。また賃金も年功によるものより、能力や成果を基準にしたものに変化しつつあるとはいえ、安定的に上昇していくことへの期待は依然として大きいのが現状ではないだろうか。

また日本的経営のなかで、会社と過度に一体化し、家庭や地域と隔絶したいわゆる会社人間についても多くの議論がなされてきたが、それらも一朝一夕に改善されたり消滅することはなく、今後も長く継続していくであろうことは、過労死やサービス残業がいっこうになくならないことからも想像できることである。

このように戦後の日本を考えるうえで、日本的雇用慣行は大きなキーワードである。それがどのような社会背景のなかで成立し一世を風靡したのか、そして今、どうして大きな転機に直面しているのかについて考察してみたい。

終身雇用という言葉は事実上の外来語である。1958年、アメリカ人アベグレンは、『日本の工場―その社会組織の諸側面』という小さなビジネス書を著した。ただちに日本語に翻訳され『日本の経営』というタイトルで出版された。そのなかで«permanent employment system»が

「終身雇用」と訳された。これが「終身雇用」という言葉が使われた最初である。

1950年代後半から日本の景気は未曽有の好景気となった。神武天皇以来の好景気だという神武景気(1954年12月~57年6月)、神武天皇よりももっと古い時代のこととされる天の岩戸伝説以来の好景気だとされた岩戸景気(1958年7月~61年12月)のもとで、会社の関心は労働力過剰から労働力不足へと転換した。人員整理問題は完全に過去の問題と考えられるようになった。そのような時期に『日本の経営』がタイミングよく出版された。もしこの本がもう少し早く、1949~50年ころ出版されていたら、人員整理をめぐる一連の大争議の記憶が生々しく終身雇用という観念は受け入れられなかったかもしれない。しかし、この言葉の登場がタイミングがよかったことが主たる理由で普及したわけではない。終身雇用観念の普及にとって決定的であったのは、近世における藩主と武士、商家と使用人との関係を律する永年勤続の価値観であった。永年勤続の価値観は、近代には会社と従業員との関係を律する価値観となった。

日本的雇用慣行がいつ始まったかについてはいろいろな学説がある。江戸時代の商家の雇用に源流があるとする説、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間のいわゆる「戦間期」である1920~1930年ごろ終身雇用が始まったとする説、第二次世界大戦期に始まったとする説などである。ここでは、第二次世界大戦後の日本の労働慣行について考察することが目的であるので、1960年ごろに労働力過剰が解消し、人手不足時代が到来するとともに定着した雇用慣行について考えていきたい。

終戦直後は、食糧問題もさし迫っていた。戦後、パン食が普及するまでの日本人の食生活は、圧倒的に米食にたよっていた。1人1日3合の米があれば十分とされ、1年1石(150キログラム)の米供給が理想とされていた。ところが、太平洋戦争直前ごろから、配給は1日2.3合となり、45年7月からは、2.1合に減らされた。朝鮮・台湾からの移入米確保が困難になったためである。

食糧の絶対量が不足していたうえに、敗戦により、農民が米の供出意欲と義務感を喪失し、供出せずに、闇に流して利ざやを稼ぐようになったことが、米不足に拍車をかけた。こうして食料が不足すると、遅配・欠配・買い出し・筍生活・緊急輸入・強制供出・インフレ等の経済矛盾がいっきょに噴出した。

1946年後半から翌年の2・1ストにかけて、日本列島は空前の労働争議に揺れた。46年5月に成立した吉田内閣は、国鉄27億円の赤字解消のため、7.5万人の馘首を国鉄労働組合総連合に申し入れた。激しい反対闘争の結果、馘首は撤回された。

海員ストも、人員整理が発端となった。船主による船舶運営会は、船舶の老朽・廃船から大量馘首を計画、これに反対する海員組合と対立した。ゼネストを前提に交渉した結果、馘首は取り消された。

46年8月から人員整理が問題になっていた東芝でも、9月半ば、東芝労連(5万名)が、馘首撤回・最低賃金制(600円)等の要求をかかげ、10月1日にストライキに突入し、以後50余日にわたって闘いつづけ、要求を基本的に貫徹した。これが十月闘争の烽火となった。

読売新聞は10月5日にストライキを決行したが、他の朝日・毎日・共同等は中止した。他企業の争議支援ストの困難性を示している。結局、読売争議は10月16日に馘首案をのんで妥結し、敗北に終わった。

読売のほか、ゼネストに突入したのはNHKであった。待遇改善と団体協約締結要求をかかげたNHKの組合は、5日午前7時のニュースを最後に、7時10分から占領軍関係を除き放送を止めた。

その他、各地の炭鉱、日本発送電、九配電会社などでも激しい労働争議が起こった。十月闘争は、労働運動の攻撃につぐ攻撃によって、企業・政府が守勢にたたされ、読売争議のような特殊な例をのぞけば、ほとんどが、組合の要求を受け入れざるをえない状態であった。戦後の経済混乱のなかで、解雇者を出さずに産業の再建をはかることが、経営者に課せられた重要な課題であった。

2・1ゼネスト[3]

不穏のうちに明けた1947年元旦、吉田首相は、ラジオで年頭の挨拶を行なった。彼は、経済再建・産業復興を訴えたあと、労働攻勢の推進者にたいして、「経済危機を絶叫」し「生産阻害」をし、「経済再建のための挙国一致をやぶらん」としている者、と批判したうえで、「しかれども、かかる不逞の輩が我が国民中に多数ありとは信じませぬ」と発言した。これは、国民の憤激をよんだ。労働運動のリーダーが「不逞の輩」だというのであるから、憤激は当然であった。1月4日付「朝日新聞」は、社説「首相放送の時代錯誤」のなかで、つぎのように批判した。

不ていという表現は、敗戦前の日本においては、一定の政治的意義を帯びて使用されていた。それは、特定階級が政治的弾圧を行うに当たって、己れを正しいとし他を不ていとして一切の批判を許さない、絶対主義的天皇制のもとにおける独特の言葉であった。悪法として廃止された治安維持法と表裏一体のようにむすびついた言葉であった。

まさに時代錯誤ともいえるこの発言が、闘争の火をいっそうかきたてることとなった。前年末に結成された全官公庁共同闘争委員会(共闘)は、1月11日、宮城前でスト体制確立大会を開催し、雨中、5万人の労働者が参集した。この大会でゼネスト宣言を発した。

祖国再建の悲願に燃ゆる我々は、その基盤たる生活権を獲得せんとして、旧ろう以来、いん忍2か月にわたり、血涙をのんで平和裡に交渉をつづけて来た。・・・しかるに政府は、一顧をあたえざるのみか、ついに血迷える首相は、我等の勤労大衆をよぶに「不ていの輩」をもってした、事態はまさに最悪の段階にいたっている。我々は祖国復興のために、かかる頑迷な政府の挑戦に対して、反撃を辞さないであろう。我々はいまや、相互の団結を確信し、なん時たりとも指令一下、整然として歴史的なゼネストに突入し、共同の全要求を貫徹する日まで、断乎として闘いぬくことを宣言する。

同じ15日、産別・総同盟・日労会議のほか、単産をふくむ33組合600万名を網羅する全国労働組合共同闘争委員会(全闘)が結成され、共闘支持の外郭組織となった。

18日、13組合260万人にふくらんだ共闘のゼネスト宣言拡大共闘委員会は、

われら260万の全官公労働者は、2月1日午前零時を期して決然として起ち、全国一斉にゼネストに突入し、全要求を貫徹するまでは、政変の如何にかかわらず断乎として戦う。

と宣言した。2月1日のゼネストは避けがたい様相をていしてきたのである。この時点においては「吉田内閣打倒」などの政治的要求はかかげられていなかった。しかし闘争の盛り上がりのなかで、各派の思惑がからみあい、「吉田内閣の即時辞職」を要求する政治闘争へと転換していっ

た。

緊迫のなかでむかえた1月31日午後2時半、マッカーサー元帥は「声明」を発表し、ゼネストを禁止した。それは、「現下のごとく窮乏にあえぎ衰弱した日本の実情において、かかる致命的な社会的武器(ゼネストのこと)に訴えることは許さない」というもので、伊井共闘議長は、スト中止の放送を強制された。伊井はマイクにむかい、泣いて訴えた。

私はいま、マッカーサー連合国最高司令官の命により、ラジオをもって、親愛なる全国の官吏の皆さんに、明日のゼネストの中止をお伝えしますが、実に断腸の思いで組合諸君に語ることを御諒解願います。私はいま、一歩退却二歩前進という言葉を思い出します。私は声を大にして、日本の働く労働者・農民のため、万歳を唱えて放送を終わることにします。労働者・農民万歳!

占領軍の労働運動奨励策も、それが無制限に、しかも、革命的性格を帯びるものを無条件に認めるものではなく、日本の非民主的・国家主義的傾向を打破する範囲内でのみ容認されるものであった。「民主主義の占領」下に育成された労働運動は、ここではじめて、壁にぶつかり、そこから、自前で、自分たちの道を模索しなければならなくなったのである。

会社身分制[2]

戦前においては、従業員はいくつかのグループに区分された。従業員間には大きな待遇格差があった。それぞれのグループは、会社によって呼び名が異なった。一般的には「社員」「準社員」「職工」と呼ばれた。それぞれの従業員グループがいつごろから「身分」と呼ばれるようになったのか、わからない。しかし1920年代中頃には、従業員グループを「身分」ととらえる考えが広く存在していた。

会社身分制は、男性と女性の待遇を明確に区分した。男性の場合、高等教育を受けた者は「社員」として採用され、経営幹部となった。中等教育を受けた者は「準社員」として採用され、下級職員となった。初等教育しか受けていない者は「職工」「労務者」として採用された。「職工」と「準社員」・「社員」との間には大きな待遇格差があった。

女性の場合、高等教育を受けた女性が大会社に採用されることはなかった。大会社と女性高等教育機関の関係は疎遠であった。中等教育を受けた女性は、「女事務員」として採用され、単純で定型的な事務作業を担当した。「女事務員」は、勤続年数が短かった。初等教育を受けた女性は「女工」「工女」となり、男工よりも低い賃金と長い労働時間で働かなければならなかったし、勤続年数も短かった。

[4]労働組合の結成と組織拡大は、戦争直後から急速に進み、1946年末にはすでに組合数は1万7265、組合員数484万9329人に達していた。当時の労働組合がもっとも重視したのは、生活保障のための要求と並んで、工員と職員の処遇格差、つまり差別をなくすことだった。ここでいう工員と職員は、それぞれブルーカラーとホワイトカラーのことだが、当時は戦前から続いていたさまざまな差別のため、独特のニュアンスをもつ身分的な呼称の性格が強かった。たとえば、工員が時給・日給制あるいは出来高給であるのに対して社員は月給制と、給与体系がまったく異なっており、両者の間にはきわめて大きな賃金格差があった。また、提供される住宅の種類がまったく異なっていたり、工員には身体検査や所持品検査に応じる義務があるなど、差別的な処遇がはっきりしていた。

これに対して多くの組合は、工員と職員の平等な処遇を要求した。このときの労働組合が、工員と職員が同一組織に同じ資格で加入するものだったということは重要である。戦前の労働組合は、基本的に工員だけの組織だったし、また世界的にみてもホワイトカラーとブルーカラーが同じ労働組合に組織される例は多くない。ところが戦後日本では両者が同じ労働組合を組織し、しかも職員が組合員のかなりの割合を占め、指導的立場を担うことも多かったのである。工員と職員の平等な処遇を要求することは、これまで優遇されていた職員にとっては不利のように思える。ところが身分制度撤廃を求める声は強く、「優遇されている社員においてもこの点を強く支持しており、逆に工員層より強い、という感すらあった」という。

こうして日本の企業では、ブルーカラーとホワイトカラーの間の経済的・社会的格差が小さくなり、職種や資格に差はあっても、同じような身分保障と福利厚生を享受するようになった。この経営民主化が格差縮小をもたらしたこと、また社会全体にある種の平等意識を広げる役割を果たしたことは間違いない。もっとも、このような格差の小さい待遇のもとにおかれるのは、主に一定規模以上の企業の男性社員に限られ、ほとんどの女性と多くの中小零細企業労働者、非正規労働者などは除外されていた。この、ある程度まで平等な男性正社員たちと、それ以外の人々という構造は、その後の日本の経営格差に大きな影を落とすことになる。

第二次大戦後、日本の経済は戦禍の廃墟の中から立ち上がり、今日のように世界で

1、2位を争う経済大国となるまで見事な発展を遂げた。ほぼ半世紀にわたるその発展の中で、その中盤にあたる1960年代から1970年代にかけて日本経済はいわゆる「高度成長時代」を経験した。この時期に日本経済は毎年名目で15%程度、実質で10%程度にも及ぶ驚異的な成長を実現した。

この高度成長は、日本経済の戦後復興を完了させただけでなく、日本経済を世界の主要な工業国として位置づけることになったまさに飛躍的な期間であった。この期間は日本の歴史にとって特筆されるだけでなく、世界の経済発展の歴史の中でも注目される一時期として記憶されることになるだろう。

日本的な雇用慣行や賃金慣行が日本の産業界に広くゆきわたり、定着することになった背景には、このめざましい経済成長が深くかかわっているのである。

第二次大戦後、復興・再建の道を必死で模索し、苦闘していた日本経済は、この時代に入ると設備投資の蓄積と世界貿易の拡大とがうまく噛み合う幸運に恵まれた。急速に拡大を始めた輸出が生産を増やし、雇用を生み所得を増加させ、消費を増やすという国内経済の拡大につながって経済成長は急速に加速していった。

生産が急速に、しかも持続的に増大するので、企業は解雇や人員整理に明けくれたそれまでの暗い時代の激しい態度とは打ってかわって雇用を増やしはじめた。多くの企業が一斉に雇用を増やしはじめたので、都会の労働力はたちまち吸収されてしまい、企業は全国各地に若い労働力を求めて求人活動を展開するようになった。

大都市や工業地帯を中心に急激に労働需要が拡大していったため、全国各地から若い労働力が陸続と大都市や工業地帯に流入した。これは急速に成長する企業の熱心な採用活動の結果でもあった。企業人事・労務担当者の仕事は、それまでのような解雇や労働争議の調整は過去の話となり、もっぱら労働力の確保に集中することになった。

こうした状況が高度成長の下で持続されたために、人々は企業に入れば長期に雇用が保障されるのは当然だと思うようになった。労働力確保に懸命になっている企業には人員整理や雇用調整など考えるヒマもなかったからである。いわゆる終身雇用の社会的通念はこうした状況の中で生まれ、日本中にひろまったのである。

また、このような急速な経済成長の下では、企業の生産性も年々高まり、収益も増えた。それは当然労働者の賃金にも反映する。労働者はそうした状況の中で、賃金が年々増加するのは当たり前と考えるようになった。勤続年数とともに賃金が上昇する年功賃金はこうして日本の産業界全体にひろまり、定着するようになった。

このように、終身雇用や年功賃金と呼ばれるような日本的な雇用慣行は高度成長時代の急速な経済成長が背景となりまたテコとなって、大企業だけでなく中堅企業や一部の中小企業にまでひろがり、日本の社会にひとつの通念として定着したのである。

所得倍増計画[6]

1960年に池田内閣は期間10年間の経済計画、「国民所得倍増計画」を策定した。これは60~70年の間の実質経済成長率を年率7.2%と計画し、国民所得を倍増させるものだったが、実際は計画以上に経済は成長した。人々は、所得の増加を前提として支出をするようになり、企業も多少無理をしても設備投資を推し進め、市場のシェアを確保して将来に備えるという態度が一般化し、企業間のシェア競争が激化し、投資ブームに拍車をかけた。

高度成長期は、企業グループの存在、長期雇用システム、メインバンク制など、いわゆる「日本的」経済システムが確立していった時期でもあった。欧米に追いつこうとするキャッチアップ過程では、これらのシステムは有効に働いた。

解放経済への移行

1960年代の入ると、国の内外から貿易自由化を求める機運が高まった。59年には、日本の対米輸出が急増し、アメリカの日本に対する輸入制限撤廃要求が高まり、IMFやGATTの場でも自由化促進の機運が高まった。他方、国内では開放経済体制移行に対する不安は強かったものの、管理体制にともなう不合理性が排除され原材料の輸入が可能になるなどの理由から、自由化を積極的に受け入れようとする動きも出てきた。

60年に政府は貿易為替自由化計画大綱を作成し、解放経済化を進めた。また、63年にはGATT十一条国(国際収支上の理由で輸入制限ができない国)、64年にはIMF八条国(国際収支を理由として為替管理を行えない国)に移行し、同年、資本の自由化が要件として義務づけられていたOECD(経済協力開発機構)にも加盟を果たした。こうして日本は貿易国として自由貿易体制のメリットを活用する道が開かれたのである。

経済社会の変貌

高度成長のもとで、日本の経済社会にはさまざまな構造変化がみられるようになった。

産業構造をみると、1955年から70年の間に名目GDP(国内総生産)に占める第1次産業の割合は19%から6%に低下し、代わって第2次産業の占める割合は34%から43%に上昇した。就業構造をみても、同期間において就業者数に占める第1次産業の割合は41%から20%に大きく低下し、第2次産業の占める割合は25%から35%へ、第3次産業の占める割合は34%から45%に上昇した。従来、長期的に過剰状態であった労働力需給は、60年ごろから逼迫に転じ、その結果、賃金水準は著しく上昇し、企業規模・年齢別の賃金格差も縮小した。

国民生活においては耐久消費財が普及し、「消費革命」とよばれた消費生活の変化が起こった。1億総中流意識が形成されたのもこのころである。

社会的インフラをみると、64年に東海道新幹線が、65年には名神高速道路が全線開通するなど整備が進められた。道路網の整備と自動車の普及により、モータリゼーションが進み、物流の根幹を担うのは鉄道から自動車となった。

他方では、高度成長の歪みが顕在化したのもこの時期である。

生活関連のインフラ整備は立ち遅れ、都市部への人口流出により、都市の人口過密、地方の過疎化という地域間格差などが問題となっていった。また、四大公害病をはじめとして、全国で公害問題が深刻化していた。このため、67年に公害対策基本法が制定され、71年に環境庁が設置されるなど本格的に公害行政の推進が図られた。社会保障制度をみると、61年に国民年金制度が発足し、国民皆年金・皆保険が実現した。

第二次世界大戦後、人員整理反対の大争議を経験した日本の大企業は高度経済成長時代には可能な限り指名解雇を避けるようになった。1970年代に判例として成立した整理解雇4要件など、種々の判例や労働組合の団結により実質的に使用者の解雇権の行使も制限されるようになり、戦前まではあくまで慣行であった終身雇用が制度として人々の間に定着した。解雇4要件の判断が下された東洋酸素整理解雇事件の東京高裁判決は以下の通りである。(1979.10.29)

我国における労働関係は終身雇用制が原則的なものとされており、労働者は、雇用関係が永続的かつ安定したものであることを前提として長期的な生活設計を樹てるのが通例であって、解雇は、労働者から生活の手段を奪い、あるいはその意思に反して従来より不利な労働条件による他企業への転職を余儀なくさせることがあるばかりでなく、その者の人生計画を狂わせる場合すら少なくない。したかって、労働者を保護するために、たとえ労働基準法19条1項に見るように、法律の明文によって使用者の解雇の自由が制限されていることがあるが、そのような場合に当たらないときであっても、先に述べたように解雇が労働者の生活に深刻な影響を及ぼすものであることにかんがみれば、企業運営上の必要性を理由とする使用者の解雇の自由も一定の制約を受けることを免れない。

として、整理解雇が許される4要件が示された。その後の労働事件では、この4要件が踏襲され、労働基準法で認められている企業の解雇権が、司法的に非常にきびしく制限されることになった。その結果、正社員の雇用は護られることになったが、派遣労働者や請負契約といった変則的な労働形態が増え、新卒学生の就職難も生み出したのである。

1、人員整理を行う経営上の必要性―解雇の必要があること。

2、使用者の解雇回避の努力―役員報酬の削減、配置転換などのあらゆる経営努力がなされたにもかかわらず、人員整理が必要であること。

3、被解雇者の選定の合理性―人選基準が合理的で公平であること。

4、解雇の手続きの妥当性―従業員への説明、公正な手続きを踏んでいること。

日本的雇用慣行というのはつぎのような独特の人事労務慣行の体系を内蔵する日本の伝統的な企業経営の様式のことである。

1、 継続雇用

新学卒者が定期採用により正規の基幹従業員として雇用された場合、特に重大な失策あるいは自発的退職の意思を表明しない限り定年まで雇用を保証する慣行である。しかしながら、定年までの雇用保証は労働契約、労働協約そして就業規則のいずれにも明文化された契約事項ではない。それは労働者の期待と使用者の暗黙裡の了解の上に存在する社会的規範意識である。

2、 年功序列

年功序列には年功昇進と年功賃金がある。年功昇進性の下では、各学歴グループ(学歴別階層)内における各人の昇進・昇格が年功を基礎としこれに勤務成績を加味して行われる。各学歴別の一般的昇進限度の前段階までは大部分の同期採用者が経過年数とともに相前後して自動的に昇進・昇格を続ける。同期にある者全員を昇進させるだけの職位が乏しくなって初めて成績優秀者が同期の他の者をぬいて上位に昇進する。そしてこのような場合にも同期の者を置き去りにすることはあっても、先輩を追い越して昇進することは原則としてあり得ない。

年功序列制は終身雇用制の実現即労働者を企業に定着せしめるにきわめて妥当な賃金制度であった。すなわち企業に採用された労働者は企業内に従属する限り継続的に地位と賃金の上昇を期待することができるからである。

3、新学卒定期採用

毎年学校卒業期に直結する一定の時期(4月)に行う採用が定期採用である。その時期すでに発生している欠員数および新たに始まる次年度中の予想退職者数、予定合理化人員あるいは事業拡大に伴う予定増員数等を総合して採用人員を決め、4月1日付で一括採用を行う。この点欧米における採用は、企業内に生じた空席を補充することであり、空席が生じた都度行う採用、すなわち「中途採用」が原則であるのに比べて異なる。

わが国の学校制度の下にあって、新学卒者は職務上の専門知識や熟練・技能を身につけていないが、企業はそれらの能力を新学卒者に期待していない。新学卒者に期待されるものはそれぞれの学歴にふさわしい基礎的・一般的知識、協調性である。その採用は労働者側からみて「就職」ではなく「就社」的であるといわれる如く、採用の時点で事務系、技術系、技術系では、機械、電気、土木、建築等大まかな職種区分はあっても、どの職務に配置されるかは採用後決定される。また配置後もしばしば、その職務は変更される。

連続的な定期採用は、同期生意識を生み、相互扶助と競争の意識と、さらに相互間コミュニケーション・ルートを形成し、連帯意識を生む。この連帯意識は組織コミットメントに直結する。また新学卒定期採用は、教育訓練の実施を容易にし、定期異動を実施する際の基準となる。

新学卒者は組織固有の価値観、行動様式を身につけさせることが容易であり、これは組織コミットメントの増大に直結する。組織を転々として移動してきた中途採用者には、強い組織コミットメントを期待することはできない。また、新学卒採用を定期的に重ねることにより、企業内秩序となる縦序列の年齢的裏付けを容易にすることができる。

4、企業内教育訓練

新学卒採用制の下では、企業内教育訓練は不可欠である。わが国の学校教育は、原則として、職業的実務教育を行わないためである。また年功制の下で従業員が昇進を続けるためには、昇進、昇格に対応する貢献を可能とする教育訓練を実施する必要がある。また定期異動が原則であるから、新職務のための企業内教育訓練は欠かすことができない制度である。新学卒定期採用者を対象とする新入社員教育から出発して、企業内教育訓練、企業外教育訓練により繰り返し行われる教育訓練は継続雇用を前提とするが故に、投下された教育への投資は十分に回収することができる。また年功序列の前提の下で、先輩が行う後輩への日常業務を通じての職場内教育訓練は支障なく行われる。企業による教育訓練はそこに当然、企業のイデオロギー強化の要素を含ませることを容易にする。これを目的とする教育は従業員のみならず家族をも含めて行われることも稀ではない。

5、定期異動

継続雇用を前提として全社的にかつ異職種間にわたる移動が、多くの場合、三年前後を目安に行われる。欧米の雇用が原則として職務への雇用であるのに対し、わが国の雇用が企業への雇用であり、そしてまた異動への障害となる職務もわが国の従業員への保障は雇用の保障であるため、定期異動は当然のこととして受け入れられてきた。さらにまた職種間の異動は、欧米にあっては労働組合に「仕事の縄張り」に関する政策や慣行があるため容易ではない。しかし、わが国にはその慣行はない。定期異動は積極的に解され、これによる職務転換によって、モラールの向上が期待される。また広範な業務を体験させることによって計画的な教育効果を期待するとともに、異動に至る期間中の勤務成績を異動後のポストの決定に反映することにより勤務評定としての効果も期待できる。

企業内の業務の繁閑に対応しての流動的な異動、また時々刻々変化する人材配置に対する要請に対応する異動が適切に行われるのでなければ終身雇用制は維持が困難となる。かかる意味において定期異動もまた終身雇用制実現のために 重要な役割をになった。

6、企業内福利厚生

採用時から退職時にまでいたる生活全般にわたる企業内福利厚生は、従業員にとって手厚い庇護であり、殊に社宅制度や住宅貸付をはじめとする長期貸付制度等は、従業員を企業に定着させることとなる。終身雇用を実現するために従業員にとって、同一企業に勤務する過程でおこる各種の不安、不幸の除去、救援あるいは生活の一層の充実のために企業が援助策を講ずる企業福祉厚生は望ましい不可欠な施策である。その充実によって企業を頼り甲斐のあるものとする従業員はいわゆる「ぬるま湯」に浸かった人生と時に自嘲しながらも、定着を重ねることとなる。

7学歴別階層性

従業員は学歴別階層性を前提として採用され、採用後は学歴別に各階層に編入される。学歴別階層性は各学歴者間に

イ、採用後の身分

ロ、初任給および賃金形態

ハ、配置職域

ニ、昇進・昇格のコースと速度

ホ、昇進可能限度

ヘ、人事権者等に厳格な格差をつけること、によって成立・維持され、各学歴グループの間は非競争関係におかれる。

学歴別階層性の意図するところは「学歴を以て出自に代える」との原則のもとに企業内に身分的序列を実現しようとする点にあった。

これによって、競争は同一学歴者間において限定的に展開されるに止まり、年功序列を安定的に実現することができる。年功序列への信頼感は、結果として組織コミットメントの増大を意図するものであった。また学歴別階層性は上級の学歴をもつものに自負とこれに伴う自覚と責任感とを持たせ、下級の者に対しては服従心と無限定的な忠誠心とを植えつけることを目的とした。この体制は上命下達の徹底を期するための縦序列の実現と強化を可能とするものであった。

企業組織は、階層化によって、機能を発揮する。年功序列を前提とする終身雇用体制の持続のために、学歴別階層性の実現は生得的基準による階層性と同様な安定的かつ公正妥当な階層化の手段となった。

8、定年制

定年制は従業員が一定の年齢に達した時に差別なく自動的に雇用契約を解消するという制度である。その本質は強制退職である。保証された雇用の下で、生活費の増大に対応して賃金額が上がる年功賃金を支給され、生活全般にわたる企業内福祉厚生による恩恵を受けた従業員も、定年を全労働生活の終了の時期として企業を離れなければならない。

高齢者の排除を、一定年齢への到達という事実により実現する定年制を前提として、終身雇用制は実現しうるものであった。

9、臨時工・社外工制度

臨時工・社外工制度は本工・本職員等常用労働者が享受する終身雇用制のもつ固定制に対するクッション・ワーカーとして必要な制度であった。終身雇用制の下にあっては不況期あるいは技術革新に伴う余剰人員の発生に対応して雇用量の調節をすることが困難である。好況期において増大する需要に応ずる際も、不況期において需要の減少に対して生産を減少する際も、臨時工・社外工制度は下請制度とともにその都度、終身雇用制を下から支える重要な役割を担っていた。

1、雇用の安定性

雇用の安定性というメリットは、次の三つの要素からなっている。

イ、ひとたび企業に採用された従業員は、上司の命令によく従い、仲間との協調を保ちつつ、平凡に、出すぎることなく勤めていれば、特別すぐれた功名手柄を立てなくても、その企業が重大な危機にでも見舞われないかぎり、解雇の心配はまったくなく、むしろ年功を積むにつれてしだいに重用され、定年にいたるまで、会社の手厚い庇護と恩恵を受けることができるという、従業員の身分保障の確実性である。

ロ、正規の従業員として採用された各個人は、そこで働くのに必要なすべての手段と便宜を会社から支給され、このため従業員は、裸一貫で会社に入社しても、なにひとつ不自由なことはなく、生涯にわたってそこで会社の仕事に専念しうるという、「雇用の丸抱え性」とでもいうべきプラス効果である。日本的経営の慣行のもとでは、新しく採用された終身型雇用者である従業員は、職場と仕事は会社が決めてくれ、仕事に必要な衣類、機具、機械、装置、原材料は会社から支給され、仕事仲間も会社から割り当てられ、仕事の手順や方法やスケジュールについては、詳しい指示や十分な訓練が会社から与えられ、そのうえ一定期間きめられた場所で、きめられた時間に、きめられた方法で仕事をおこなっていれば、その期間の給与とこれに付随する各種の手当まで与えられる。そればかりではない。彼らには社宅や独身寮のような居住の場所をはじめ、さまざまの福利厚生施設や従業員サービスまで与えられるのである。このような雇用の丸抱え的性格が、彼らにたいする雇用の安全性をつくる要因のひとつであることは明らかである。

ハ、「職場の人の和」とでもいうべきものである。日本的経営の慣行体系のもとでは、企業内の各職場のなかに融和的な人間関係を保つために、さまざまの措置が講ぜられている。それはたんに職場の人の和の重要性を従業員に教え込むというようなことだけではない。むしろ、その前に、職場の人の和が妨げられるような条件をできるだけ取り除くための手心が加えられているのである。たとえば、職場の構成員にはなるべく同年輩、同資格のものをそろえるとか、従業員の技能を磨く訓練では、各人のもって生まれた能力の凹凸をいわば研磨機(グラインダー)にかけることによって、できるだけ平均的な技能をもつ従業員だけがひとつの職場の要因となるようにするとか、このようにしてもなお人を押しのけて出すぎる人間には「出るクイを打つ」要領で罰則を課するとかが、それである。しかも、そればかりではない。すでに年功によって人々が受けとる給与や地位の高さを決めるという慣行、すなわち年功序列制度は、各人の業績や能力に対する上司の主観的評価ではなく、各人の年齢や勤続年数のような客観的基準によって人々の給与や地位を決めるものだったがゆえに、職場の同僚のあいだに嫉視、反感、対立などが生じにくく、それだけ職場の人間関係の融和性を高める効果があると考えられていたのである。このような措置があらかじめ講ぜられていたがゆえに、同じ職場の人々は相互に心おきなく助け合い、教え合い、頼り合って、本心からの一致協力体制をそこにつくることができた。

こうした三つの要素からなる雇用の安定性という効果は、新しく企業に採用された若者たち、とくに地方の農山村に残る運命共同体のなかで生まれ育ち、職を求めて都会地へ出てきた、便り少ない青年たちに対して、「第二の故郷」を与えるに等しい大きなプラス効果をもたらした。いな、この効果の影響を受けたのは、第二次世界大戦よりも以前の時代に多かった田舎出の便り少ない青年たちばかりではない。子供のときから都会地に育ち、戦後の「民主教育」を受けた現代っ子の新規学卒者たちでも、普通には、ほぼ同様の影響を受けることが多かったのである。

このようにしてつくられる第一のプラス効果が、ひいては、従業員の企業にたいする忠誠心を高め、かれらの企業への定着性を増大するという、さらなる効果を生み出したことは疑いない。

2、人事の柔軟性

「人事の柔軟性」も、つぎのような三つの要素からなる。

イ、企業が新しく人を採用する際には、その時点で会社が必要とする特定の技能や熟練ではなく、主として人柄と出身―したがって身元や学歴―に留意して人間を選び、そしてその人間全体を丸抱えにし、これに会社が必要とする平均的な業務能力を与えるための画一的な訓練を施し、またいろいろの職場を遍歴させて多面的な経験を積ませ、このようにして蓄えられた従業員の潜在的な業務能力を、定年のときまで長時間にわたって、さまざまの用途に向かって活用するという、巧みな人使いの方法である。

ロ、すでにこの巧みな人使いの方法のなかにも含まれているが、日本的経営慣行のもとにおける人間育成のやり方では、いつも、早くから人々になるべく多くの職場を遍歴させることによって、のちのち、どんな職場に移され、どんな仕事をあてがわれても、ひととおりこれに適応しうるような、いわゆる「つぶしのきく」従業員をつくることが目指されていたということである。このことのプラス効果は、オートメーションの大量導入などのため、企業内に多くの余剰人員ができ、従業員の配置転換がつぎつぎに必要となったときなどに、顕著にあらわれた。というのは、そういう適応能力の大きい人物は、たとえ会社の命令で不意に新しい職場に移されても、比較的早くそこの仕事や人間関係に順応することができ、したがってまたそこで新しい働きがいを見出すことができるからである。このようなプラス効果を、ここでは、「適応性の大きい人間育成の方法」と呼んでおこう。

ハ、「融通性の大きい人間活用の方法」とでも呼ばれるべきものである。外国人がよく指摘する「企業内労働市場」の慣行は、元来、終身雇用慣行と年功序列制度のゆえに形成された日本独特のものであるが、企業の外側ではなく内側にあるこの「労働市場」の発達した日本の企業では、ある職場で不適格もしくは低能力と判定された人物については、できるだけ早く他の適当な職場に移して新しい仕事に就かせ、これによってその人物の潜在能力を別の用途で活用しうるようにするという政策がとられるのが常だった。このことのプラス効果は、日本的経営の人事労務政策が実施されている企業では、原則として、処分されねばならなかったり、厄介者扱いにされたりする不適格者や低能力者は、どの職場にも存在しなくなるということである。一方、この人間活用法を適用された当人は、新しく割り当てられた職場では自分が価値ある人物であることを知って、張り切って働くようになり、したがってその勤務成績も大いに向上するというわけである。

これら三つの因子からなる人事の柔軟性というメリットが、前述の安定性と結びついて、従業員が安心していつまでも会社の仕事に専念できるようにしたその効果は絶大である。同時に、企業側にとっては、この人事政策は、従業員各人がもって生まれた才能のいかんや、その時々に示した業務成績のよしあしにかかわらず、彼らのすべての潜在能力を充分に利用 し尽すことができるという、きわめて効率的な方法だった。

この第二のプラス効果をつくり出した日本的経営の慣行としては、終身雇用、定型型訓練、職場遍歴、年功序列などの慣行をあげることができよう。

ただし、このばあいにも注意しておきたいことは、この第二のメリットを生み出した上の諸慣行は、他面では、いずれも特殊主義的志向をもつ慣行であり、したがって、ある特定の会社のなかだけでつくられ、その会社のなかだけで役立ちうるような、いわば特別あつらえの会社人間ばかりをつくるという弊害をともなったということである。

3、従業員の会社一体感の育成

第三のメリットは、以上にあげたふたつのプラス効果のうえに、さらにいくつかの日本的経営の慣行から結果された独特の作用が加わって生じたものである。「会社一体感」というのは、従業員各人が自分自身を会社とひとつのものとして感じ、したがって自分の生涯を会社と運命をともにするものとして感じるその度合のことである。

すでに雇用の安定性と人事の柔軟性というふたつのプラス効果があり、そしてそのうえに、従業員のあいだの人の和の尊重と従業員の参加を許すおみこし経営の作用が加わり、さらに従業員の私生活にまで及ぶ会社の温情的配慮が加わったとき、そこに生ずる第三のプラス効果は、従業員一般における会社一体感の育成と強化ということである。

強い会社一体感をもつ従業員が、会社にたいする忠誠心も強く、職場のおける士気も高く、そのうえ企業への定着性も大きいのは、当然のことである。これは、日本にかぎらず、どこにでもみられる現象であるが、しかし強い会社一体感を多数の従業員のなかにつくり出すことは、けっして容易なことではない。ところが、この容易でないことを、日本的経営の慣行体系は、長年にわたって、当然のことのように成し遂げてきたのであり、そこに日本的経営のメリットのひとつがあるわけである。

従業員の会社忠誠心と職場士気を高めようと試みて、いつも失敗してきた外国の経営者たちが、従業員の会社一体感の増大と拡大を易々として成し遂げてきたようにみえる日本的経営の効力を羨望し、その慣行体系を見習おうと試みるのは、まことに当然であるといわねばならない。

日本的経営の慣行体系のなかに元来潜在的に含まれており、第二次世界大戦後にいたって急速に目立つようになったデメリットは、影響力の大きかった4点をあげることができる。

1、従業員の依頼心の助長と自主創造の精神の抑制

2、雇用における差別待遇と自由な横断的労働市場形成への障害

3、エスカレーター・システムの弊害と中高年齢層人事の渋滞

4、従業員の働く喜びと働きがいの喪失

これら4つのデメリットは、潜在的には、江戸時代にあらわれた日本的経営の原型のなかにもすでに存在していたはずである。しかし、それらがデメリットとして人々の意識にのぼるようになったのは、第二次世界大戦以後のことであり、とくに1960年代後半以後の低成長時代にはいってからは、一方では例の神話がつくり出した日本的経営のプラス効果への期待が大きくなるとともに、他方では現実に現れつつあるこれらのマイナス効果への認識もかなりはっきりした形をとるようになった。

また、このころになると、すでに現れはじめていたオートメーションやコンピュータリゼーションの企業への導入はますます普及し、またメカトロニクス革命とかオフィス・オートメーション(OA)とかのような新型のオートメーション・システムもいろいろ付け加えられるようになり、まさに世をあげてのオートメーション時代が出現した。

しかも、不況続きのため、従来のように職場の拡張や新設はあまり行なわれなくなり、したがってオートメーションを導入した職場で余剰人員となった従業員は、人員整理の対象となるか、あるいはオートメーション以前の旧職場へ配転させられるかすることが多くなった。一方ではまた、従来の同品種大量生産の方式にかわって、デザインや仕様の新味さを競う多品種少量生産の方式が盛んとなり、またさまざまのタイプの知識集約型産業が主導的地位を占めるようになり、さらに大企業を「脱藩」した人々による各種のベンチャービジネスが、それぞれ創意と着想のよさを誇りつつ、つぎつぎに企てられるようになった。

そして、これとともに、定型化された単調業務に取りついて、ただ辛抱強く働く従業員の昔ながらの集団主義的勤勉さに代わって、個性的なアイデアと価値観をもつ新しいタイプの従業員の創意工夫が、あらためて重要視されるようになってきた。

他方、企業の外側にある社会では、この時期以前から始まっていた人口の高齢化が、このころになると急速に進行し、その影響のもとに、いわゆる中高年齢層の肥大化の現象が各企業のなかにも見られるようになってきた。

こうした客観情勢の推移と人心の変化とがしだいに明らかになるにつれて、それまではさほど目立たなかった日本的経営のデメリットは、しだいに人々の意識にのぼるようになったのである。

1-1 従業員の依頼心の助長

従業員の会社に対する依頼心や甘えの心情をいたずらに助長するとともに、これと引きかえに、従業員の自主自立の精神および自己の個性や独創性を発揮しようとする心構えを退化させ、あるいはそれの発育を阻害しやすいということである。日本的経営がもたらすこのマイナス効果は、そのデメリットのなかでも、いちばん重大な影響を持つものである。依頼心の助長をつくるのは、実はメリットの第一にあげた雇用の安定性をつくる日本的経営の諸慣行がいちばんの要因である。

1―2 従業員の自主創造の精神の抑制

会社にたいする依頼心の強い従業員は、会社が与えてくれるはずの庇護や恩恵をできるだけたくさん引き出すことによって、その生涯を会社人間として安楽に送るという人生コースを選ぶだろう。これに反して、自主創造の精神に燃える従業員は、会社の仕事をやりながら自分のライフワークをみつけ、自主独立の個人として、自分の個性や創造性を発揮することによって、そのライフワークを達成すべく努力するか、あるいはそれが会社の官僚制的機構のゆえに許されないとわかったときは、いさぎよくその会社を「脱藩」して、同志の人たちと語らい、ベンチャービジネスをおこして奮闘するといったような人生コースを選ぶだろう。

では、日本的経営の慣行体系の制約下にある従業員が、多くの場合、このような自主創造の精神や能力を欠いているというのは、どういうわけなのだろうか。これには、少なくとも次のような二つの理由がある。

第一には、従業員を採用するばあいに、人々の個性や独創性や専門的能力や自主的抱負などによってではなく、全体としての人柄や画一的な学歴だけによって人間を評価し、この評価がある基準に達していれば、その人間を雇用するという、日本的経営の伝統的な人間採用方式に含まれた個性および自主性軽視の傾向が、そのひとつとしてあげられる。

第二には、このようにして採用された人々に定型訓練を施して会社が必要とする画一的な業務能力をつけ、さらに人の和の強調と「出るクイを打つ」処遇方法によって人々の「かど」や「くせ」を磨滅させ、このようにして、円満で協調性には富むが、個性や自主性や創造力に乏しい、平均的に有能なサラリーマンを大量につくるという人間育成の方式にふくまれた研磨機効果があげられる。

このようなふたつの要因の累積効果として生ずる従業員の自主創造の精神と能力の抑制という現象は、一般従業員ばかりでなく、管理者層の言動にまで及んでおり、このため、しばしば指摘されるように、上司の命令にはあくまで従順であり、会社の経営方針一般にたいしてはあくまで忠実だが、部下の指導、作業方法の改善、新製品の開発などに関する新機軸を打ち出す能力と意欲では著しく欠けている管理者が多数つくられる。

エサキ・ダイオードの発明によってノーベル賞に輝いた江崎玲於奈氏は、『アメリカと日本』のなかで、アメリカ人と比べて、日本人には創造性が一般に欠けているが、これは日本では「創造性の土壌」がこれまで用意されていなかったからだろうと指摘している。荒々しく、厳しいアメリカの社会環境と、人の和がいたるところで尊重され、いっさいの生活技術は周囲から教え込まれて自分で苦労して開発する必要がなく、そして異端者や「出るクイ」は排斥されるかわりに、低能力者や「落ちこぼれ」には過保護の手が差しのべられる、温室のような日本の社会環境。―この両者の違いが、一方にはすぐれた創造力をそなえた国民をつくり、他方には創造力のやや欠けた人々をつくったのだというわけである。

日本の場合、この土壌が欠けているのは、社会のなかにそれを育てることを怠り、あるいはむしろ計画的にそれの育成を妨害してきた、ある特別の社会施設があったからではなかっただろうか。その特別の社会施設というのは、第一には画一的な学校教育の制度であり、そして第二には、日本的経営の方針を採用している日本の大企業の人事労務慣行だったと思うのである。

日本の学校教育、とくに第二次世界大戦後のそれは、教育民主化のたてまえから、英才教育を排し、すべての生徒に画一的、総花的な訓練を施して、平均的な「優等生」をつくることだけをめざしてきた。とくに、義務教育の課程では、生徒の個性や創造力の発育を助長するようなカリキュラムの柔軟性がいっさい欠けている。こうした学校教育を受けた者が、若いころから創造性の芽生えを摘みとられてしまうのは、まことに当然である。

毎年一定の時期に大企業の徴募にこたえて入社試験を受ける新規学卒者は、その個性 、独創性、専門的能力、自主的抱負などによってではなく、もっぱら彼らの画一的な学歴と全体としての人柄によって評価され、幸いにしてこの評価がある基準に達している応募者は、一括的に、また丸抱え的に採用される。こうした人間採用の方針がとられているかぎり、日本的経営慣行のもとにある大企業には、はじめから、個性や創造性の豊かな、自主自立の精神に燃えた従業員が多数入社するはずがない。第二次世界大戦後、この種の一括採用の方針がとられて以来、新規学卒者の入社試験に立ち会ってきた大会社の係員から「このせつは応募者にホネのある人材が乏しくなった」という嘆声を聞くことが多くなったが、こうした嘆声が出るのは、実は大会社の人間採用に関する基本方針が誤っていたからではなかっただろうか。

そのうえ、大企業における新規学卒者の一括徴募は、毎年一定の時期に、一定の年齢に達した者についてだけである。このため、たとえある人が自分の個性を伸ばし、創造力を養うために、スペシャリストとしての基礎訓練を受けようとして、なんらかの特殊教育訓練施設に通ってその才能を磨くことになったとしても、その人はそこで何年かの寄り道をすることになるから、大企業の一括徴募にこたえる年齢上の応募資格の失われないうちに、その特殊教育上の履修課程は終えることはできても、普通教育上の必要最高学歴を確保することは、多くの場合不可能である。それゆえ、年ごろの息子や娘をもった親たちの多くは、子供たちの個性を伸ばし創造力を養うための専門教育を受けさせてやりたいと念願しつつも、このために彼らが大企業の入社試験に失敗して「落ちこぼれ」となることを恐れて、このことを思いとどまるのが常である。

しかも、この点に関する日本的経営の慣行体系がもたらすマイナス効果は、そればかりではない。この慣行体系のもとにある人間形成や人材開発の方法も、上のようにして一括的、丸抱え的に採用された従業員の個性や創造力を発揮させるどころか、むしろ彼らが元来は多少とも持っていたかもしれない自主創造の精神や能力をグラインダーにかけて一律に均すことによって、凡庸で、円満で、協調的で、しかも会社が必要とする業務能力のうえでは平均的に有能な、多数の会社人間をつくり出すという伝統的な建前をとるものだった。

このような大企業における人間採用や人間育成の方針のもとにおかれた日本の一般ビジネスマンが、画一的で柔軟性に乏しい学校教育のためにすでに失いかけていた自主創造の精神と能力をいよいよ失い、その結果研究開発、製品開発、販路開発、人材開発、新事業企画などにおいて新機軸を打ち出す能力も意欲も乏しくなっていくのは、むしろ当然である。

以上のような第一のデメリットを直接結果している日本的経営の人事労務慣行としては、つぎの諸点をあげることができる。丸抱え的な従業員の定期採用、平均的に有能な会社人間をつくる定型訓練、つぶしのきくジェネラリストを育成する職場遍歴、従業員間の競争の抑制と人の和の尊重、私生活にまで及ぶ従業員福祉への温情的配慮など。

2-1 雇用における差別待遇

日本的経営の慣行体系から結果される第二のデメリットは、主として日本的経営の中心的な慣行である終身雇用慣行との関連において生じるマイナス効果である。

このマイナス効果の前半の部分である「雇用における差別待遇」というのは、日本の大企業が少し前までは例外的にだけ雇用した、いわゆる「中途採用者」や、従来は補助員としてだけ雇い入れた臨時職員、女子雇用者、パートタイマー、アルバイト、日雇い労務者などの、いわゆる「非終身型雇用者」にたいする差別待遇のことである。

新規学卒者のなかから定期的、一括的に採用されたのではなく、学校を出てからしばらくたち、あるいは一時的に他の会社に雇われてすでに雇用経験を持ったことのある中途採用者は、現在の会社からとくにスカウトされたというような特別の場合を除いて、定期採用者ほどには大切にされず、また定期採用者のように特別の待遇や便宜を与えられることも少なかった。

それでも、中途採用者はいちおう正規の従業員とみなされることが多かった。これに反して、女子雇用者をふくむ臨時職員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労務者などは、非終身型雇用者であるがゆえに、定期的、一括的、かつ丸抱え的に採用された終身雇用要員に比べて、一級下の待遇や便宜を与えられるにすぎなかった。終身型雇用者だけを本来の雇用者と考える会社の立場からみれば、彼らはあくまで臨時雇いであり、補助労働者であり、雇い入れずにすむならばなるべく雇い入れたくない人々だったのである。

女子雇用者は、人手不足のこんにちでこそ、企業の重要な生産要員として取り扱われるようになったが、少し前までは、やはりこの一級下のクラスにはいるものと考えられていた。というのは、女性の雇用者は、どんなに職場の適格者であっても、結婚して子供ができれば、会社をやめて家庭に戻る場合が多いからである。かれらに与えられる待遇や地位が、男子従業員と比べて、同年輩、同学歴であっても、一段と低かったのは、会社の立場からすれば当然のことだった。同様の差別待遇は、終身雇用要員ではない臨時雇い、日雇い、パートタイマー、アルバイトなどについても当然のこととして行なわれてきた。

こうした雇用における差別待遇が生じた根源には、終身雇用慣行を企業のノーマルな雇用方式であるとする日本的経営の伝統的方針が存在したのであり、そしてこのゆえに生じた差別待遇が、こんにちでは一般に不当なものとされ、したがって日本的経営のデメリットのひとつと考えられているのである。

2-2 横断的労働市場形成への障害

終身雇用の慣行のゆえに生ずるより大きな影響をもつデメリットは、この慣行のおかげで、ひとたび大企業に職を得た雇用者が、事実上その会社から他の会社に転出しようとしても転出することができない「籠の鳥」とならざるをえないという点にある。

元来、終身雇用の慣行は、先にあげた日本的経営のメリット第一号である雇用の安定性をつくった主要な要因であった。大企業の従業員は、これのおかげで、多少の失敗や不手際があっても、定年のときまで解雇の心配はなく、安心して働くことができた。ただ、このプラス効果は、その企業のなかに自分の好きな仕事やライフワークを見つけることができ、しかも会社に勤めながらそれに専念することが許された少数の人々、もしくは普通のサラリーマンであっても、その企業が与えてくれる仕事や地位や待遇にいちおう満足している一部の人々にとってだけのプラス効果にすぎない。このような人々にとっては、終身雇用の慣行は、今も昔も、まことにありがたい慣行である。この効果のゆえに、彼らは、「寄らば大樹の陰」のありがたさを実感していたにちがいない。

ところが、その企業にいたのでは自分の働きがいは得られず、自分の元来の生活欲求の充足も不可能であり、このため常々、自分は間違って自分に不向きな場所へきてしまったと感じている人々、したがってまた、できればあまり遅くならないうちに、他の、より自分に適した職場を含む企業を見つけてそこへ変わりたいと考えている人々にとっては、同じ終身雇用の慣行は、ありがたいどころか、彼らの念願も希望もあらかじめ断ち切ってしまうような、むしろ残酷な、終身拘留の制度となるのである。

3―1 エスカレーター・システムの弊害

日本的経営の代表的な慣行である年功序列制度との関連で生ずるマイナス効果である。先に乗った者は常に先に行き、あとから乗った者は決して先の者を飛び越してその先に行くことはできないというエスカレーター式の昇降機の制度のことである。

年功序列制度は、大企業の従業員にとって、たとえ凡庸であり、低能力であっても、上役の命令に従ってまじめに、辛抱強く働いていさえすれば、年齢が増え、勤続年が長くなるにつれて、ほとんど自動的によりよい待遇とより高い地位を得ることができるという、まことにありがたいシステムである。このシステムのおかげで、どれだけ多くの低能力者が働きがいを感じられたかわからない。と同時に、一方では、職場の同年輩のあいだの過当競争や嫉妬・反感も、このシステムのおかげで大いに緩和されることができた。というのは、当人の業績に対する上役の主観的評価ではなく、当人の年齢や勤続年数というような客観的な事実によって昇給や昇進ができるのであれば、同年輩者のあいだでの競争心が必要以上に刺激されることは少ないからである。

しかし、他面では、このシステムの制約下では、ある個人がその特別の才能や業績を認められて抜擢を受けるとか、抜け駆けの功名を立てて先任者を追い越すとかいうことは、原則としてありえないことになる。ある個人が特別の才能と抱負をもち、それを発揮し実現して、特別の業績をあげたとしても、エスカレーター・システムのもとでは、これに直接対応する会社側の評価が与えられることはほとんどなく、またその結果としてその個人が特別の優遇を与えられることもあまりない。彼は、他の凡庸な仲間の人たちといっしょに、その年功と辛抱がほぼ同等に認められる定期昇進の時まで、ただ待っているほかはないのである。こうした処遇のうえの「悪平等」を、特別の才能を持ち特別の業績をあげたと自ら信じている優秀な人材である従業員は、必ず不満に思うだろう。そして、時がたつにつれて、こうした不満はしだいに鬱積して、優秀な人材である従業員は、もはやよい仕事をしようとか、非凡なアイデアを出し、特別の業績をあげることによって会社に貢献しようとかいう気持ちをしだいに失っていくにちがいない。そして、その結果は、例の「休まず、遅れず、働かず」という「三ずの原則」に従って行動する、実質的には凡庸怠惰な、そして外面的にはいたずらに要領のよい会社人間をたくさんつくることになる。

このような結果を生ずるのはエスカレーター・システムの弊害のひとつであり、そしてこれは、元来すぐれた人材だった従業員個々人にとってはもとよりのこと、会社にとっても、大きな損失であるというべきであろう。

3-2 中高年齢層人事の停滞

日本経済の高度成長期以来人々の意識にのぼるようになった労働人口の高齢化の趨勢のために、年功序列制度を温存している大企業では、定年の時まで元気で勤続する人々の割合が多くなるにつれて、中高年齢層以下の従業員の人事に渋滞が目立つようになった。以前には、20歳から29歳にいたる年齢層の割合がいちばん大きく、したがって全体としてはピラミッド型をしていた従業員の年齢別構成は、最近ではしだいに、45歳から60歳にいたる中高年齢層の部分にふくらみのある筒型の年齢別構成に変ってきた。現在のところでは、このふくらみはまだ欧米の先進国の企業内人口構成におけるほど大きくないが、一面ではこの労働力人口の高齢化の趨勢は、日本ではアメリカのそれの4倍の速さで進んでいるといわれる。

そして、これにともなって、年功序列制度のデメリットも、しだいに問題視されるようになってきた。というのは、第一に、このようにして中高年層に団塊ができ、そしてこの団塊のなかにひと足先に入った人たちによって、そこにあらかじめ用意されていた、より高い地位とよりよい処遇をともなうポストがすべて占められてしまうと、エスカレーターに乗ってその団塊の一歩手前まで来た次の世代の人たちは、そこでエスカレーターをいったん降り、足踏みをしてめざしたポストの空くのを待っていなければならないからである。年功序列制度から生ずるこのような人事の渋滞は、かくて中高年齢層一歩手前の人たちの昇進を不当に遅らせ、彼らのモラールの低下の原因をつくることになる。

第二には、かつて従業員の年齢構成がピラミッド型をしていたころには具合よく、合理的だった年功序列型の給与体系は、従業員人口の高齢化にともなって中高年層にふくらみができると、その合理性を失い、かえってデメリットのほうが多くなる傾向がある。なぜなら、年功序列型の給与体系のもとでは、中高年齢の人々に与えられる給与額は、若年層に比べて一段と大きいのが普通であり、その高給取りの中高年齢層がふくらんでくれば、この部分に割り当てられる給与総額は、会社が元来予定していたものよりもはるかに嵩み、やがては会社が負担し切れないほど大きくなるだろうからである。

おそらく、日本的経営のデメリットのうち、世の経営者たちが、他のデメリットに先んじて切実に感じるのは、高齢化時代におけるこうしたエスカレーター・システムのマイナス効果であろう。なぜなら、いつの世でも、経営者というものの第一の関心事は、人件費の採算性の有無だからである。

4―1 従業員の働く喜びと働きがいの喪失

第四のデメリットとして取りあげられるのは、日本的経営の慣行体系に含まれていた権威主義管理の組織と、第二次世界大戦後企業のなかに大量に導入された各種のオートメーション・システムとの不幸な結びつきから結果されたマイナス効果である。このマイナス効果は、結局において、従業員の会社一体感と職場士気の低下を招来することになる。

日本的経営のメリットの第三が「会社一体感の育成」であったが、それを生じた直接の原因は、日本的経営の慣行体系に含まれた雇用の安定性と人事の柔軟性というふたつの特質だったのに対して、ここに取りあげるデメリットの第四を生じた直接の原因は、日本的経営の慣行のひとつである権威主義管理の組織のなかに元来は含まれていた民主的、参画的な要素が、戦後の急速大幅なオートメーション・システムの導入によって一掃されてしまったことにあるからである。つまり、従業員の会社一体感や職場士気の育成強化というプラス効果と、同じものの低下喪失というマイナス効果とは、同じく日本的経営の慣行体系から結果されたものではあっても、その直接の原因は、別々のものなのである。

もちろん、これらふたつの、あい反する方向をもつ効果は、結局は日本的経営慣行から生ずるふたつの効果なのだから、現在の段階では、日本の代表的企業に働く従業員の会社一体感やモラールの高さ、あるいは低さは、一般的にいって、これらのプラス・マイナスふたつの効果が相殺された結果としての高さ、低さであるといってよいだろう。

4―2 オートメーション・ブームと権威主義組織の変質

企業全体の存続繁栄を優先的に考える集団主義の論理によってつくられた日本的経営の慣行のひとつである企業組織のタイプは、権威主義管理の組織である。「権威主義管理」というのは、組織の最上層部にいる少数の人々が、企業全体の利益を代表する者だけが持ちうる権威によって、組織の中層部および下層部にいる多くの人々のいっさいの行動を管理するということである。このタイプの組織は、もとより全体主義や専制主義の組織とは異なるが、ある条件のもとでは、容易に、中央集権的で、硬直的な官僚主義組織に転化する潜在的傾向を持っている。

その条件というのは、ひとつには組織自体の巨大化ということであり、ふたつには各種のオートメーション装置の組織内への全面的導入ということである。このふたつの現象は、あい次いでおこることが多い。というのは、現在の段階では、ひとつの組織の効率化をめざす経営者は、まずこれを巨大化して、その内部の各業務、各役割を細分化するとともに、このようにして巨大化された組織のなかに、各種のオートメーション・システムを全面的に導入しようとするのが普通だからである。

ところが、このふたつの条件があい次いで満たされたとき、日本的経営慣行のひとつである権威主義管理の組織は、元々それに含まれていた民主的、参画的な要素を失うことによって変質し、それ自身集権的、硬直的なビューロクラシー組織に転化するということが起こりやすい。

4-3 民主的、参画的要素の消滅

もとより、日本的経営慣行のひとつである権威主義管理の組織は、はじめから、そのもとで働く従業員が働く喜びや働きがいを喪失するような集権的、硬直的な産業官僚制的組織ではなかった。人々はむしろ、かつての運命共同体をモデルとしてつくられた疑似共同体の権威主義組織のなかで、多くの場合、与えられた仕事について心からの喜びと誇りを持つことができたのである。

第二次世界大戦後の段階で、多くの従業員にとって、この働く喜びと誇りが失われたのは、直接的には、元来の権威主義組織のなかに含まれていた民主的、参画的な要素が急速に消滅していったからである。

ボトムアップの意思決定が許され、おみこし経営のような自主 行動の方式がむしろ奨励されていた日本的経営の権威主義組織のもとでは、従業員たちは、ある程度まで、与えられた業務の遂行方法の決定において自分たちの個性や創意を発揮することができ、またその業務遂行のプロセスおよび成果については自主的管理を行なうことが許されていたがゆえに、多くの場合、彼らは、職場の仕事に働きがいを感じ、働く喜びを見出すことができたのである。

ところが、第二次世界大戦後、日本の産業界に技術革新の波が押し寄せ、多くの大企業が先を争って各種のオートメーション装置やエレクトロニクス革命を組織のなかに取入れるようになると、事態は一変した。日本的経営の権威主義組織のなかに元来は含まれていた民主的、参画的要素は、組織全体のオートメーション・システム化によって、急速に一掃されることになったのである。

このようにして日本の産業界におけるオートメーション・ブームは始まり、それとともに日本的経営慣行のひとつであった権威主義管理の組織は、元来の民主的、参画的特質を失って、単に集権的、硬直的な産業官僚制的組織に変身した。そして、この変身した組織のもとで、毎日毎時、画一的で単調なくり返し作業に従事するだけで、人間としての主体性や創造性の発揮をまったく拒否されてしまった一般従業員は、これによって、しだいに、かつては持っていた働く喜びを失い、そのかわりに、いわゆる疎外意識をいだくようになったのである。

4-4 仕事の喜びからレジャーの楽しみへ

それでも、1960年代の半ばまでは、日本の企業はなお高度成長期のなかにあったし、オートメーション・ブームは始まっていても、職場は依然として拡張され、新しく従業員に課せられる仕事も少なくなかった。また、日本的経営の慣行体系を採用していた大企業に働く従業員は、例の職場 遍歴の慣行のおかげで、たとえオートメーション・システムの導入のためにある職場で余剰人員とされて、他の職場に配転されるようになっても、従来とはまったく違ったそこでの仕事にかなりの程度まで適応することができた。そのうえ、大企業の従業員たちは、日本的経営の方式に含まれている手厚い温情主義配慮と従業員サービスの慣行のゆえに、たとえ産業官僚制組織のもとで単調労働を強いられても、欧米諸国の労働者のようにあからさまな疎外意識を持つことは比較的少なかった。

そして、日本の経営者たちは、まさにこうした理由から、このころまでは、会社一体感の強い日本の大企業の従業員が、オートメーション・ブームのなかでも、その本来の働く喜びや働きがいを失うことは少ないだろう、とタカをくくっていることが多かった。

だが、1970年代の不況時代にはいると、事態はさらに悪化した。オートメーションやコンピュータリゼーションの企業への導入は依然として盛んだったが、それの機能は、生産性増強のためよりも、むしろ省力化、すなわち従来とおなじ生産性を保ちながら所要人員をできるだけ減らすという目的のために使われることが多くなった。そして、この省力化政策のために従来のオートメーション作業のポストを追われるようになった従業員は、この段階では、もはや職場の拡張や新設が行われなくなったために、行き場がなくなることが多くなった。

このようにして失業の危機にさらされている日本の労働者たちが、働く喜びを失い、そのかわりに疎外意識をいだくようになるのは、むしろ当然のことというべきであろう。元来は高かった彼らの会社一体感も職場士気も、この段階では、表面上はともかく、実質的にはほとんど地に堕ちていたのである。

こうした産業ビューロクラシーの硬直性と拘束性から従業員を救い、あわせて当時低下しつつあった彼らの仕事の品質向上をはかるために、1960年代の後半からは、例のQC(品質管理)サークルやJK(自主管理)グループの活動が多くの大企業で自発的に始められたが、その多くは、正規の生産活動の枠外で行われているインフォーマルな活動であったために、集権的、硬直的な産業ビューロクラシーの組織を改革する動きは、まだ本格的に始まっていない。

もとより、オートメーションやコンピュータリゼーションの企業への導入によって、従業員が疎外意識を持ち、不満を持ち、その結果彼らのやる気や職場士気が低下するということは、先進諸外国 にも多くの前例がある。むしろ、こうした疎外意識や不満は、先進諸外国のほうが一般に強く、また露骨であったといえるだろう。日本の従業員の場合では、彼らの疎外意識の発生も職場士気の低下も、これまでは、なお半ば潜在的な状態にとどまってきた。

ただし、このことは、オートメーション・システムの全面的導入によって発生した産業ビューロクラシーの拘束的効果が、日本では先進諸外国よりも弱かったからではない。むしろ、日本的経営の慣行体系に含まれた例の職場遍歴の慣行によって培われた人々の新しい職場への適応力の大きさとか、例の手厚い温情主義配慮と従業員サービスから生じた鎮静効果とかによって、日本の従業員の疎外意識や不満は、現在までのところでは、あまり露骨になっていないだけなのである。

また、従業員の職場士気の低下が日本ではまだ半ば潜在的な状態にとどまっているということは、あるいは彼らのモラールの低下がより根深いものになっていることを示すものかもしれない。実際、彼らのモラールのひとつの根源だった彼らの仕事の喜びや誇りの念は、現在の段階では、オートメーション・システムを全面的に導入した産業ビューロクラシー組織のもとで働く大企業従業員の場合には、その大部分がすでに失われているのではないだろうか。そして、そこに生じた彼らの心の空隙をかわって埋めているのは、レジャー一辺倒の価値観であろう。こんにちなお、彼らが会社のためにかなり熱心に働くのは、多くの場合、自分なりのレジャーをよりよく楽しむためであって、働くことの喜びや誇りのためではないのである。

いずれにしても、現在しだいに顕在化しつつある従業員の働く喜びと働きがいの喪失は、こんにちよく指摘される「企業活性」の全般的沈滞化の現象の根底をなすものであり、またそれこそが、伝統的な日本的経営の慣行がこんにち現実に日本の企業経営に与えつつあるマイナス効果のひとつなのである。

1985年初頭の為替レートは、1ドル=250円台であった。ドル高による国際競争力の喪失を恐れたアメリカは、1985年9月にG5を招集し、ニューヨークのプラザホテルにおいて会議を開き、諸国にドル安誘導を要請し、各国はそれを承認した(プラザ合意)。1985年9月時点で1ドル=240円台で推移していた円相場は1985年末には1ドル=200円まで円高が進み、その後も一貫して円高ドル安状況が継続していった。輸出に依存している多くの日本企業は、円高ドル安によって採算が取れなくなる。日本からの輸出では採算が合わないので、生産拠点を東南アジアに移して安価な労働力を使って生産し、これを欧米へ輸出するという生産拠点の海外移転が盛んに行われ、日本経済の空洞化が叫ばれるようになった。国内では新規の設備投資が停滞し、輸出依存部分の生産が急減するなど、日本は厳しい不況に突入した。これがいわゆる円高不況である。これを克服するために、政府は1986年1月から立て続けに公定歩合を引き下げ、87年2月には2.5%とした。円高下で、海外に生産拠点をつくることが主流となっていたので、この低金利下においても国内における設備投資意欲は弱々しかった。だぶついていた銀行の資金は株や土地へ向かい、バブル経済を引き起こした。

1983年ごろに、東京都心で土地の買い占めが始まった(「地上げ」という言葉がこのころから言われるようになった)。虎ノ門周辺で、それまでの常識では考えられない高値での土地売買が成立した。それが、次第に広がっていった。そして、88年には、政府の「国土利用白書」が、「東京圏を中心とする地価上昇は実需による」との見解を示した。つまり、地価上昇は必然的なものであるとのお墨付きを政府が与えたことになる。

86年には、第一不動産がニューヨークのティファニービルを1平方フィートあたり959ドルという記録的な価格で買った。89年には、三菱地所がロックフェラーセンターを買収した。ハワイではホテルを、カリフォルニアではビルやショッピングセンターを買い占めた。アメリカの不動産に対する日本の投資は、85年には19億ドルだったが、88年には

165億ドルになった。アメリカ合衆国の国土面積は、日本の約25倍ある。しかし、89年末で日本の土地資産は約2000兆円になり、アメリカの土地価格(約500兆円)の4倍になった。東京都を売ればアメリカ全土を買える計算だ。皇居だけでカナダを全部買えるとも言われた。

株価についても同様の現象が起こった。83年平均で8800円であった日経平均株価は、87年10月に2万6600円になった。そして、89年末の3万8915円に向けて上昇を続けていた。「6万円台になる」という予測さえあった。日本の株式時価総額は、アメリカの1.5倍になり、なんと、世界全体の株式時価総額の45%を占めた。

絵画も投機の対象になり、高級車が飛ぶように売れた。海外旅行がブームになり、日本の若い女性がヨーロッパでブランド品を買いあさった。これが後に名づけられた「バブル経済」である。

1990年代に入ると、日本経済は長期的な低迷状態に陥った。そのきっかけは資産価格の大幅な下落であった。80年代後半、高騰した株価・地価は、90年代に入ると一転して、株価は89年末をピークに下落し、地価も全国では91年から下落に転じた。その影響がさまざまなかたちで現れ、日本経済はバブルをともなった好況の後始末に追われることになった。

ついこの間までの労働力不足がまるでウソのように、労働市場は一転して労働力過剰、そして若年者の失業が懸念される状況になった。こうした極端な変化の背景には、日本の企業の独特な行動パターンと雇用制度が強く影響していると思われる。

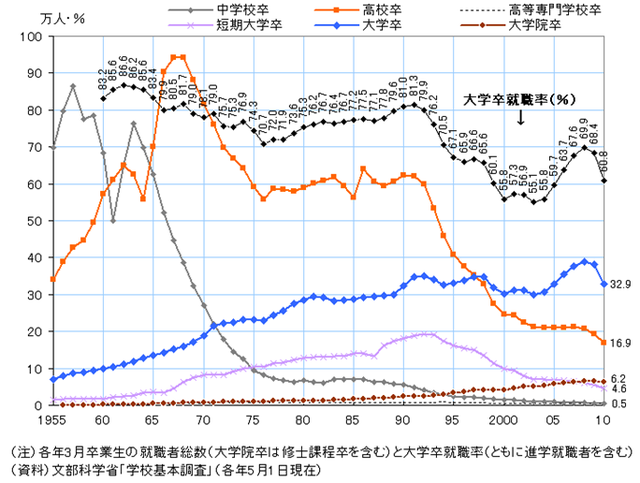

終身雇用が重視されていた当時の風潮の下では在籍している社員を解雇するのが困難だったために、過剰人員を削減する手段を新規採用の抑制に求めたことがその大きな理由である。この時期は人口が多い第二次ベビーブーム世代が就職する時期に重なったために、競争が激化して就職が極めて困難になった。厚労省「雇用動向調査」によると、新卒就労者は1992年の114万人から1997年には93万人に減少し、2002年には72万人にまで落ち込んだ。また、文科省「学校基本調査」によれば、大卒就職率は1992年79.9%、1997年66.6%、2003年には55.1%まで低下した。

1993 年から2004 年は就職氷河期とよばれる。この時期に学校を卒業した新卒者は、長期にわたる不況により、正規社員の求人が少なく、就職内定を得られない人が続出した。そのため、「とりあえず就職する」ためにフリーターや派遣といった非正規社員として働く人々が増えた。彼らの生活・雇用の不安定さ、社会保障の負担が充分できずにセーフティーネットから外れ困窮する状態に陥るなど、大きな社会問題となっている。

学歴別就職者数および大学卒就職率の推移

リストラ(restructuring)とは本来、経営組織の全般的な見直し、事業再構築のことである。しかし現実には、それは従業員数の削減を意味している。

これまで日本の企業は、市場経済下の企業にどうしても要請される雇用量の調整を、できるだけ終身雇用の枠組みには手を付けることなく実施してきた。例えば残業制限、配転、子会社への出向、そして非正社員の契約打ち切り・解雇などである。しかし、90年代末、終身雇用の聖域視はついに終わりを迎えたかにみえる。2002年、日本経済新聞社の調査に答えて、主要企業2259社の26%が終身雇用を「積極的に見直す」、28%が「人権費負担が高まり現実には(維持が)困難」、18%が「流動化を前提にした制度を導入する」と答えている。「人材の長期育成のため将来も堅持」はもう20%にすぎない(日本経済新聞2002年2月26日)。これからはたとえ終身雇用制が維持されても、その適用は従業員の一部に限られる状況になったのである。

日本企業が人員削減を、ある意味では「余儀なくされる」背景にはやはり、個別企業の経営不振を超えて産業界全体を包む、経営環境の大きな変化がある。

一方では、長引く不況と、生活に必須の物財の一定の充足、いわゆる「市場の成熟化」からくる製品・サービスの全般的な需要不足がある。この種の需要不足が、顧客からの絶えざる価格引き下げ要求を媒介にして、国内での企業間競争をいっそう激化させている。そして他方では、輸出入および資本移動におけるボーダレス化の進展が、日本企業をきわめて人件費の安い国々の企業との直接的な競争関係のなかに投げ込んでいる。

こうして二方面から収益の安定が難しくなった経営にとって、経済成長期には「吸収」することのできた正社員の高齢化と高学歴化に伴う人件費の高さが耐え難い負担と意識されるようになったのである。そこで企業は、正社員の昇給の切り下げや停止、正社員の非正規社員への置き換えなどによって支払賃金の節約をはかる、しかしその措置にも限界があるとすれば、ついには従業員数そのものを減らして生産性を上げる―いずれにせよ賃金コストを引き下げようとする労務管理の行使にいたるわけである。

企業の合理化の焦点は、これまでそれほど合理化の対象とならなかったホワイトカラーに向けられた。それもバブル時代に無理して採用した若年層は将来の労働力不足を見越すと手を付けたくない。そこで関心は中高年ホワイトカラーに注がれる。とりわけ中間管理層になっているホワイトカラーは給与が高いので合理化のしがいがあるし、また、彼等の合理化に対しては労働組合もそれほど文句を言わないのでやりやすい。こうした背景から産業界の横ならびリストラ現象のなかで、ホワイトカラーの中年層、とりわけ管理者層がその焦点となることになったのである。

「労働経済動向調査」により、産業別に雇用調整を実施した事業所の割合をみると、各産業とも1993年7~9月期から10~12月期にかけてそれぞれピークを迎えた。その後、製造業では顕著に低下したものの、1994年10~12月期においても、依然として円高不況期のピークに匹敵する高い水準となっている。また卸売・小売業、飲食店及びサービス業については、雇用過剰感が高いまま推移した結果、雇用調整実施事業所割合はピークを迎えた後も円高不況期のピークを上回る高い水準のまま推移しており、製造業と比べて改善の動きは緩やかなものにとどまっている。

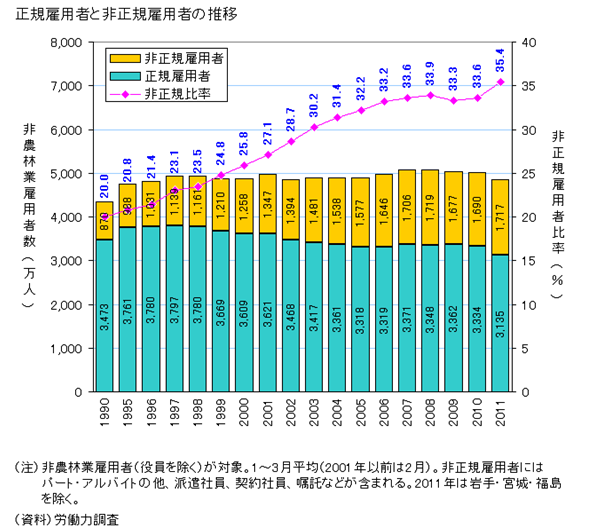

パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などの非正規社員は、企業側からみると、商品需要や収益の変化に対応した調整を、従業員の増減で行いやすい。また時間あたりの賃金が安く、退職金や社会保険料を払わないことも多く、人件費を抑制しやすいため、積極的に増やしてきた。

正規雇用(フルタイム労働)である正社員の採用を抑制する一方、コスト削減のために単純業務に対する安価な労働力の供給源として、また、不確実性への対応のために企業業績縮小期の雇用調整弁として、非正規雇用者を増やすことで労働力をまかなっていくようになっていく。日本では正社員に対する整理解雇の条件が非常に厳しく正社員の雇用には慎重になっており、企業は景気が回復しても、正社員を増やすより、正社員の残業で対応したり、有期雇用や派遣社員などの非正規雇用で代用したりすることが常態化した。

労働者数の推移をみると、1980年代から雇用者に占める非正規雇用者の比率は少しずつ増加し、1990年に初めて20%を超えた。以降は、ほぼ横這いで推移していたが、1990年代後半になると増加傾向が著しくなり、1999年に25%、2003年に30%を超え、2011年には過去最高35.4%を記録し、3人に1人超を占めるようになる。また、2008年版青少年白書では、10代後半の非正規雇用率は約7割と報告している。

しかし、非正規雇用者は極めて弱い立場にある。日本国外市場の減速が製造業を直撃した2008年秋頃からの解雇・雇止めの増加は、まず非正規雇用者から行われた。製造業の派遣社員は、派遣会社の提供している寮に入居している者が多く、職を失った多くの非正規雇用者たちが路上へ放り出され、大きな社会問題となった。

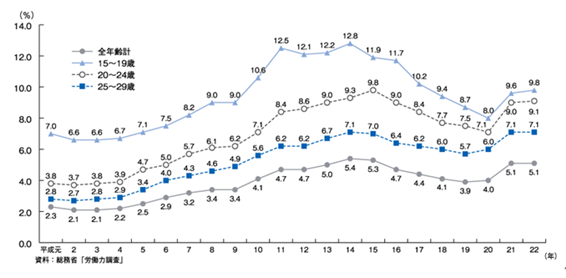

若者失業率の推移

日本の失業率は過去50年間、1990年代半ば以降の時期を除けば低位で推移してきた。終戦後の時期でも1955年の2.5%がピークであった。その後高度成長期の60年代にかけて低下し、73年頃まで1.3%前後の水準で推移した。第一次石油危機後の76年に2%代に上昇した後、低成長期には徐々に失業率は上昇し、円高不況後の86年に2.8%に上昇した。その後、バブル景気によって90年には2.1%まで低下した。バブル崩壊後の不況期にはこれまで以上に急ピッチで上昇し、2001年には最悪の5.0%に達している。

特に若年層の失業率が高く、1991年に15~19歳で6.6%、20~24歳で3.8%であったが、

15~19歳で2002年に12.8%、20~24歳で2003年に9.8%に達した。その後、低下傾向に向かってはいるものの、歴史的な高水準が続いていることに変わりはない。

これまで、日本型雇用慣行について見てきた。それは、奇跡とも言われる戦後の高度経済成長を作りあげた大きな要因であることは間違いない。そしてそれは、経済が右肩上がりで成長し続けていた時代だからこそできたことである。1960年代後半から安定成長の時代に入り、さらにその後ほとんど成長しない時代においては、それを継続していくことはほとんど不可能になった。

経済が右肩上がりで成長していた時代では、会社組織も拡大しており、勤続年数に応じて役職を割り振ることができた。1980年頃までは、大卒の場合、30代の後半で課長になり、さらに昇進する人の場合は40代の終盤に部長に昇進できた。1980年代の半ばでも50代前半の大卒サラリーマンの 9割以上が課長以上のポストに就いていたということである。 それが今では、7割は課長にさえなれない[13]という状況になっている。勤続年数と共に会社での地位が約束されるという状況はほとんどなくなったといえるであろう。

各種の意識調査の結果が、「出世をめざす」という生き方より、「自分の能力を生かす」とか「社会に貢献したい」などの考え方が主流になっていることは、ポスト不足の現状へ対応した、意識の変化を示しているものと言えるだろう。

バブル崩壊後経営者の最大の関心事は、いかにして人件費を削減するかということであった。それは前章の「雇用抑制」「リストラ」「非正社員の増加」などで見たとおりである。

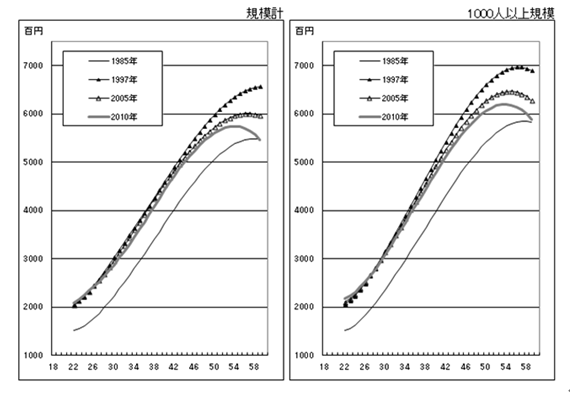

低成長下の現在、年齢と共に給料が上がるという方式は多くの企業ではとれなくなり、能力給、能率給、成果主義、年俸制などいろいろな給料体系が模索されている。

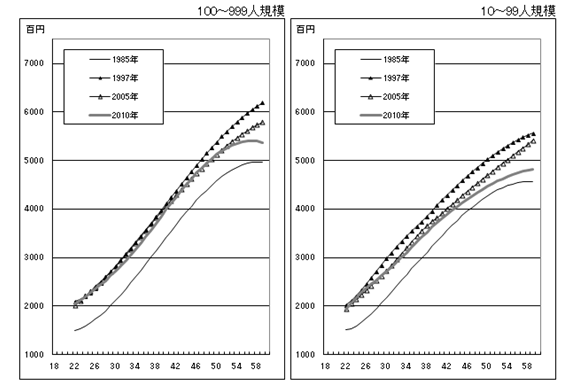

下記4つのグラフの左上(規模計男性大卒)のグラフに着目すると、1985年から1997年にかけてはすべての年齢で水準が上昇したことがわかる。上昇幅は、22歳でほぼ5万、55歳でほぼ10万円であり、高年齢ほど上昇額が大きい傾向となっている。1997年以降の三つのカーブに目を移すと、40歳台前半まではほぼ同水準で重なり合い、それ以降の年齢で次第に低下していく傾向となっている。

規模計男性大卒の55歳ポイントについてみると、ピークは1996年で65万0800円、2000年62万4900円、2005年59万9100円、2010年57万3200円と、次第に水準を下げている。この間生涯賃金が下降していった原因は、40歳台後半以降の高年層での水準低下にあったわけである。カーブの形状変化にも注目しておきたい。1997年までは「50歳台後半で昇給がストップ」という傾向であったのが、2005年、2010年では「50歳台前半で賃金が低下」という形状となっている。

規模ごとにみていくと、1000人以上規模では「50歳台後半での賃金低下」という傾向がすでに1997年の時点から生じていたことがわかる。10~99人規模ではカーブの形状が直線的で、1997年以降の水準低下は30歳台からみられる現象となっている。

今後も給料は低下傾向が続くだろうし、特に中高年齢層の給料は低く抑えられる状態は続くと思われる。

男性大卒標準労働者賃金カーブの推移(産業計)

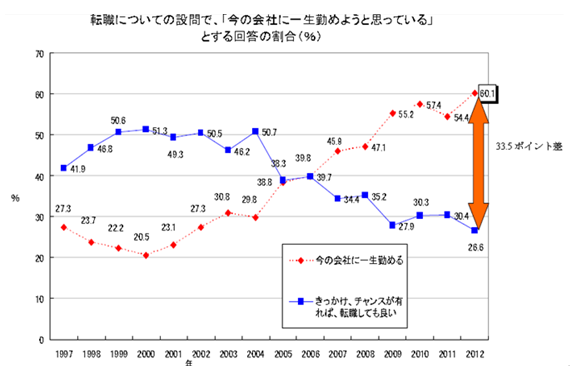

2012年4月に発表された日本生産性本部による「新入社員の意識調査」によると、「今の会社に一生勤めようと思っている」が、60%で1997年度の調査開始から最高になった。最低であった2000年度(21%)の約3倍である。

今年大学を卒業して社会人となった若者は、バブル崩壊前後に生まれた人たちである。長引く景気低迷の影響を受け、「一流大学から一流会社へ」という価値観が崩壊する過程を見ながら育った世代である。有名企業ですら倒産することもあるし、吸収・合併することもあるし、リストラや希望退職の募集を行うこともある、そんな社会現象を見ながら育った世代でもある。その人たちがなぜ、「自分が入った会社で一生働きたい」というほど保守的な考え方を持っているのだろうか。

多くの学者・識者が日本的雇用慣行のデメリットや崩壊を指摘し、急速なグローバル化のなかで激しい競争にさらされている日本経済の現状から考えても、この意識調査の結果は驚きである。終身雇用制のデメリットの項でみた「日本の学校教育は、すべての生徒に画一的、総花的な訓練を施して、生徒の個性や、創造力の発育を妨げている」という指摘が見事に的中しているようである。

しかし、若者が保守化しつつあるのは、相変わらず企業が新卒至上主義を捨てておらず、条件の良い転職は難しい現状を考えると当然であるのかもしれない。 大企業を中心とした日本型雇用慣行においては、人生で一度だけ、新卒というパスポートをもった者だけに入るチャンスが与えられる。その上、転職に失敗して正社員の地位からおりてしまうと、フリーター、アルバイト、派遣社員など、身分的にも収入面でも不安定な立場に追い込まれかねない。こういう再チャレンジのできない社会では、きわめて優秀な一部を除き、だれもが安定志向で保守化する。意識調査はこのことを端的に示している。

労働力の流動化は進むか[14]

終身雇用制と年功序列制を中心とする日本的雇用慣行は、経営者と労働者が互いに相手の行動に依存しながら行動することで生まれる一つの相補均衡の状態である。

多くの企業が日本的雇用慣行を採用しているかぎり、一人ひとりの労働者にとっては、一般的知識や技能を獲得しても、ほかの企業が中途採用をしていないため、外部労働市場で有利な職を求めるためには何の役にも立たない。そのため、一般的知識や技能よりも、関係特殊的知識や技能を獲得することに時間や努力を費やしたほうが、将来の自分の昇進にとって有利になる。また、労働者が関係特殊的知識や技能の獲得に努力しているかぎり、日本的雇用慣行は経営者にとって有利な結果をもたらす。

しかしその一方で、日本的雇用慣行が相補均衡の状態にあるということは、労働者と経営者にとっての日本的雇用慣行の有利さが、ほとんどの企業、特にほとんどの大企業が日本的雇用慣行を採用している場合に限られることを意味する。つまり、ほかの企業が日本的雇用慣行を採用していない状態で、一社だけが日本的雇用慣行を維持するのは困難だということである。

日本的雇用慣行を採用している企業が少なければ、中途退職した労働者にとって外部市場で仕事を見つけやすくなる。そうなれば、外部労働市場で自分を高く売り込むために有利な、一般的技能に投資しようとするだろう。つまり、外部労働市場が充実している社会では、一社だけが日本的雇用慣行を採用しても、社員はあまり熱心に関係特殊的知識や技能の蓄積をしようとしない。さらに、会社がコストをかけて社員教育をすれば、それだけ有能な社員、特に若手の有利な社員が外部労働市場へ出ていくのを助長することになってしまう。また、社員は自発的な中途退職の可能性を念頭に置いて行動するため、企業の業績を自分の利益と一体化して考えることもしなくなる。

また、経営者の側からすれば、外部市場で簡単に仕事が見つかる状態が存在しているということは、社員がいつ中途退職するかわからないということを意味する。そうなると、社員教育のコストが無駄になる可能性が大きいため、企業の内部で教育するよりも、外部労働市場で既に技能を持つ者を雇ったほうが有利になる。

終身雇用制では、すでに雇われている人間は雇用を保証され、雇われつづけるが、より優れた能力を持つ外部の人間がいても「外部の人間だから」という理由だけで雇用されない。能力や知識の有無を問わず、内部の人間か外部の人間かという集団所属性によって雇用されるかどうかが決まるのである。たとえば、労働市場がグローバル化するなか、能力を最大限発揮できる会社を国籍のいかんにかかわらず自分の意思で選んだり、自分の能力を認めてくれる場所で力を発揮したいと考えたりする人々が大勢現れつつあるが、それでもなお終身雇用制にこだわって、外部の人間の採用を拒みつづけている経営者がいるとしたらどうだろうか。

雇用を労働力という「商品」の購入だと考えてみる。そうすると、市場で通用する優れた能力の持ち主を「外部の人間だから」という理由だけで採用せず、より能力の劣った人間を雇いつづけるということは、優れた品質の商品が市場に出回っているにもかかわらず、品質の劣った商品を購入しつづけることと同じだということである。

それではいつ多くの企業が外部労働市場から優秀な人間を中途採用するようになるのだろうか。それについて山岸[14]は、限界質量を超えたウラニウムが急速に核分裂を増殖させ核爆発を招き、限界質量にいたらないウラニウムは、核分裂の連鎖反応はおこらない、という例を引き、労働力の流動化は「限界質量」を超えたとき、一挙に進むと説明している。

労働力市場の流動化こそが、経済停滞を抜本的に改革する道であると多くの学者や識者から指摘されているが、新卒一括採用が恒例行事として行われ、フリーターやアルバイトを中途採用して正社員にするという企業がほとんどない現状から考えると、正社員については終身雇用という慣行は当分変化しないようである。

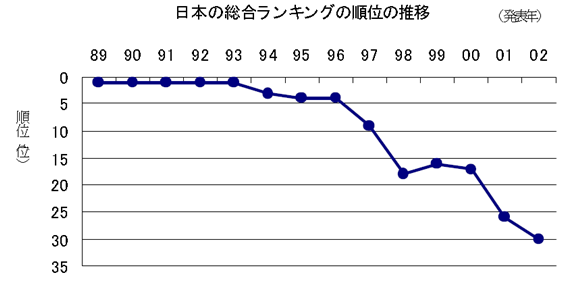

スイスの有力ビジネススクール・IMD(経営開発国際研究所)が発表した『2010年世界競争力年鑑』によれば、日本の総合順位は58カ国・地域のうち第27位と、2009年の第17位から大幅に低下した。「経済状況」の悪化に加え、少子高齢化により「社会基盤」、財政赤字の膨張により「政府の効率性」に対する評価が低下したことが要因である。総合順位は、第1位がシンガポール、第2位が香港、第3位が米国である。今回の調査では、豪州、台湾、マレーシアなど、アジア経済の成長の恩恵を受けている国の順位が上昇したことが目立つ。

起業精神

「2005国際競争力年鑑」「起業精神」において、日本は60か国中の59位だった(ちなみに前年度は最下位)。

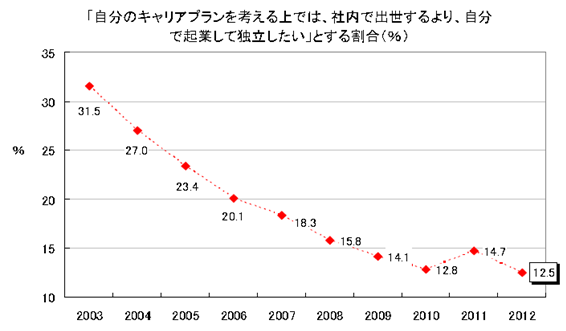

また、先に見た今年の日本生産性本部による「新入社員の意識調査」によると、自身の考え方に近いものを選ぶ設問で、「社内で出世するより、自分で起業して独立したい」とする回答が12.5%となり過去最低となった。過去最高2003 年30.5%と比較すると約20 ポイント下落しており、IMDの結果と同じ傾向を示している。

労働力が流動的であるアメリカでは、最も優秀な学生は起業をめざし、政府職員や大企業は一段落ちる就職先だと言われる。どうして日本では起業意欲が極端に低いのであろうか。大学を卒業してすぐ起業できる知識や創造力を持ち合わせている人はほとんどいないだろう。社会生活を送るなかで時代の要請を敏感に感じ取り、事業機会をつかみ取る努力は積み上げて欲しいものである。変化が激しい時代だからこそ、創造力や行動力を発揮して新しい事業を起こすチャンスもたくさんあるはずだ。現状に安住して安全な生活を求めているだけでは、当人も社会も活力を失い、閉塞感にさいなまれることになろう。

現在の日本は、少子化、高齢化、人口減少、経済停滞、雇用の安定、借金大国、政治混迷、教育問題、家族形態の変化、年金問題、医療問題、食糧自給率、都市の過密化と地方の過疎化などたくさんの課題を抱えている。どのひとつをとっても簡単には解決をはかれない難問ばかりである。

日本人の多くは、急速に変化しつつある経済や社会の現実に対処できなくなってしまっていることを漠然と理解し、「変わらなくてはいけない」「変えなくてはいけない」という思いを強くいだきながら、いったい何を変えなくてはいけないのか、どう変わらなくてはいけないのかが分からないまま、呆然と途方にくれている状態のようである。

日本人は歴史のなかで数々の困難に直面し、それを乗り越えてきた。近代に入ってからも、植民地化される危険もあった明治維新、第二次世界大戦後の荒廃を見事に乗り越えてきた。明治維新後の改革を第一の開国、戦後の再出発を第二の開国とするなら、現在直面しているグローバル化による変化は第三の開国と言えるかもしれない。[15]

第一の開国において、日本は欧米先進諸国からさまざまな制度・技術・文化を学び、日本の特性に合わせてアレンジしてきた。憲法はドイツ憲法を手本にしたし、鉄道、軍艦、製糸技術などはイギリスやフランスから学んだ。教育制度や軍事制度なども西欧諸国から学んだものが多かった。

第二の開国は、アメリカの占領によって再出発した。復興当初は、アメリカによるさまざまな支援と指導に基づいて、荒廃した国土の再興をはかってきた。やがてアメリカ以外の国々とも国交を回復して、世界各国とのつながりを深めていくことになる。

それらの開国に対して、現在進行しつつある第三の開国は、モデル、目標のない開国であると言える。それは日本一国に限られるものではなく、人、物、金、情報がグローバルに展開される社会である。「入ってくる国際化」と「出ていく国際化」が同時に進行し、日本人と外国人、日系企業と外資系企業を区別する意味がなくなる時代の到来である。そういう世界情勢から考えて、日本人留学生が減少の一途をたどっていることは残念なことである。青年がチャレンジ精神をなくし、内向きになってしまったら、新しい社会を作り出すことはできない。いつの時代でも、社会を変えてきたのは青年の情熱と行動であった。今日の青年たちが、保守化し内向きになっていることが気がかりである。

参考文献

第1章

[1]伊藤修『日本の経済』中公新書 2007年

第2章

[2]野村正實 『日本的雇用慣行』 ミネルヴァ書房 2007年

[3]神田文人 『昭和の歴史8』 小学館 1988年

[4]橋本健二 『格差の戦後史』 河出ブックス 2009年

[5]島田晴雄 『日本の雇用』 ちくま新書 1994年

[6]金森久雄 香西泰 加藤裕巳 『日本経済読本』 東洋経済新報社 2007年

[7]チームJ 『日本をダメにした10の裁判』 日経プレミアシリーズ 2008年

第3章

[8]関口功 『終身雇用制』 文眞堂 1996年

[9]尾高邦雄 『日本的経営』 中公新書 1984年

第4章

[10]野口悠紀雄 『戦後日本経済史』 新潮社 2008年

[11]熊沢誠 『リストラとワークシェアリング』 岩波新書 2003年

[12]橘木俊詔 『戦後日本経済を検証する』 東京大学出版会 2003年

第5章

[13]城繁幸 『7割は課長にさえなれません』 PHP新書 2010年

[14]山岸俊男 『心でっかちな日本人』 ちくま文庫 2010年

[15]野村総合研究所 『2015年の日本』 東洋経済新報社 2007年