(キリスト教は諸悪の根源だ)

現在の私の最大の関心事は「世界の平和を乱しているのはキリスト教ではないか」ということです。キリスト教が衰退し、やがて日本発の仏教や日本人の自然観が世界に広まれば、今よりずっと平和な住みよい世界ができるのではないか、と本気で考えているのです。こんなたわごとが、単なるたわごとではない、ということを証明してみたくて無い知恵を絞り、かすんだ眼をこすりながらつたない思索の旅に出ようと思います。

目次

はじめに

第2章 ユダヤ人とユダヤ教について

第3章 キリスト教について

第4章 イスラム教について

第5章 キリスト教の狡猾さ、残虐さ

「いや、もう始まっている」という考えもある。20世紀に世界各地で繰り広げられた国と国による壮絶な戦争はもう起きないだろうというのが、大方の見方のようである。しかし、欧米各国を中心にテロが頻発し、世界各地で無差別にテロが起きる可能性が増大している現在は「もう始まっている」状態と言えるかもしれない。

世界のどこでピンポイント的に発生するか予測もつかないテロではなく、ある地域で大規模な紛争が起きるとすると、現在の世界では中東がその可能性が非常に高いといえるのではないだろうか。IS(イスラミック・ステート)、大量難民、パレスチナ問題などは毎日大きく報道されていながら、日本人にはいまいち理解できない部分が多い。

複雑にからみ合う中東問題を読み解くキーワードは何だろうか。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、イスラム教のイベリア半島侵攻(711年)とそれに対するレコンキスタ(再征服運動)、十字軍、オスマン帝国、第一次世界大戦、サイクス・ピコ協定、シオニズムなど挙げたらきりがないほどである。それらのなかで、現在の中東情勢に直接的に多大な影響を与えているのは、サイクス・ピコ協定ではないだろうか。まずはその問題から考えてみたい。

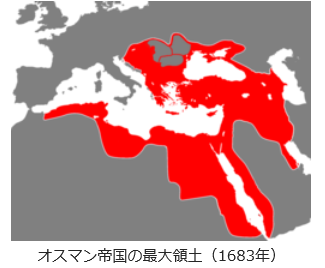

1299年、オスマン1世が小アジアに建国したトルコ系イスラム国家で、地中海周辺のアラブ諸地域、バルカン半島をも支配下におき、16世紀のスレイマン1世のころに最盛期を迎えた。17世紀末から衰退に向かい、19世紀後半における植民地帝国イギリスのアジア貿易政策(エジプト・スエズ運河・ペルシャ湾支配によるインド洋航路の確保)と新興ドイツ帝国のペルシャ湾進出政策(オスマン帝国内のバクダッドへの鉄道建設)が衝突、これが20世紀初頭の第1次世界大戦に発展し、オスマン帝国も帝国主義戦争に巻き込まれていった。

オスマン帝国はドイツ帝国と連携して参戦したが敗北して、既に失っていたヨーロッパ側領土以外の、大半の領土を喪失して存亡の危機に瀕した。また、オスマン帝国から解放されたアフリカ・中東は、戦後英仏により分割支配されたが、中東の戦後処理は、民族や宗教などを考慮しない国境線、パレスチナ問題・クルド人の独立問題など多くの火種を抱えたままであった。

列強の共同植民地的状況となった戦後のオスマン帝国は、列強に対するケマル・アタチュルクの祖国解放戦争・トルコ革命によって消滅した。また、ケマル・アタチュルクは占領諸国軍との戦いに勝利して、1923年にローザンヌ条約を列強と締結、領土保全と主権を回復してトルコ共和国を樹立した。英仏は、ロシア革命の中東への波及を恐れ、トルコへの譲歩を行った。ケマル・アタチュルクは、その後初代大統領となり、新憲法発布、イスラム教の非国教化等の改革を実施して、トルコの近代化・民主化・西欧化を実現した。

トルコのクーデター未遂事件

2016年7月15日夜から16日にかけ、トルコの首都アンカラ、最大都市イスタンブールで軍の一部がクーデターを起こし、橋やテレビ局などを占拠して「国の全権を掌握した」と表明した。政府側と反乱勢力との衝突の末、エルドアン大統領は16日「クーデターを鎮圧した」と宣言した。

反乱による死者は17日午前までに、市民らが161人、反乱勢力が104人で合計265人に達した。また6000人が拘束された。同国政府は、エルドアン大統領の政敵であるイスラム教の宗教指導者フェトフッラー・ギュレン師の一派を反乱の黒幕と断定しており、同師を支援する勢力の一掃に乗り出した。

17日の読売新聞は、山内昌之氏の次のような解説を載せている。

「現在のトルコ共和国は、第一次世界大戦の英雄ケマル・アタチュルクが、大戦敗北後に大統領となって建設した国である。オスマン帝国の宗教的伝統と訣別して、中東で初めて政教分離つまり世俗主義を国是として掲げてきた。世俗主義の担い手にして、最後の砦であることを国防軍は自負してきた。

エルドアン大統領率いる与党公正発展党は、もともとイスラム原理主義を源泉としており、内政はイスラム化政策や帝国時代への回帰的な政策が進められている。共和国の理念をエルドアン氏が無視し、アタチュルク以前にあえて戻すような動きへの危惧は、軍の内部に潜在的に続いていた。」

中東のイスラム教国のなかでは、安定した政治が行われてきたトルコにおいても、政教分離を貫くことは難しいことが露呈してしまった事件である。イスラム圏における政教分離による近代化についての解説を紹介しておきたい。

岸田秀 小滝透『アメリカの正義病 イスラムの原理病』 春秋社

(145)小滝:イスラムの近代化は難しい。隅々まで宗教的戒律を社会規範化してやっている文明ですから。近代化というのは社会規範を改変し、西欧化するわけですから、従来の社会規範を神の与えたものとして神聖化しているイスラムでは、それがきわめてできにくいのです。

やろうとしたら、それこそケマル・アタチュルクみたいに、徹底的にイスラムの息の根を止めて遮二無二やるしかない。ケマルはスルターン・カリフ制を全面廃止しただけではなく、メドレセというイスラム学校は全部閉鎖、それからトルコ語をアラビア語表記からラテン語表記に換えた。法体系は西欧近代法を持ち込んで、シャリーア(イスラム法)は全面廃棄。宗教指導者であるウラマーは資格停止。さすがにコーランをトルコ語にすることまではしませんでしたが、礼拝を呼びかけるアザーンはアラビア語からトルコ語に換えた。こんなまねをするというのは、普通のムスリムにはとんでもないことで、それこそ天地がひっくり返るようなものでした。

逆に言えばそのくらいやらないと、近代化はできなかった。その代価は独立したということです。他のイスラムの諸国は、それができなかったから、植民地になった。

しかもトルコ人は、それを自力でやったから、アイデンティティにはなっているんです。やっぱり自分で血を流しながらやるとアイデンティティになるのであって、トルコ革命は一応成功します。

他の国では、そんなことを今さらできない。だから、せめて科学技術だけでも拝借し富国強兵にして、何とか西欧に対抗しようとしている。しかしそれは、全面的な改革ではないから、西欧に対して勝ち目はない。日本でも全面改革して負けたくらいだから、一部改良で本家本元に勝てると思うのが間違っているとぼくは思っています。

第一次世界大戦中にイギリスが、オスマン帝国の支配地であるアラブでアラブ人の独立を支持したフサイン・マクマホン協定、アラブ地域の分割を決定したサイクス・ピコ協定、戦争資金の調達のため、ユダヤ資本に働きかけパレスチナにユダヤ人入植を承認したバルフォア宣言が相矛盾しているとして、一連のイギリスの行動を指して「イギリスの三枚舌外交」といわれている。その後の精査により、必ずしも矛盾していないとされているが、その後現在に至る中東地域の紛争の原因になっていることは間違いない。

フサイン・マクマホン協定

第1次大戦でオスマン帝国と戦っていたイギリスの駐エジプト高等弁務官ヘンリー・マクマホンとアラブ人首長のフサインの間で交わされた協定。パレスチナをけしかけてオスマントルコを混乱させ、その見返りとしてオスマン帝国の支配下にあったアラブ地域の独立と、アラブ人のパレスチナでの居住を認めた密約である(1915年)。

現在のシリアとイラクの地はオスマン帝国の領土だった。オスマン帝国はドイツ・オーストリアの同盟国側に立ってイギリス・フランス・ロシアの連合国と対抗して参戦していたが、その様子は映画「アラビアのロレンス」に詳しい。

1916年5月、イギリス・フランス・ロシアの三国首脳は秘かにペテログラードに集まり、大戦後のオスマン帝国のアラブ人地域について、

イギリスはイラク(バグダードを含む)とシリア南部(ハイファとアッカの二港)

フランスはシリア北部とキリキア(小アジア東南部)

ロシアはカフカースに接する小アジア東部

を分割して領有し、パレスチナ(エルサレム周辺地域)は国際管理地域とするという秘密協定を作成した。サイクスはイギリスの、ピコはフランスの代表。翌年、ロシアで革命が起こり脱落したので、英仏両代表の協定とされた。

翌年ロシアが革命で崩壊。その革命において、レーニンがこの密約を暴露したため、サイクス・ピコ条約が表に出てしまった。その後に締結されたセーヴル条約で、このサイクス・ピコ条約が通ったため、イギリスとフランスで分割することになる(ソ連は、これをすでに破棄していた)。

「サイクス=ピコ協定」で、北西部、今のシリアとレバノンをフランスが、南部のイラクと、ヨルダン、パレスチナをイギリスが支配した。民族や宗教と関係なく国境線が引かれた結果、人口2000万とも3000万とも言われるクルド人は自分の国家を持つことなく5か国以上にまたがって暮らすことになった。それもまたこの地域の情勢を複雑にしている要因である。

バルフォア宣言

第一次世界大戦中の1917年11月2日に、イギリスの外務大臣アーサー・バルフォアが、イギリスのユダヤ系貴族院議員である第2代ロスチャイルド男爵ライオネル・ウォルター・ロスチャイルドに対して送った書簡で表明された、イギリス政府のシオニズム支持表明。バルフォア宣言では、イギリス政府の公式方針として、パレスチナにおけるユダヤ人の居住地(ナショナルホーム)の建設に賛意を示し、その支援を約束している。

戦後パレスチナの地はイギリスの統治領となったので、上の2つの密約(バルフォア宣言とフサイン・マクマホン書簡)を、もしかしたら実現してくれるのではないかという「期待」をこめて、双方がパレスチナに入る。

しかし、イギリスは双方の顔色を伺いながら、どっちつかずの政策をとっていたのだが、そのうちに両者の溝は深まり、1929年におきたアラブ人の発砲事件で、両者の亀裂は決定的になってしまった。

さらに第二次大戦後の1946年に、ユダヤ人がイギリス大使館を爆破する。

これにたいしてイギリスはどうしたかというと・・・「もう統治できない」といってこの問題を国連に丸投げしてしまったのである。

その国連が出したパレスチナ分割案(半分ずつに分ける)にパレスチナが反発(理由は、人口比が1:50という割合で、圧倒的にパレスチナ人が多かったため)。そして、第一次中東戦争が起こり、イスラエルが大勝。分割案の1.5倍も多い領地を得たのである。

その後、泥沼化して現在に至る。

オスマン帝国は滅亡し、かつての領土は蚕食と分割の結果、このようになった。

第1次世界大戦の負の遺産、矛盾が一気に噴き出しているのが中東である。

イラクでは、シーア派政権にスンニ派が反旗を掲げ、イスラム過激派が勢力を拡大している。この組織は欧州列強によって書かれた今の人工的で不自然な国境線を否定し、イラクからシリアにかけての広い地域を領土とする国家の樹立を一方的に宣言した。一方、イラク北部に住むクルド人は国家を持てない悲劇の民族と言われ、イラクの混乱に乗じて独立の要求を強めている。第一次世界大戦中、イギリスとフランスがオスマン帝国を解体し、中東を分割統治する密約を結んだことがこうした中東の混乱と分裂の危機を招いているのである。

「チャーチルのしゃっくり」というおもしろい記事が最近読売新聞に載っていたのでその全文を紹介したい。 (読売新聞2016.3.27 カイロ支局長 本間圭一)

英国の元首相チャーチルは酒をこよなく愛した。今から95年前、46歳の若き植民地相として、国際会議に出席した際、こんな逸話が残されている。

<昼食で一杯ひっかけた後、仕事にとりかかった。ヨルダン東部の国境を線引きしていた時、しゃっくりが出て、鉛筆がずれた>

ジグザクになった国境線は「チャーチルのしゃっくり」として語り継がれている。カイロで耳にしたこの話の真相は不明だが、エジプトの歴史家アンワル・ザイタン氏は「列強が中東を意のままに分割した史実を象徴するエピソードだ」と話した。

中東は16世紀から約400年間、オスマン・トルコ帝国に支配された。しかし、1916年、第一次世界大戦でトルコの敗色が強まると、英仏露は、中東をそれぞれの勢力圏に分割することで合意する。英仏の交渉担当者の名を取り、「サイクス・ピコ協定」と言われる。チャーチルは5年後の会議で、この協定をほぼ追認し、様々な国で様々な宗教や民族が混在する状況が生まれた。

「意のままの分割」の余波は現代にも及ぶ。フランスの歴史家ピエールジャン・ルイザール氏は「国境が抱える負の遺産を現代の指導者が十分に理解していないことが問題だ」と語った。

イスラム教シーア派、スンニ派、クルド人のモザイク国家と呼ばれるイラク。ブッシュ前大統領は2003年のイラク戦争で、スンニ派の独裁者フセインを倒した。だが、戦後、フセイン一派を排除する中で、結果的にスンニ派が政権から遠ざけられ、シーア派が政府の要職を独占した。

イスラム過激派組織「イスラム国」の前身は、こうしたスンニ派の怒りをすくい取り、スンニ派の居住地で勢力を広げた。やがてパリやブリュッセルなど、欧州各地でテロを起こす組織へと変貌を遂げた。

ルイザール氏は「なぜ『イスラム国』が拡大したのか、理由を理解しなければ、『イスラム国』を倒しても何の解決にもならない」と続けた。宗教間の対立を解く政治的な意思がなければ、怨念をマグマに別の過激派が生まれるという警告。

スンニ派とシーア派の分派が混在するシリアで今、シーア派の一派アラウィ派のアサド大統領が「独裁者」と批判されている。だが、人口の1割のアラウィ派は、政権が倒れれば路頭に迷うと考え大統領を必死に支える。このエネルギーが方向を誤り、過激化すると考えるだけで恐ろしい。

独裁者を倒した民衆蜂起「アラブの春」から5年。なお混迷の中東情勢は、独裁者の追放だけでは安定しない現実を映し出す。先人が残した100年前の「負の遺産」と向き合い、異なる宗派や民族を束ねる決意と知恵が問われている。

国境線の話のついでに、もう一つアフリカの国境線の話を紹介しておきたい。

アフリカでは、ヨーロッパ列強による植民地支配の中で住民の意向とは無関係に決められた国境線が多い。一般的に国境付近に目立つ山があると山頂が境界になっていることが多い。しかし、アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ(5895メートル)は、山裾からすべてタンザニア側に属している。これはアフリカ大陸を分割するルールを定めた1884~85年のベルリン会議において決められたものである。ドイツのウィルヘルムⅡ世が会期中に誕生日を迎え、その祝いにケニア側を支配していたイギリスのビクトリア女王がキリマンジャロをプレゼントしたのである。そのため、ケニアとタンザニアの国境線はキリマンジャロをタンザニア側に取り込むように曲がっているのである。

ユダヤ教、キリスト教、イスラームの関係ですがこの三つは「姉妹宗教」と呼ばれ、その「奉ずる神は同一」です。ユダヤ教ではしばしばこの神の名前を「ヤハウエ、ヤーヴェ」といった発音で呼ぶとされますが、ユダヤ教以降は戒律に「神の名前をみだりに呼ぶなかれ」というものがあるため信者はこの名前を口にしません。「ヘブライ神話」の段階の話としてはその名が出てきます。

イスラームでの「アッラー」というのは神の名前ではなく、日本語的に言えばただ普通名詞で「神」というだけのことです。もちろん戒律通りに神の名前を口にはしません。

「神は同一」なのにどうして三つになってしまったのかということですが、元々はこの「ヤハウエ神」はヘブライ民族(イスラエル民族、ユダヤ民族といっても同じ)の民間信仰の神の名前です。このヘブライの民間宗教が後に組織的な宗教となって「ユダヤ教」と呼ばれるようになって、この「ユダヤ教」から「キリスト教」が出てきて、さらにまたこのキリスト教から「イスラーム」がでてくるのです。ですから「キリスト教」も「イスラーム」も「ユダヤ教」も「神は同一」ということになるのです。

そのユダヤ教以前の「ヤハウエ」を神とするヘブライの民間宗教というのは紀元前1000年よりも前からのもので、そこからユダヤ教が成立する経緯は次のようになります。すなわち、このヘブライ人が紀元前1000年頃「サウル、ダビデ、ソロモン王」によって始めて独立した国を持つことができました。しかし、その後まもなく内部分裂を起こして、「北のイスラエル」と「南のユダ」のそれぞれの王国に分裂してしまいます。それがさらに外敵に攻められて北のイスラエルは早々に、南のユダ王国も程なく滅亡してしまいます。そしてユダ王国にあったヘブライ人の多くが征服者であったバビロンに連行されてしまいます。その後ペルシャによって解放されて元の国のあったパレスチナ地方に戻ります。紀元前500年頃のことです。そして「神殿」を再建して新たな出発を誓ってこれまでの民間信仰を自覚的に宗教として組織化したのでした。この、「バビロン捕囚」以降にパレスチナに戻ってきて形成した「自覚的・組織的なヘブライ人の宗教」を「ユダヤ教」と呼んでいるのです。

そしてさらに500年経った頃つまり紀元0年頃ということですが、この「ユダヤ教」の中に「イエス」が生まれて「ユダヤ教の刷新運動」を起こします。しかし彼はユダヤ教徒に憎まれて「十字架刑」によって殺されてしまいます。紀元後30年くらいです。

しかし、残された弟子達が「イエスの復活」という事件に再結集してイエスの教えを伝えるようになり、そうした宗教運動がギリシャ人に伝えられて、ここで「キリスト教」(「キリスト」というのはヘブライ語での「救世主メシア」のギリシャ語訳です)と呼ばれるようになったのです。こうして「キリスト教」はユダヤ人のもとから「ギリシャ・ローマの人々」、そしてやがて「西欧に入ってきたゲルマン民族(現在の西欧人)」に伝えられていったのでした。

さらにまた600年くらい経った頃、アラビア半島で「ムハンマド」がキリスト教の天使「ガブリエル」から啓示を受けて新たに宗教運動を起こします。それはヨーロッパ化してしまったキリスト教を再び中東の性格にもどしたような性格を持ち、それを「イスラーム」と呼んでいるわけでした。イスラームとは「平安であれ」とか「絶対的に神に服する」という意味です。そういう理由で、最近では「イスラム教」とは呼ばずに「イスラーム」と呼ぶことが多くなっているようです。

ユダヤ教はヘブライ人の民間宗教を元にしていますから、やはり「ユダヤ人のユダヤ人によるユダヤ人のための宗教」という性格を持っています。日本の古神道やインドのヒンズー教などもそうした性格を持っています。これらはその民族に特有のものとなりますので、こうした性格の宗教を通常「民族宗教」と呼んでいます。

この民族宗教の特質は「その民族に繁栄をもたらす」ということが中心となっていて、したがって世界的には「自然崇拝」が多いのですが、ユダヤ教の場合はまわりの自然は荒涼たる砂漠で、人が住むには厳しい状況であったため逆に「神が豊かな地を授ける」という形の宗教になってきます。この「約束の地」とは「パレスチナ地方」としたため現在にまで尾を引きパレスチナ紛争の大きな要因になっているのです。またその神の「約束」が果たされるためには「神に絶対服従する」という約束をすることになり、こうした両者の関係を「契約」と呼んでいます。そしてまた「約束の厳守」とは「戒律を守る」という形になり、したがってユダヤ教は厳しい「戒律主義」となりました。

それに対して「キリスト教」はもともとが「ユダヤ教の刷新運動」でしたので当初は「ユダヤ人を対象」にしていましたが、「パウロ」という人物が現れたことで当時の「ギリシャ人に伝道」されていきました。これによってキリスト教は「人類全体」が「神の救い」の対象とされたのです。「救い」というのはユダヤ教の場合は「豊かな土地」でしたが、キリスト教では「この地上での苦しみや悪からの救い」となります。これはもともとは「貧しく虐げられている人々の救い」でした。それが後に「人類総体の地上的な悪からの救い」とされ、これは「人類普遍の罪(原罪と呼びます)」によって生ずるとされたところからその「罪と悪からの救い」となります。そして神は人類を見守り、その罪から救いだそうとしているという「神の愛」を信ずることにその教えの中心を置き、「神への愛とそれに基づく人間愛」を基本とします。

しかしこれは「初期キリスト教」の立場で、長い歴史の中にずいぶんと教えが曲げられて自分勝手な自己中心的な解釈もでてきてしまいました。これが現在のキリスト教の混迷を招いているともいえます。

「イスラーム」はこのキリスト教からでてくるのですから当然ここも「人類全体」が対象となります。こうしたキリスト教、イスラームのタイプの宗教を「世界宗教」と呼び、仏教もこのタイプとなります。

イスラームの特徴は、教義そのものの骨幹はキリスト教と変わらないのですが「徹底的に唯一神のあり方を厳守」することと「『聖典クルアーン』の言葉の厳守」にあります。

唯一神を徹底的に守るということから「神の子としてのイエス」などは認めず、イスラームではイエスの位置づけは「始祖の預言者ムハンマドに先立つ最高度の預言者」ということになります。

イスラームでは聖典の言葉は「神の言葉」として文字通りに受け取られ守られるのであり、キリスト教にあった「解釈」ということが拒否されます。ですから聖典の言葉の絶対化があり「豚肉は駄目」とあったら理屈抜きに駄目とするわけでした。このことは同時に文字通りに言葉を守るということからユダヤ教にあった「戒律主義」に復帰しているという事も意味していて、この点もイスラームの特徴となります。

それとイスラームの特徴はキリスト教がヨーロッパ化することで失った「中東の生活習慣」が大幅に取り入れられていることで、この点でもユダヤ教に近くなっています。

信仰者というのはその宗教が正しいとして信じているわけですから、誰かが「それは違う」と言ってきても反発するだけでその言葉に耳を傾けようとはしません。ですから「ユダヤ教」を信じる人々はイエスが「違う」と言ってきた時反発して怒って彼を殺してしまったわけです。耳を傾けて納得した「ユダヤ教信者」は結局「キリスト教信者」ということになりました。ですから「ユダヤ教はユダヤ教である限りキリスト教を認めるわけにはいかない」のです。

他方、その「キリスト教」の信者も、ムハンマドがキリスト教信者はイエスを誤解していると言ってもその言葉に耳を傾けることはしません。もし傾けて納得してしまったらその人はキリスト教信者ではなくなり「イスラーム」になってしまいます。ですから「キリスト教はキリスト教である限りイスラームを認めることはあり得ない」のです。

ここで、「ユダヤ教」の側が「キリスト教」は自分たちに反抗的・敵対的だと思ったら「キリスト教への激しい迫害」に移ります。そして実際歴史的にそうなりました。他方「キリスト教」の方は母胎である「ユダヤ教」を「ユダヤ教だから」という理由で弾圧・迫害するわけにはいきません。「母胎」なのですから。

おなじように、「キリスト教徒」はイスラームが自分たちに反抗的だと思ったらやはり「イスラームに対して戦闘態勢」をとります。これも歴史的に生じてしまいました。

他方、イスラームは母胎であるキリスト教をキリスト教だからという理由で排撃するわけにはいきません。「母胎」だからです。実際『クルアーン』では、ユダヤ・キリスト教徒は「同じ経典の民」とされているのですからなおさらです。

つまり「後発の宗教」は「母胎」である先行の宗教を認めざるを得ないけれど、「先行の宗教」は「後発の宗教」を認めるわけにはいかず、むしろ「迫害」に移るのでした。つまり、「ユダヤ教」は「キリスト教」を迫害するが、「キリスト教徒」の方は「ユダヤ教」を攻撃することはできず、同じように「キリスト教徒」は「イスラーム信徒」を迫害するけれど、イスラーム信徒はキリスト教を攻撃することはできないのです。

ということになるとこの三つの宗教の場面でのいわゆる「宗教戦争」とは何かというと、それは「先行宗教の後発宗教への迫害」か、あるいはそれに伴う「後発の側の反撃」か、あるいは宗教が原因というよりむしろ「政治的・社会的要因による衝突」ということに気づくわけです。

歴史的には「ユダヤ対キリスト者の相克」があり、また「キリスト教とイスラーム」との関係で言えば何より両者の関係を決定的に破壊した「十字軍」の事件があり、これは十字軍に虐殺されたアラブ・イスラームの人々にとっては怨念となっています。ついで西洋の被害としては「オスマン帝国のヨーロッパ侵略」がとりわけ西洋人には「恐怖」として残り、現在にまでそれは尾を引いています。ただしこれは「宗教的攻撃」ではなく「政治的侵略」でした。

まとめ

以上に見られるように、「ユダヤ教」「キリスト教」「イスラーム」はそれぞれ「前者を母胎」にして生じてきたものですが、イスラームに関して言うとイスラームとはキリスト教『聖書』の内容はそのまま受け入れながら、ただし「神の唯一性と超越性」を強調するところから「イエスの神性の否定」を明言して、そして「中東の生活習慣」を大幅に取入れた宗教だと言えます。

つまり「キリスト教」の性格を持ちながら「中東還り」しているのだと言えるわけで、このことは同じ中東の民の「ユダヤ教」への著しい接近が見られるということです。これがイスラームの性格なのですが、しかし母胎である「キリスト教」から見ると「イエスを裏切り」「民族性を強く主張」している怪しからぬ宗教と見えるのです。もちろん穏健なキリスト者は人々の自決権を認めてケンカしないようにしているのですが、「キリスト教右翼」と呼ばれる人々は「イスラームに対する敵意」を隠していません。この右翼はアメリカで強大な勢力となっていることが今日の世界の紛争の元となっていると言えます。また西欧にはかつて植民地としていた中東・アフリカからの移民が絶えず、イスラームが大きな勢力となっていることが、「西欧の右翼」を大きく台頭させています。こうしてここでも問題が尽きません。

他方「ユダヤ教」ですが、ここでも「右翼のシオニスト」が増大してパレスチナで大きな問題を起こしている一方、世界では依然として「ユダヤ人迫害」も止んでいません。こうした問題が噴出しているのが現代の世界なのです。

ユダヤ人は、ヘブライ人、イスラエル人とも呼ばれますが、その定義は難しい。宗教的要素と人種的要素の二つの面をもつからです。一般論として、

1.ユダヤ教徒であること

2.母親がユダヤ人であること

のどちらかを満たせばユダヤ人となります。前者は宗教的要素から、後者は人種的要素から定義されています。実際、イスラエルの国会は、「ユダヤ人とは、ユダヤ人ないしユダヤ教への改宗者を母として生まれた者」という定義を立法化しています。しかし旧約聖書において神から「乳と蜜の満ちたる国」というカナンの地を与えられながら、今でも中東紛争の当事国として安住の地を得られていない、故国を離れ何世紀にもわたり世界に散らばり、数多くの迫害を受けてきてもなおアイデンティティを失うことなく「ユダヤ人」として存在している、これだけでどんなに研究と思索を繰り返しても答えの出ない不可思議な難問題であります。

旧約聖書を開くと、そこには古代イスラエルの民の歴史物語が書かれています。 現代イスラエル国家を設立したユダヤ人たちは、人によって程度の違いはありますが、この旧約聖書の物語が、何らかの形で自らの民族の歴史であると考えています。 旧約聖書は一冊の本というより様々な書物の集大成で、その中には、神による世界の創造、 アブラハム、モーセ、ヨシュア、ダビデなどの物語を描いた叙事的物語から、ヨブ記や伝道者の書のように、信仰の内面に迫ったもの、 また歴史の中に翻弄されていくイスラエルの民や苦悩する預言者の姿など、実に多くの物語が含まれています。

神のアブラハムに対する約束

聖書におけるユダヤ民族を理解する鍵となるのは「神と民族の約束」です。この「約束」は現在のユダヤ、キリスト、イスラム教の基本であり、今も世界を動かしているのです。

聖書によると、ユダヤ民族の起源は、紀元前20世紀に遡ります。 ユダヤ人の父祖アブラム(後にアブラハムと呼ばれる)は、ユーフラテス川のほとりで遊牧を営むヘブライ人の族長でしたが、 神の命令に従いカナンの地に移住しました。 創世記には、神がアブラハムにその一人息子イサクを犠牲にせよと命じる物語が記されています。 この時にアブラハムが示した忠実さのゆえに、神はアブラハムとその子孫に祝福を与えると約束されました。 アブラハムの息子はイサク、その息子はヤコブです。ヤコブの12人の息子たちから、イスラエルの12部族が生まれました。 聖書にはこのヤコブが、天使と格闘したのち「イスラエル」という名をもらうという物語があり、イスラエルという名前がユダヤ民族の名称となりました。 またユダヤ人という名称は12部族の中のユダ族から由来しています。

ユダヤ民族の形成

最初は一つの家族だったイスラエルが民族となるのは、紀元前13世紀の出エジプトの事件以降です。 飢饉のためエジプトに移住した後、エジプトで奴隷となっていたイスラエルの民は、モーセによってエジプトを脱出します。彼らはシナイ半島を40年間も放浪した後、神が約束したカナンの地にやってきますが、カナンに向かう途中、モーセはシナイ山で神から十戒を授けられます。この出エジプト記や創世記を含む、旧約聖書(ヘブライ聖書)の最初の5つの書は、モーセ五書と言われ、ユダヤ教の戒律となり、 中でも十戒はユダヤ教の教義の中核となっています。 十戒に書かれている「あなたはわたしのほかに何者をも神としてはならない」や「像を造って拝んではならない」という神に関する定めは、 当時多神教や偶像礼拝が一般的だった古代世界では、とても特異な事柄でした。

最初のイスラエル国家(第一神殿時代)

紀元前11世紀頃、カナンの地に定着したイスラエルの民は、イスラエル王国を建国します。 イスラエル王国は、第2代のダビデ王、続くソロモン王の時代に最盛期を迎え、ソロモン王はエルサレムに壮麗な神殿(第一神殿)を築きました。この神殿は十戒の石版を収めた聖櫃(契約の箱)を安置した場所であり、民族の信仰の中心でした。

ソロモン王の死後、王国は北のイスラエル王国(10部族)と南のユダ王国(2部族)に分裂します。 そして紀元前722年にイスラエル王国はアッシリアに滅ぼされてしまいました。 この時にアッシリアに連行された人々の行方は不明で、「失われた10族」と呼ばれます。 これ以後、イスラエルは実質的にユダ王国となり、現在の「ユダヤ人」という呼び方が生まれました。 滅亡を免れたユダ王国も、紀元前586年にバビロニアのネブカドネザル王によって滅ぼされてしまいます。 そしてエルサレムの神殿は破壊され、住民はバビロニアに連れて行かれました。これを「バビロン捕囚」と言います。

第二神殿時代

紀元前538年、ユダヤ人たちは帰国を許され、エズラやネヘミヤらの指導者によりエルサレムを再建し、かつて破壊された神殿も再建されました。これを「第二神殿」と言います。 そして指導者たちは、神から与えられた十戒などの律法(トーラー)を守ることによって民族の間で失われてきた信仰を復活させようとしました。 その後のユダヤ人は、ペルシャ、エジプトやシリアの支配を受けながらも、律法に基づく生活を守り、サンヘドリンと呼ばれる宗教・司法上の最高機関の設置が許可されるなど、基本的な自治権をもって生活していました。紀元前2世紀には、マカベヤ家が起こした反乱によりユダヤ人たちは独立を回復しましたが、ローマ軍により滅ぼされてしまいます。 新約聖書に記されたイエス・キリストは、この時代に現れました。

紀元66年、ユダヤ人たちはローマ軍に対する激しい反乱を起こしましたが失敗。 70年にはエルサレム神殿が破壊されます。 これ以後、ユダヤ人はイスラエルの地を追放され離散(ディアスポラ)の歴史が始まります。

ディアスポラ後のユダヤ人

ローマは反乱の制圧後も、ユダヤ人たちがイスラエルの地に住むことを認めていましたが、 2世紀にユダヤ人たちは再びバル・コクバの乱を起こし、再び失敗します。 そこで、ついにローマはイスラエルの地からユダヤ人を追放。 エルサレムを「アエリア・カピトリーナ」と改称し、ユダヤと呼ばれていたイスラエルの土地を「パレスチナ」と改称しました。 そして離散を余儀なくされたユダヤ人は、ヨーロッパや中東、北アフリカなど地中海周辺各地に移住して行きました。

タルムードの成立

離散の地で、ユダヤ人の生活・信仰の規範となる法典「ミシュナ」(紀元2世紀ごろ)、さらにその注解である「エルサレムタルムード」(紀元4世紀末)と 「バビロニアタルムード」(紀元5世紀末)が編纂されました。 ユダヤ教はかつての神殿祭祀ではなく、ラビ(宗教指導者)の指導による聖書やミシュナ及びタルムードの研究解釈と言うシステムを確立していきました。 また各地に祈りの場としてのシナゴグを建設し、ユダヤ教の信仰と民族のアイデンティティを守り続けました。特にユダヤ教の定めである「安息日を守る、割礼を行う、食事規定」といった厳密な戒律は、他宗教との軋轢を生みましたが、 ユダヤ人が他民族と同化して消えてしまうことを防ぐ役割も果たしました。

『一神教の起源―旧約聖書の「神」はどこから来たのか』 山我哲雄 筑摩書房

古代イスラエルおける拝一神教の成立から唯一神教の確立へという経過は、その歴史を通じて一連の信仰上ないし思想上のさまざまな「革命」が繰り返され、積み重なる形で実現した、と見ることができるように思われる。

イスラエルとユダの場合、それらはいずれも困難な状況を克服し、逆境を突破して、共同体、国家、民族の存続を可能ならしめるような、思想と信仰の「革命」であった。

前1300年頃以前には、そもそもイスラエルという民族も存在していなければ、ヤハウェという神も知られてはいなかった。しかし、遅くとも前1200年の少し前までには、パレスチナに「イスラエル」と呼ばれる部族連合的な共同体が成立していた(メルエンプタハ碑文)。多様で複雑な起源を持つこの共同体は、やがて共通の先祖に遡る系図、共通の歴史伝承、同じ神の共有等を通じて一つの民族としての性格を強めていく。

「イスラエル」という名称から見て、この集団は、最初は「エル」という神を共通の神として結束していたらしい。このエル崇拝が、すでに排他的な一神崇拝の性格を持っていたかどうかは分らない。このエルが、やがて外部から(出エジプト伝承の担い手である集団によって?)もたらされたヤハウェという強力な戦いの神と同一視された。この段階で、ヤハウェ崇拝には排他的な性格が強まったと考えられる。この経過の中で、単に従来の神との同一視が行われるだけでなく、従来の神(々)の自覚的放棄が決断されるという事態もあったらしい。この時代は、エジプトの支配権のパレスチナからの後退とその結果としてのカナン都市国家同士の抗争激化、ペリシテ人を含む「海の民」の侵入などに起因する政治的・社会的な大変動、混乱の時期であった。そのような不安定で困難な状況の中で、共同体全体がヤハウェのみを排他的に崇拝することは、イスラエルという民族のアイデンティティを創出・維持・強化するために「環境適合的」な作用を持ったと思われる。それは、危機的な状況を克服し、共同体が存続するための知恵でもあった。これが、いわば「第一の革命」である。

ただし、初期イスラエルの一神崇拝は、他の民族の神々の存在は否定せず、ただ「イスラエルの神」はヤハウェのみだという、民族神的拝一神教であった。それはイスラエルの民族神、国家神はヤハウェのみであるというものであり、地域や家族の生活のレベルではヤハウェ信仰以前の宗教的慣習が色濃く残されていた。

サムエル記の記述にもかかわらず、イスラエルにおける王国成立の歴史的過程はよく分からない。イスラエルとユダが、列王記に描かれるように統一王国から二つに分裂したのか、それとも別々に成立したのかについても、現在の状況では確言できない。しかし、王たちを含む人名の検討などから、そのどちらの国においてもヤハウェが唯一無二の国家神、王朝神であったことは確かである。このうち、特にユダ王国においては、ヤハウェとダビデ王朝の結び付きが極めて緊密であった。

前九世紀から前8世紀にかけて、北王国イスラエルではフェニキアとの同盟を通じてバアル崇拝が蔓延し、南王国ユダではアッシリアの国家祭儀の導入に触発されて宗教混淆的傾向が強まった。このような信仰の危機ともいえる状況下で、従来のヤハウェ専一信仰を守るために戦ったのが、エリヤやエリシャなどの預言者たちであった。特に、前八世紀の文書予言者たちは、イスラエル、ユダとヤハウェの間の民族宗数的な絆を一旦断ち切り、従来の民族主義的拝一神教の枠を超えて、異邦人勢力を用いてイスラエル、ユダを罰する世界神としてのヤハウェの観念を生み出した。いわばこれが、「第二の革命」であった。前722年のイスラエル北王国の滅亡は、そのようなヤハウェの裁きの実現と解釈された。

前7世紀後半になると、申命記運動の担い手とヨシヤ王は、地方聖所の廃止と祭儀集中異教的要素の粛清という国家的、政治的手段を通じて、ヤハウェのみの排他的崇拝を復興し、強化しようとした。これにより、地域のレベルでの非ヤハウェ信仰的要素も排除されることになった。また、この運動を通じて、ヤハウェとの契約の観念、申命記法、十戒、「シェマの祈り」などが確立した。これを「第三の革命」と見ることができる。ただし、この段階でも、神観はあくまで拝一神教的(他の神々の存在も前提とする。例えば仏教の浄土真宗)なものであった。

ヨシヤ王や申命記運動の奮闘にもかかわらず、この信仰「革命」はヨシヤの非業の死によって頓挫し、その後ユダ王国は滅亡し、生き残りの人々の多くがバビロン捕囚となる。この前6世紀の破局的事態は、捕囚民に未曾有の信仰の危機と動揺をもたらした。それはバビロンの神々の勝利として、またヤハウェの敗北や無力さの露呈と解釈されるおそれがあった。しかし、申命記運動の継承者たちや捕囚時代の預言者たちは、あるいはこの破局をイスラエルの罪の結果として意味づけ、あるいは不可能を可能にするヤハウェの全能を描くことで、この信仰の危機を克服しようと努めた。ここに「第四の革命」がある。

このような国家の滅亡と捕囚という極限的な状況の中で生じた一連の「第四の革命」に続いて、それとは質的に異なる、ある意昧で人類宗教史上最大の思想的・信仰的革命が起こった。それが、ヤハウェ以外の神の存在を原理的に否定する、第二イザヤによる唯一神観の宣言である。ヤハウェ以外に神は一切存在しない。これが、いわば「第五の革命」である。そこには、神というものについて考える枠組み(パラダイム)の転換があり、「逆転の発想」がある。重要なことは、それが国も王も土地も神殿も失い、絶望の淵に追い込まれた捕囚民の間から、無力な民に力を与え、絶望を希望に変える起死回生的、一発逆転的な究極の論理として語り出されたということである。アクエンアテンの場合とは異なり、それは独裁的な支配と権力を補完し維持するための論理ではなかった。それは、最も非力な集団が絶望的な状況を克服し、生存と信仰を維持するための「生き残り」のための論理であった。

唯一神教は不寛容で攻撃的か?-イスラエルの場合

本書の「はじめに」で、一神教は不寛容で攻撃的かどうか、という問題を提起した(17~18ページ参照)。これまでの考察に基づき言えることは、少なくともイスラエルの場合、唯一神観の歴史的起源に関してみれば、それは攻撃性とも暴力性とも無縁のものだった、ということである。もともとイスラエルもユダも、古代オリエント世界の辺境に存した弱小国家に過ぎず、権力や覇権とはほとんど縁がなかった。その小さな国家が滅び、新バビロニア帝国の圧倒的な支配のもとで「ヤハウェの民」が最も非力で悲惨な境涯にあった時に、彼らの中から唯一神観は生まれた。

ここに、旧約聖書の唯一神観の逆説性がある。たしかに第ニイザヤはヤハウェ以外の神々の存在を否定したが、それは自分たちの信念と宗教的価値観を他の人々に押し付けるためではなく、むしろ絶望の支配する逆境に抗して自分たちの信仰と共同体を守るためであった。それは、弱い者が生き延びるための知恵であった。

ユダヤの伝統からみていかなる点でイエスは受けいれられ、いかなる点で受けいれられなかったか。いかなる点でイエスの教えはユダヤ思想の高い理想にこたえ、いかなる点でその主張のあるもの―恐らく最も重要なもの―は躓きにしかならなかったかの点である。

イエスはユダヤ人であった。頭から足の先までユダヤ人であった。弟子たちも同じく信心深いユダヤ人であった。イエスは律法を守り、礼拝を重んじた。イエスによれば、律法はあますところなく成就されなければならなかった。イエスの教えのすべてはユダヤという母胎の枠内に展開する。イエスはユダヤという国の人間であり、純粋なユダヤ人としての気持ちからエルサレムをめざしてのぼったのである。それはイエスにとって首都であった。イエスの考えでは救いは究極的にはあらゆる民族に及ぶべきものであったが、ユダヤ民族にはじまるのであって、他民族に救いがさきに来ることはありえなかったのである。だからイエスはイスラエル民族の神のために仕えたのであり、イスラエルの代表的預言者であった。かくみるならば、伝統の擁護を主張する者のなかの純粋派、国粋派の連中からイエスが受け入れられないなどということはありえただろうか。

イエスは救いへの大きな希望をなげかけているが、それは最も純粋な救世主思想の伝統のなかにあるものに他ならない。イエスこそ真に救い主への道を拓く者であり、この救い主こそ地上のあらゆる民族に一なる神を拝する習慣を作るのである。イエスが拠り所としているのは旧約の聖典であり、預言者である。イエスの教えの中に十戒はもとよりすべて、旧約の律法に矛盾するものは何一つ見当たらない。律法で身をかためた正統派中の正統派に属するユダヤ人も、結局イエスの主張やその真に言わんとしていた中心思想は、既知の前例につながっていることを認めるであろう。「こころの貧しいものに約束された土地」(マタイ5の3)はすでに詩編(51の17)にある。「悲しむものに告げられる慰め」(マタイ5の4)はイザヤ書(61の2、3)にある。「ゆるせ、さらばゆるされん」(マタイ6の14)はベン・シラの知恵にある。イエスが会堂でこれらを説いているのをきいて、「なんだ。これは旧約の中にあるじゃないか」とつぶやいていた律法学者は一人二人ではなかったであろう。

ガリラヤの人イエスの語るところには何ら変わったところはなかった。その引用はもちろんすべて聖書(旧約)からひいたものである。イエスを批判するにしろ弁護するにしろ、結局はそこになにも新しいものはないと主張することもできたわけである。たしかにそれにはちがいない。ただイエスはそれを別の言い方でのべたのである。イエスは天にむかって単なる公式的な祈りをささげることもできた筈である。

ところがその天を叫ぶ声は未曽有の、まだ人の耳にしたことのないひびきをもっていた。さらにイエスは「学者のごとくにではなく」権威ある者のごとく語り、しかも子供や、心の貧しい者、不幸な人々、病人、悪鬼につかれた者、貧乏人、無知な人々、罪人、よくない生活をしている者にすら近づいている。それは新しいことであった。信心深く、律法に忠実な人々の中では一人ならずそれを感じていたのである。イエスの福音の「新しいおとずれ」の真の新しさは、ここに存するのである。

もしそれだけであって、イエスがのべているところは人々が熱烈に待望していた救い主のことであるとしたところで、イエスの姿はすでにそれまでのながい一連の預言者の系譜の中にもられていて、何らイスラエルの人々の心に抵抗を感じさせるようなものではなかった筈である。ところがそこに別の要素があった。それは初めの頃はあまり感じられず、またあまり明らかではなかったが、伝道がすすむにつれて前面に押し出されてきた。そうなるとユダヤ人の中には騒ぎ出すものが出てきた。伝統主義の旗印を掲げた人々はもちろん、ごく普通の一般人の間でもそれが問題となりはじめる。職人中心のユダヤ人社会では、ごく下層の者でも律法を知っていて、これを論じていたという事情からも、これを理解できよう。次第に会堂や神殿のみならず、日常の言葉のなかにも、家庭の中での宗教議論にも、あるいは宗教担当の役人の会合でも、いくつかのイエス反対論が出てくるようになり、あげくのはては、キリストの死刑が宣告され、イエスはゴルゴタの丘で処刑される結果になる。

よく考えてみると人によってはイエスは律法を否定しているのではあるまいかという印象を受け、少なくともその主張のほとんどが、律法の最高の権威を否定する結果を生むのではないかと恐れたのである。たとえば、罪人は許されるばかりでなく、救いにあずかる特権をもつなどということは容認されるべきであろうか。神は慈愛にみちてはいるが、同時に正義の神でもある。もし信仰がすべてを支配するならば、行為は何の意味もないことになりはしないか。最後に来たものが、はじめから働くものと同じ報酬をうけるとするならば、悔い改めるものに報いをあたえることによって神は不公平な立場をとることになりはしまいか。一般に律法のことをいっているとみなされている「新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるべし」という言葉は何を意味するのであろう。イエスは律法がもう古くなったと考えたのであろうか。常に律法を遵守するといいながら、結局それを改革しようとしたのではあるまいか。それならばこれは一つの新しい宗教となる。もちろん、イエスがその伝承の上にたつと主張しているものと関係はあるが、実は理論上まったく対立していることになる。祖国なきユダヤ人の一人「シメオン」ははじめ主なるイエスに従い、そこに偉大な霊の光を見出したのであるが、ユダヤの伝統に忠実であり真面目だった彼は不安になり、これらがみなどんな結果になることかと心配したのである。正直なところペテロにとって律法を遵守することは何も苦しいことではなかったのである。

このペテロ自身もそうであるが、他にもイエスの教えに反対して、それはイスラエル民族の特権を尊重しないという者は何人かあった。彼らは約束された国は、イスラエル以外にないと考えていたのである。熱心党員もイエスに従っていたが、その熱心さはローマ人をイスラエルから追い出すためであり、救い主待望とは、この意味における解放指導者の待望だったのである。このいわば預言者的存在であったイエスは、エルサレムの滅亡や、神殿の破壊を予告し、しかもその破壊を惜しむ様子を少しも見せなかった結果、熱心党員ではなかったがソロモンやゼルバベル、エズラのように神殿をイスラエル民族の象徴そのものと考えていたユダヤ人を、一人ならず不安ならしめ、躓かせたのである。ユダヤ人たるや否やを問わず、全人類に福音がむけられるべきであることは、少し頭の程度の高い者なら認めるべきことではあったが、こうしたユダヤ民族を超えたものへの神の命に対してこれを本能的に拒否するヨナの不満(ヨナ1の17以下)は、例の鯨の話や、ニネベのとうごまの話のずっと後になっても根強くはびこっていたのである。つまりイエスが疑いの眼をもってみられたのは、この政治と宗教の交錯する不確定な線の上であったのである。

「ユダヤ人」から連想されるのは、アウシュビッツ強制収容所、ホロコースト、ナチス、ヒトラー、人種差別、迫害、虐殺、どれもこれも暗く陰惨なものばかりです。

ユダヤ人に対する差別と迫害の歴史は、古くて長い。歴史上、最初に確認される迫害は、紀元前13世紀の「出エジプト」です。内容は、旧約聖書の「出エジプト記」に詳しいが、チャールトン ヘストン主演の映画「十戒」で、日本でも知られるようになりました。この頃、ユダヤ人の一部はエジプトの地で暮らしていましたが、すでにエジプト新王国による差別と迫害を受けていたのです。

やがて、予言者モーセが現れ、ユダヤの民を率い、エジプトを脱出。その後、聖なるシナイ山の頂上で神ヤハウェとの契約をさずけられました。これがのちのユダヤ教へとつながるのです。この出来事は、ユダヤ人にとって、とりわけ重要な意味をもっています。なぜなら、これがユダヤ人への最初の迫害であり、ユダヤ教の起源となったからです。

モーセの死後、後継者ヨシュアにひきいられたユダヤ人は、ヨルダン川をわたり、イェリコの町とその地域を征服します。その後、紀元前11世紀頃には、サウル王のもとで建国を成し遂げ、後継者ダビデ王およびソロモン王の治世で、最盛期をむかえます。ところが、その繁栄も長くは続きませんでした。ソロモン王の死後、王国は北方の北イスラエル王国と、南方のユダ王国に分裂してしまったのです。

その後、 北イスラエル王国はアッシリア帝国に(紀元前8世紀)、ユダ王国は新バビロニア王国に(紀元前6世紀)、それぞれ征服されました。このとき、ユダ王国の人々はバビロンに強制移住させられましたが、これが教科書にも出てくる「バビロンの捕囚」です。ただ、「捕囚」とはいえ、全員が捕虜になったわけではありません。多数のユダヤ人が虐殺されているのです。出エジプトにつづく、第2のユダヤ人迫害でした。

ところが、その新バビロニアもアケメネス朝ペルシャに滅ぼされてしまいます。新しい支配者ペルシャは、新バビロニアやアッシリアに比べ、寛大な帝国でした。納税を怠らず、謀反や反乱をおこさなければ、生活はもちろん、習慣や文化も保護されたのです。一方、アッシリアは歴史上最も過酷な属国支配で知られています。反乱でも起こそうものなら、首謀者と側近は、身体の皮をはがされ壁に貼りつけられました。これ以上の見せしめはないでしょう。

ペルシャの寛大さはユダヤ人に平和をもたらしました。紀元前538年、ユダヤ人はエルサレムに帰還することが許されたのです。彼らは帰還後、神殿を再建し、その後、唯一神ヤハウェを信じるユダヤ教が成立しました。これ以降、彼らはユダヤ人と呼ばれるようになったのです。

「出エジプト」と「バビロン捕囚」をみれば、ユダヤ人が3000年も前から差別と迫害を受けていたことがわかります。しかも、国や集団ではなく「民族」というくくりで。さらに、その1000年後、ユダヤ人迫害を決定づける歴史的大事件がおきました。イエス・キリストです。なぜ、イエス・キリストがユダヤ人迫害を決定づけたのか?映画「パッション」を観れば、2時間で理解できます。この映画のテーマはたった一つ、イエス・キリストの受難です。イエスは、ひたすらムチ打たれ、血まみれになり、ゴルゴダの丘で十字架刑に課せられました。そして、イエスをローマ帝国に告訴したのはユダヤ教徒でした。さらに、銀貨30枚でイエスを売ったユダも、ユダヤ人でした。イエスを迫害し、抹殺したのは、ローマ帝国でも、ヘロデ王でもなく、ユダヤ人である、という主張がそこにあるのです。

このことは、キリスト教本流をなす宗派や、イスラム教の信者たちに、ユダヤ教徒への根強い不信感と憎悪を植えつけました。そして、このユダヤ人への黒いフィルタは、差別と迫害とともに、イエスの死後2000年経過した現代まで存続しているのです。神道や仏教そして、クリスマスまで祝う無宗派的日本人には理解しがたいことです。

イエスの死後、キリスト教はヨーロッパで急速に広まっていきました。ローマ帝国時代、キリスト教徒はさまざまな差別、迫害、虐殺を受けましたが、313年、ミラノ勅令が公布されました。この勅令で、キリスト教が公認されただけではなく、教会がそれまでうけた損害の賠償まで保証されたのです。こうして、キリスト教は完全な勝利をおさめ、それに反動するように、ユダヤ人への差別と迫害がはじまったのです。

中世に入っても、ユダヤ人への迫害はつづきました。たとえば、十字軍。1096年、聖地エルサレムはイスラム教徒の支配下にあったが、それを奪回すべくキリスト教「十字軍」の遠征が始まりました。ところが、エルサレムを奪回した十字軍は、イスラム教徒だけでなく、ユダヤ人も虐殺したのです。ユダヤ教とキリスト教はともに旧約聖書を聖典とする同根の宗教であるにも関わらず、この虐殺はユダヤ人への差別や迫害が、いかに根深いものかを示しています。

また、1881年には、東ヨーロッパで「ポグロム」とよばれる大規模なユダヤ人迫害が起こりました。「ポグロム」はロシア語で、ユダヤ人にたいする略奪、虐殺を意味します。ユダヤ人への差別や迫害は地球規模であり、全時代におよんでいるのです。

そして、ナチスによるユダヤ人迫害。歴史上最も有名なユダヤ人迫害です。この時、ユダヤ人の迫害は1933年頃から始まりましたたが、初めは宗教というよりは人種的理由によっていました。1850年代、フランスの外交官ゴビノーは、人種的な優劣を論じた『人種不平等論』を発表し、その中で、アーリヤ人種の優越性を唱えました。そもそも、DNAの構造が解明されるは1953年で、ゴビノーの説に科学的根拠があったわけではありません。また、アーリア人とは中央アジアの遊牧民で、紀元前1500年以降、西北インドやイランに進出した人々をさしています。人種としてのアーリヤ人が存在するわけではありません。ところが、ナチス政権はこの書をユダヤ人の差別と迫害を正統化するバイブルとして利用しました。これに、先の宗教的な憎しみも加わり、単なる差別から、迫害、虐殺へとエスカレートしたのでした。

ナチス政権下のユダヤ人の差別、迫害、虐殺は凄まじいものでした。信じられないことに、ユダヤ人を法律の保護から外すという特別立法も可決されました。これは、財産権・生存権・裁判権の消失を意味します。ユダヤ人は財産を没収されたり、不当に逮捕されたり、裁判もなく処刑されることが認められたのです。この時のユダヤ人への迫害は、正気の人間がどれほど簡単に狂気に走れるかを証明しています。ドイツは歴史的にみても、勤勉と合理性を重んじる大国であります。しかも、ナチス政権が誕生する前のワイマール憲法は、世界でもっとも民主的な憲法と称賛されていました。このような国が突如豹変したのです。

ドイツの強制収容所で起こった迫害や虐殺や人体実験は、人間の中に悪魔がまぎれ込んでいることを示唆しています。最終的に、600万人のユダヤ人が殺害されたといわれていますが、さらに恐ろしいのは個別の所業です。『夜と霧』に書かれた人体実験や虐殺は想像を絶するものです。

『夜と霧』はユダヤ人フランクルがアウシュビッツ収容所での体験をもとに著した書で、既に歴史的な名声を得ています。しかし、読むべきかどうかは人によります。感受性が強い人なら、トラウマになるかもしれないですから。たとえば、ブッヒュンワルト強制収容所長の妻が作った電気の笠。この笠は、彼女が殺した囚人の皮膚で作られていたのです。

また、ナチスによるユダヤ人の差別や迫害にまぎれて、露見が遅れた虐殺もあります。第二次世界大戦中に起こった「カチンの森の大虐殺」です。この事件は、政治的理由で、永らくタブーとされたこと、アウシュビッツ収容所などの虐殺に隠れて目立たなかったことから、意外に知られていません。この時代、ユダヤ人を迫害したのはナチスドイツだけではないのです。この事件は、1943年4月、ロシアのスモレンスク郊外のカチンの森で、ドイツ軍が4000名を超えるポーランド軍将校の遺体を発見したことに始まります。ドイツのゲッベルス宣伝相は、ラジオでこの事実を公表し、ソ連側を激しく非難しました。一方、ソ連側もドイツ軍の犯行だと反論しました。この事件は、早くからソ連側の犯行とわかっていたのですが、ナチスドイツを悪者にしたい連合国側の思惑から、長い間、タブーとされたのです。1990年に入って、やっと、ソ連は自国の虐殺であることを認めました。

そして現代、ユダヤ人迫害の問題は形を変え、より深刻になっています。パレスチナ問題・中東問題に発展し、宗教的憎悪を超えて、ユダヤ民族とアラブ民族のハルマゲドン(最終戦争)さえ予見させます。すでに、迫害や虐殺の次元を超えているのです。

イエスキリストが実在したのかについては、多くの研究者が議論を重ねています。何せ2000年以上も前の歴史ですから、本当なのかどうかを確かめるのがとても大変なのです。イエスキリストは本当に実在したのでしょうか?

無神論者や非宗教学者などの考えでは、「イエスキリストは実在してはおらず、他の宗教に登場する神々の寄せ集め」だと主張しています。新約聖書に、イエスキリスト自らが話したとされる記述は全体の20%以下であり、他は言い伝えや予言などが占めているというのが、主な理由です。

また2000年以上の時を経ても、その言い伝えが克明に記されており、現在まで残されているということが到底考えにくいものだとしています。つまり、宗教の組織が神格化させるために、聖書を都合の良いように書き換えているのではないかというものです。昔から存在しておらず、信者を増やすために「イエスキリスト」という都合の良い人物を設定しただけなのだという考えを、否定側は持っています。

実在していると考える理由

実在したと考えている学者や聖書研究者などによれば、はるか昔からキリスト教と敵対している人たちでさえも、古くからイエスキリストが存在していることを認めている点が、実在した決定的な証拠になるとしています。事実、イエスキリストが活躍している地域はユダヤ人が住んでおり、キリスト教が受け入れられている地域ではありませんでした。それなのに、イエスキリストが引き起こした奇跡の数々は詳細に記録されています。

普通ならば歪曲された、誹謗中傷が入ってもおかしくない状況なのにも関わらず、そうした記述がされていないというのは、イエスキリストが実在したという証拠になると考えられているのです。また、歴史上のどの地点を取っても、イエスキリストについて書かれた書物が他の誰よりも多いという点も捨てがたい事実です。

イエスキリストは普通の一般人だった

イエスキリストが実在するかどうかは不明ですが、もし実在していたとしても「特別な力」を持っているかどうかは怪しいとする説もあります。イエスキリストは神の子とされ、死から復活しあらゆる奇跡を起こしました。信仰の対象とするにはあまりにもデキ過ぎているという考えを持っている人は多いのです。もしかすると実在はしていたけど、単なる信仰心の強い人物で神の子ではなく、一般人である可能性も残されてはいます。そう考えれば、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書に書かれている奇跡などは容易に「想像を創造した」と考えれば納得ができるのです。イエスキリストが実在していたとしても、それは一般人であるというのは刺激的な説です。

真実を知るすべは無い

イエスキリストが実在していたかどうかを確かめるには、残された聖書を研究し過去の書物と照らし合わせる作業が必須となります。それでも過去何年にも渡ってこの説は研究されてきました。もちろんイエスキリストを信じていない人も、違う宗教を信仰している人も一緒になって、本当に実在し奇跡を起こす力があったのかを調べています。それでもどうしても不明慮なままになってしまうのです。今後、この難しい議論に答えが出るのかどうかは未知数です。マホメット、お釈迦様、イエスキリスト。元をたどれば同じ神様にたどり着くという考えもありますから、実在していたのかどうか長い議論が続きそうです。

イエスは全く「ユダヤ教の世界」で「ユダヤ人だけ」を相手に活動していました。ですからイエス自身には「異教徒伝道」どころか、独自の「教会組織」を作って教えを歴史的に伝えていくなどという考えもまるでなかったことは確実です。なぜなら「終末は今まさに来たらん」としているという意識の下に「今悔い改める」ことが問われたからで、そしてそれを要求したのは自分の回りにいる「ユダヤ人」に対してだったのです。この限りではイエスはこれまでのユダヤ教の「預言者」と全く変わりがないのであり、ましてや「一つの宗教の創始者」とか「教祖」だとかにされるとは予想もしていなかったでしょう。

それが「拡大解釈」されて一つの教団が作られたのはイエス昇天後の「弟子達」によってとなります。

そして、それが小アジアのギリシャ人に伝えられたところで「彼らはキリスト者と呼ばれた(「キリスト」というのは、救世主を意味するメシアのギリシャ語訳)」という記述になっているのです。つまりキリスト教というのはギリシャ人に伝えられて彼らがイエスに従ったところで出てきた命名なのであり、ですから「キリスト者」というのは当時にあっては、明確な言い方をしてみると「(ギリシャ伝来のオリュンポス信仰を捨てて)イエスに従ったギリシャ人」に対するものだったとすらいってもかまわないような状況だと言えます(「使徒言行録」1126)。

だとすると、はじめからキリスト教というのは「ギリシャ人」のところにおいて形成されていったものだったと言えます。このことはキリスト教理解の上で大事なポイントになります。

何故なら、ここで「中東生まれの神が異郷の西洋へとわたっていった」からです。こうなれば当然、その神は「西洋化」せざるをえません。厳密な言い方をすれば「ギリシャ化」です。ですから、キリスト教文書というのは『聖書』を始めとして、殆どがギリシャ語でかかれていくことになったのでした。従って、これまでは故郷中東の言語で語られていたに違いないイエスの言葉はすべて「ギリシャ語に翻訳」されて伝わることになったのでした。私達の知っている『聖書』でのイエスの言葉も実はイエスの使っていた言語ではなく「ギリシャ語の翻訳」なのです。

そうした方向を作っていったのが「伝道者パウロ」だったのですが、そのパウロによる異教徒たるギリシャ人への伝道というのは簡単なものではなかったのであり、ユダヤ人キリスト者に大反対されていたことが「使徒言行録」などに読み取れます(使徒言行録の15章全体他)。すなわち、イエスの教えは「ユダヤ人、アブラハムの子孫」に対してのものだと信じられ、それは「割礼」によって証されるとされていました。異教徒であるギリシャ人がそんな割礼などしているわけはありませんから彼らは対象にならないと主張されたのです。この壁を打ち破るのに大変な努力をしなければならなかったことはパウロの「ガラテア書簡」などにも読めます。ギリシャ人伝道というのはそうまでして行われたのであり、パウロはそれがキリスト教の生き残る道であると信じたからでしょう。そしてそれは正しかったことを歴史は証明したのです。

そうして後「イエス」はユダヤ人だけではなく「人類の救世主(キリスト)」と理解されていったのです。この場面で「福音書」を含め、後に『聖書』とされる文書はすべてイエスを「神の子、人類の(ユダヤ人、ではなく)救い主キリスト」とする教義を根底に置いて、その上で「教え」や「教会組織」についての教義が語られていくということになったのです。

ここで興味深いことに、イエスが語っていた「本体」である筈の「神」は姿を遠くに隠されて、「神の子とされたイエス」だけが突出して人々の前に姿を現すということになりました。そういう意味で福音書やキリスト教文書というのは弟子たち及びその後継者によって書かれた「(神そのものではなく)イエス・キリストとキリスト教会の意味づけ」のための文書という性格を持つことになったのです。こうしたものとしてキリスト教は「異教徒」つまり当時の支配勢力であったローマ帝国へと入っていくことになるのです。

キリスト教の拡大

キリスト教の拡大は、今指摘したように第一段階目としてパウロによってギリシャ人対象とされたところからはじまります。これによってキリスト教は「ユダヤ人だけのもの」という限界を超えて「人類すべてのもの」として確立し拡大していく基盤が得られました。

第二段階はキリスト教がローマ帝国で拡大し、やがて紀元後392年に国教とされたことでした。これはとても重要なことであり、本来イエスにおける「虐げられた者、下層階級の者」に対する救いの教えが「皇帝・貴族・上流市民」のものにされてしまったのですから大変な変質があったということになるからです。

これ以降教会は皇帝と肩を並べる権威的存在になってしまい、指導者も初期の時代の下層の人々から上流階級の男性・インテリに奪われていきました。もっとも、下層階級の虐げられた人々は依然としてこのキリスト教に「イエスを求めて」、また一般市民の中でもイエスの教えを大事に引き継ぎ「愛と平和」へと向かうキリスト者もたくさんおりましたし、初期段階では教会自身も「人が神に生かされていることへの感謝」「悔い改め」をいいましたので、その限りではイエスの精神も保たれてはいました。

第三段階目は紀元後476年にローマ帝国の西域がゲルマン人によって占拠されて滅亡し、その中にあったローマ教会が西欧ゲルマン人勢力と結合して「カトリック」を形成したことです。実質的に800年には完全な分派・独立の動きがあり、正式には1054年に独立となります。このカトリックはゲルマン諸侯と手を結んだところから興隆して西欧を完全に支配する勢力となりました。ここに「キリスト教の権力化」が完璧に実現していきました。

しかしそれに伴い、歴史的に有名な「異端裁判・魔女狩り・免罪符」事件といった人類史上でもまれな「神の名による大犯罪」が生じて、イエスの精神はほとんど殺されました。

第四段階として、カトリック世界に「プロテスタント」が生じて、またそれに呼応してカトリックも反省してキリスト教の再生が図られ近代キリスト教となります。しかし、「資本主義」の勃興に伴い西欧は「お金」に身を売ることになってこの再生もはかばかしくはありません。

こういう歴史になる次第を理解するため、ここではまず「キリスト教のギリシャ化」の問題から見ていきたいと思います。大まかな道筋を見ますと、パレスチナ地方の田舎の宗教活動であった「イエスの教え」は先ずは北上してシリアに伝えられ、次いで小アジア(現在のトルコ)のギリシャ・ローマ都市に伝わり、さらにギリシャ本土に伝道されてそこで相応の大きさを持った教会組織が形成されていったことがパウロの手紙によって確認できます。実際このギリシャ本土への伝道の成否がキリスト教の拡大のための決定力だったのであり、ここで受け入れられることでキリスト教は「命を得た」のでした。

ところでこのキリスト教の始祖であるイエスは、ユダヤにあって「差別されていた人々」の人たちに歓呼の叫びで迎えられていたのに、しかしついにパレスチナ地方にあるユダヤ人、つまりユダヤ人の中核となり代表する「都市の中流市民以上のユダヤ人」に受け入れられることはなかったということは重要な事実でした。

それどころかこの都市のユダヤ人は激しい迫害をもってイエス及びその使徒たちに対していたのでした。ですからもしキリスト教がその発生の初期段階のようにユダヤ人だけにこだわっていたらその布教は成功しなかったでしょう。そして今日のキリスト教は存在せず多分イエスも歴史の中に消えていたでしょう。それがパウロを中心に「ギリシャ世界」を相手とするようになって、ここで布教に成功して始めて「命が長らえ」後の「キリスト教」が生まれる素地ができたのです。

ところでギリシャにおいてキリスト教が受け入れられた第一条件ですがそれは「言語」の問題です。つまりどんな「有り難い教え」であっても「言葉がわからない」では受け入れられ広まるわけもありません。すべての人に「分かる言葉」で語られ、また手紙その他の文書が書かれているのでなければなりません。これをクリアーしたのがギリシャ語でした。つまりパウロ以下、布教はすべてギリシャ語によって行われていったのでした。

第二にその語られた内容が「誰にも分かる平易な内容」で「魅力的」でなければなりません。大きな勢力となる宗教というものは常にその主体は「学問・知識などとは無関係の平民」にあるものです。キリスト教でも当初は「下層民」に支持されていったのです。ですからこの教えというのは簡単明瞭で教育のない下層民にも良く分かりしかも魅力的なものであったはずなのです。

それを後に難しい「神学」などに仕立て上げたのは全く「学者・宗教者」だけの仕業であり、一般庶民にとってはどうでもいいことだったでしょう。ただしこの「神学」による深化は指導層においては必要なことですからこれはこれで大切なのですが、「庶民」にとっては無関係なことであり彼等に要求されるのは「分かり易い教え」だけだということです。

そしてまた「難行苦行」があっても受け入れ拡大は難しく、特別条件がついていても難しいということでようするに「平易」そのもの、ないしそれらを「苦」とさせない魅力があるかどちらかである必要があるのでした。

第三にキリスト教を受け入れた当時のローマ帝国の社会状況が問題となり、もしここがキリスト教を受け入れるような精神状況になかったのだとしたら、仮に「有り難い」話しをしても人々がそれに耳を傾ける筈もありません。ということはローマ帝国の一般民衆、やがて知識層もですが、「精神的に飢えていた」という状況がなければならないことになってきます。実際、ローマ帝国というのは表面上での豪壮・華麗さとは裏腹に、一時期をのぞいて、総体として社会は欺瞞と裏切りと不誠実と血に飢えた精神的に貧しい状態だったのであり、それ故に「心を強くするための哲学」として「ストア学派」を興隆させ、また俗世を遠く離れて晴耕雨読の精神のうちに快楽を求める「エピクロス哲学」などがはやっていたのでした。

そういう中で伝えられてきた「教え」が、これまでの自分たちの考え方からして「理解を超える」ものであっては「全然分からない」ことになりますから、「ギリシャ思想の範囲内で分かる」ものとなって伝えられたであろうということが指摘されねばなりません。

第四に「宣教した人」の問題があります。つまりその教えを具体的に伝える人間の問題があるわけです。そしてその上でその伝えた人が多くの人々に受け入れられるということが必要になります。たとえ「教え」は立派でも「うさん臭い人間」と見られたらもう受け入れてはもらえないからです。 上の四つが一般に宗教・思想の「伝播」においてもっとも重要な用件で、これは現代にも言えることです。

キリスト教の平易さ

上に上げた条件の中でも重要なのが、第二の「キリスト教の平易さ」ないし「魅力」でしょう。宗教というのは何であれ初めから「思想」の問題として受け入れられるわけではありません。思想界にキリスト教が大きく顔をだしてくるのは紀元後200年代になってからです。一方キリスト教がローマ世界に伝道されだし受容されていったのは紀元50~60年頃からで、つまりキリスト教の初期の受け入れはごく初期の時代から「一般庶民」においてなされていたのです。

差別のない世界

これについては受け入れられた当初のキリスト教が「女性、下層民、奴隷」にあったと考えられることと裏腹です。つまり初期のキリスト教は女性(当時女性は「劣った存在」として差別されていた)や奴隷など社会の「下層民」に受け入れられていったということです。なぜそうした「差別されていた人々」に受け入れられたかというと、もちろんこれまでに見ておいたようにイエスが「差別されていた人々」を対象とし、彼等の救済をその目的としていたということが第一でしょう。その教える「神」というのは「愛の神」であり貧しく虐げられた人々こそ第一に天国に救い取ろうとしている、と教えられました。これは当時の虐げられていた人々にとって何よりの「幸いの知らせ(福音)」であったでしょう。

そして実際上のこととして初期のキリスト教共同体(教会)においては女性や奴隷も「信仰上」差別はされなかったのです。身分差別は古代社会にあってはどこでもあったし、ローマでも同様でした。この時、何の形であれ「差別をしない」ということは「差別されている者」にとっては何より救いであったと思われます。これがキリスト教にあったのでした。そして教会の中に入れば彼等は社会的身分にかかわらず「兄弟・姉妹」と呼び合い、教会内での役職に奴隷が選ばれることもあり得ました。勿論女性も差別されませんでした。これが恐らく彼等に受け入れられた最大原因であったと考えられるのです。教会内に居さえすれば「人間」として認めてもらえるというわけで、これほど当時の差別されていた下層民の女性や奴隷にとって魅力的なものはなかったと考えられるのです。

こんな具合に下層の奴隷や女性に受け入れられたのは、イエスの教えというのが「難しい」ものではなかったからです。今日のキリスト教はひどく難解な神学などがあり、教会での説教もけっこう難しかったりしますが、これでは当時の教育を受けていない下層の人々に受け入れてはもらえないでしょう。多分イエスは「神の愛」「悔い改め」「救済」くらいしか語らなかったと想像されます。

さらにキリスト教の母体であるユダヤ教は「戒律主義」であって、文字通り「戒律を守る」ことが義務づけられていました。これは財産や暇や権力のある「金持ち」や「権力者」には可能ではあっても「貧乏人」には不可能でした。そして女は「不浄」なものとしてはじめから「救い」などはぎ取られていたのです。イエスはこの「戒律主義」を退けていましたからキリスト者はとにかく日常的に「祈り」と「感謝」と「慎み」だけでよかったと思われこれも受け入れを容易にしていたでしょう。

しかもイエスの教えは「罪あるもの」「病人」と比喩されるような者を対象とし、「金持ちは救いに遠く、貧乏人が救われる」という「社会的弱者の救い」という性格をもっていましたから、「女・奴隷」にとっては「自分達のための宗教」という感じがしたことでしょう。

死後の幸せ

そして、彼等に迫害があってもそれにもめげず広まっていった要因としては「死後の幸せ」という考え方もあずかっていたと考えられます。つまり、今はつらいけれど、このつらさを耐えれば「死後は神の国」に迎え入れてもらえるというわけですが、実はギリシャ・ローマの伝統にこの「死後の幸せ」という観念はほとんどなく、せいぜい英雄が死後に「安楽の島」での生活を送れる程度の神話しか持ち合わせていませんでした。しかし死の恐怖はだれにでもあるわけです。これにたいする「すばらしい答え」がキリスト教に用意されていたのです。下層民にとっては確かに「今の現実」としても苦労のない「極楽」のほうがいいに決まっているとはいえ、現実としてそんな状態が望むべくもない人々にとっては「死後の幸い」は最大の慰めとなったであろうと考えられるのでした。こうして、「女・奴隷」を含む「下層階級」の人々に迎え入れられ広まっていった、と考えられるわけですが、こうして一定の勢力となったところで「中流階級」さらには「上層部」にまで波及していったわけです。

ミラノ勅令

<ローマ帝国のキリスト教迫害>

ローマは共和制の昔から一貫して、多人種・多民族・多文化・多宗教の国家でした。例えば、軍装は統一したほうが有利であるはずの軍隊でさえも、半裸体で戦うゲルマン兵士のすぐ横で、長いスカート姿のオリエントからの兵士が闘うというのは、ローマ軍の戦場では常に見られる光景でした。民族ごとにちがう風俗を尊重したからです。ローマ人の考える「寛容」とは、強者であっても自分たちの生き方を押しつけず、弱者であろうとその人々なりの生き方を認めることであったのです。

ローマにおいて、ユダヤ教徒以外の多くの異邦人は、ますますキリスト教を信じるようになり、ローマ帝国にとって不安要因となっていました。ローマ帝国が要求した神々への犠牲を捧げる国の祭儀に参加することを拒んだり、兵役に就くことを拒否したりするため、帝国の秩序を乱す危険な宗教とみられ弾圧や迫害がなされるようになりました。

ローマ政府による最初の迫害は64年頃ネロによって行われ、その後も迫害が続きましたが、信者たちは屈服することなく、帝国におけるキリスト教は3世紀中頃までには、強力な指導体制をもつ宗教集団に成長していきました。

こうした中で始まったデキウス帝による迫害は、それまでの局地的な迫害と異なり、組織的な激しいものとなりました。デキウス帝はローマの神々への崇拝が、国家の盛衰を左右するという古来の考えに基づいて、250年勅令を布告し、全属州に対して全面的にキリスト教を禁止し、迫害はこれまでになく厳しいものとなり、教会は数え切れないほどの殉教者を出しました。 しかし迫害を生き延び、「帝国内の帝国」とまで呼ばれた独自の組織力をもつようになったキリスト教会を、帝国は無視できなくなったのです。 その際武力によって教会を屈服させるか、あるいは教会と盟約を結び、それを利用するか、帝国はキリスト教会に対する態度の選択を迫られるようになりました。

284年に即位した東の正帝ディオクレティアヌスは、勅令で会堂破壊、聖書の廃棄、聖職者の逮捕、キリスト教を棄てない者の死刑を命じ、皇帝とローマの神々への礼拝を強制しました。しかし、このローマ帝国による国家的迫害も結局キリスト教を根絶できませんでした。

<ローマ帝国のキリスト教公認>

融和政策をとったのが西の副帝コンスタンティウス・クロルスとその子のコンスタンティヌス帝です。 父コンスタンティウスはライン川前線防衛の任にあたり、今日のイギリスとフランス地域を統治していました。 彼はディオクレティアヌスのキリスト教迫害に対して、会堂破壊などのジェスチャーを示したものの、積極的な迫害は行わず、キリスト教徒に好意をもたれていたと言われます。 彼の死後、息子のコンスタンティヌスが、その政策を継ぎ、いよいよ迫害政策と融和政策の決定的な対決が起こりました。 312年10月、帝国の西半分の覇権をかけたミルウィウス橋の決戦で、コンスタンティヌスは大勝利をおさめ、翌313年東の正帝リキニウスとともに「ミラノ勅令」を発布、実質的にキリスト教を公認、324年にはリキニウスを破り、ローマ帝国の単独支配を達成しました。

紀元313年6月、帝国西方の正帝になったコンスタンティヌスと、帝国東方の正帝の地位にあるリキニウスが、ミラノで会談し「ミラノ勅令」が公表されました。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されたのです。

「ミラノ勅令」が、歴史を画する重大な史実とされる理由は、ローマ人が一千年以上にもわたって持ちつづけてきた宗教に対する伝統的な概念を断ち切ったからです。それまでのローマは、ローマという「共同体」に属する住民に対し、個人個人の信ずる神が何であれ、「共同体」全体の守護神とされてきたローマ伝統の神々に対しては、相応の敬意をもって対するよう求めてきたのです。毎年1月1日に軍団基地の中央広場に集合し、ローマ伝統の神々に犠牲を捧げた後で行われる、自分たちの最高司令官でもある皇帝への忠誠を宣誓する式では、個人の信仰は脇に置いてその場では皆と行動を共にせよ、とされてきたのです。

それが、「ミラノ勅令」では、もはやその必要なない、ということになったのです。「勅令」には、個人の信教の自由は完全に認められているが、国家である「共同体」の宗教についてはまったくふれられていません。ローマ帝国は、多人種・多民族・多宗教・多文化の国でした。すべてが多様であったこの大帝国は、ローマ法とローマ皇帝とローマの宗教というゆるやかな輪をはめることによって、まとまりを保ってきたのです。「ミラノ勅令」は、そのうちのローマの宗教という輪をはずしたのです。勅令の主唱者であるコンスタンティヌス自身は、国家宗教という輪をはずしたままで帝国を統合できると考えていたのでしょうか。

ニケーア公会議

313年にミラノ勅令でキリスト教を公認したローマ帝国の皇帝コンスタンティヌス帝が、325年に主催して小アジアのニケーアで開催したキリスト教の教義を決する最高会議で、キリスト教における、最初の正統教義を決定した重要な公会議です。

その前年の324年、コンスタンティヌス帝は自らキリスト教徒であることを宣言、翌325年にニケーアに約300人の司教を集め、コンスタンティヌス帝自ら黄金の椅子に座り議長を努めました。公会議とは、キリスト教教会の全体意志を決定する重要会議で、これ以後、何度も開催されます。ここでは、イエスの神性を否定するアリウス派と、イエスの神性を認めるアタナシウス派の両派が激しく論争を展開しました。

<アタナシウス派を正統、アリウス派を異端とする>

会議は当時キリスト教内部に起こったアリウス派の考えを認めるかどうかがテーマでした。コンスタンティヌス帝としてはキリスト教を公認した以上、その教義は一本化していなければならず、司教間の対立は皇帝として仲裁しなければならないと考えていたのです。会議はアリウス派に反対するアタナシウス派との間で2ヶ月間にわたる議論が展開され、その結果、中間派も含めてアタナシウス派が大勢を占め(300人の司教のうち反対は5人だった)、イエスの神性を認めるアタナシウス派が正統、アリウス派は異端とされ、ローマ領からの追放が決定されました。なお、アタナシウスの神とイエス双方に神性を認める考えには、さらに精霊を加えてその三者がそれぞれの面をもつが実体において一体であるとする三位一体説が教義として確立し、381年にデオドシウス帝の招集したコンスタンティノープル公会議において正統教義とされたのです。

キリスト教がローマ帝国の国教となる

<キリスト教公認>

ディオクレティアヌス帝は専制君主制を導入し、立法・司法・軍事の最高権力を一手に握りました。また四分統治(帝国を東と西に分け、それぞれに正帝、副帝を置く政策)をとり、広大な領土を効率的に収めようとしました。

この頃、帝国はキリスト教会に対する態度の選択を迫られていました。迫害を生き延び、「帝国内の帝国」とまで呼ばれた独自の組織力をもつようになったキリスト教会を無視できなくなったのです。その際武力によって教会を屈服させるか、あるいは教会と盟約を結び、それを利用するか、この二つの対策のうち前者の迫害対策をとったのが東の正帝ディオクレティアヌスで、後者の融和政策をとったのがコンスタンティウス・クロルスとその子のコンスタンティヌス帝です。 父コンスタンティウスは西の副帝としてライン川前線防衛の任にあたり、今日のイギリスとフランス地域を統治していました。彼はディオクレティアヌスのキリスト教迫害に対して、会堂破壊などのジェスチャーを示したものの、積極的な迫害は行わず、キリスト教徒に好意をもたれていたと言われます。

彼の死後、息子のコンスタンティヌスが、その政策を継ぎ、いよいよ迫害政策と融和政策の決定的な対決が起こりました。312年10月、帝国の西半分の覇権をかけたミルウィウス橋の決戦で、コンスタンティヌスは大勝利をおさめ、翌313年東の正帝リキニウスとともに「ミラノ勅令」を発布、実質的にキリスト教を公認、324年にはリキニウスを破り、ローマ帝国の単独支配を達成しました。

<キリスト教の国教化>

313年のミラノ勅令によって、ローマ帝国の公認宗教となったキリスト教は帝国の宗教政策の一環に組み込まれることになりました。コンスタンティヌス帝の宗教政策は「一つの帝国、一つの教会」と表現されますが、これは一人の独裁的な皇帝の意志によって、帝国を再編成しそのために特にキリスト教会を利用することを意味しました。

この政策を進めるため、キリスト教徒の集中している東方に新都コンスタンティノポリス(現在のイスタンブール)が建設され、330年に異教の影響力が強いローマから帝都が移されました。さらに帝国にふさわしい組織と信仰を持つ、統一された「一つの教会」を形成するため、対外的には教会の権威を高め、内部的には教会の統一が図られ、そのため分派や異端は厳しく処罰されました。 また国内は大きな教区に分けられ、それぞれの中心地にある教会の主教が総主教となりました。まず325年、ローマ、アンティオキア、アレクサンドリアがニケーア公会議で承認され、さらに381年、コンスタンティノポリスがコンスタンティノポリス公会議で、451年エルサレムがカルケドン公会議で承認されて五つの総主教区が誕生しました。

こうして教会の組織が帝国の組織とますます似通ったものになり、両者の一体化が進んでいきました。 その後ローマの伝統宗教を復活しようと試みたユリアヌスのような皇帝も現われましたが歴代の皇帝は大体キリスト教を支持しました。 そして392年テオドシウス帝の時代に異教が全面的に禁止され、キリト教はローマの国教となったのです。

西ヨーロッパ文化圏の誕生

<フランク王国>

西ゲルマンの一部族だったフランク人は、6世紀初めに、クローヴィス(在位481~511)という王を中心にフランク王国を建国しました。こうして始まったのが、メロヴィング朝(481~751)です。 496年、クローヴィスがアタナシウス派キリスト教へ改宗します。 これが、フランク王国が発展する大きな要因になります。 当時、他のゲルマン民族の間では、アリウス派キリスト教が広まっており、当時正統派として決められていたアタナシウス派と対立していました。 325年、ローマ皇帝コンスタンティヌス1世によって開かれたニケーア公会議で異端とされたのがアリウス派です。他のゲルマン部族と異なり、この改宗によって、クローヴィスはフランク王国内のローマ人住民や、ローマ・カトリック教会の協力を得ることができるようになったのです。

<カール・マルテルの活躍とカロリング朝>

8世紀ころになると、メロヴィング朝はフランク王国の分割相続などで次第に衰え、王に代わり行政や財務を任されていた宮宰が力を持ち始めます。 フランク王国の宮宰を代々世襲したのがカロリング家です。 メロヴィング朝の中で、宮宰の権力が増す中、ヨーロッパ世界を脅かす大事件が起こります。 732年、イベリア半島からピレネー山脈を超えてフランク王国にウマイヤ朝の軍隊が迫り、トゥール・ポワティエ間の戦いがはじまったのです。現在のフランス西部のトゥールとポワティエの間で行われた戦いのことです。

最終的にメロヴィング朝の宮宰カール・マルテルがウマイヤ朝軍を撃退し、カロリング家の権力がより一層高まります。 そしてカール・マルテルの子、小ピピン(ピピン3世)がローマ教皇の支持を得てメロヴィング朝を廃し、751年カロリング朝(751~987)を創始します。

<ローマ教会の苦境>

なぜ、ローマ教会はカロリング朝の成立を後押ししたのか、それは、ローマ教会が非常に苦しい立場に置かれていたからです。 キリスト教は、313年ミラノ勅令によってローマ帝国に認められ、392年テオドシウス帝により国教化されて以来、各地で強い影響力を持っていました。 ローマ帝国の衰退後も、ローマ・コンスタンティノープル・アンティオキア・イェルサレム・アレクサンドリアの5つの教会が力を持っていました。 しかし、7世紀にローマとコンスタンティノープル以外の地域がイスラム王朝に占領されると、2つの教会は首位権をめぐって激しく争うようになります。首位権とは、キリスト教会として最高位の権威のことです。 西ローマ帝国滅亡(476年)後、ローマ教会は支援国を失ったため、存続したビザンツ帝国(東ローマ帝国)の首都コンスタンティノープル教会が優勢になります。

その後ローマ教会は、ビザンツ皇帝の支配から逃れるために、積極的に聖像を用いてゲルマン民族に布教するようになりました。布教活動の中心になったのが、ベネディクト派などの修道士たちでした。 こうした中、726年、ビザンツ皇帝レオン3世が聖像禁止令を出します。 聖像禁止令は、ビザンツ皇帝の専制政治を阻害していた聖像崇拝派の修道院勢力を衰退させるほか、徹底的に偶像崇拝を禁止していた新興のイスラム勢力に対抗するために発布されました。

ゲルマン人への布教の要である聖像の使用を禁止されたため、東西教会の対立は決定的となり、ローマ教会は新たな庇護者を求めるようになります。 そんな中、フランク王国がウマイヤ朝を打倒したトゥール・ポワティエ間の戦いがおこり、庇護者を求めるローマ教会と、国家を支える権威を求めるフランク王国の利害が一致し、急接近します。

756年、小ピピンがローマ教会を脅かしていたランゴバルド族を攻撃し、獲得した北イタリアのラヴェンナ地方を教皇に献上します。 これをピピンの寄進といい、最初の教皇領となりました。 こうして、ローマ教会とフランク王国の結びつきは、更に強いものになっていきます。

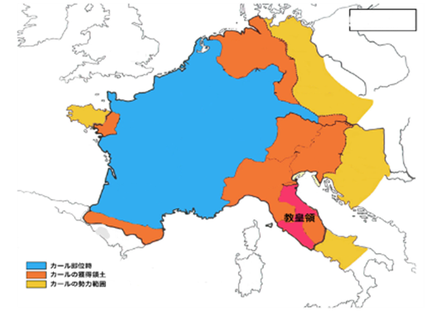

<カールの活躍>

小ピピンが死去すると、その子カールはフランク王国の王として積極的な遠征を行います。このように、カールの征服活動の結果、西ヨーロッパ全体が統一されていきます。 拡大した領土には、地方行政官の伯を置き、それを監督する巡察使を派遣し、中央集権化を図ります。 文化面では、古代ローマの文化の復興を目指し学芸を振興し、首都アーヘンでおこった文化はカロリング・ルネサンスと呼ばれます。

<カールの戴冠>

こうしたカールの活躍により、フランク王国は西ヨーロッパの大国になっていきました。そして800年、ローマのサン=ピエトロ大聖堂で祈りを捧げていたカールに、時の教皇レオ3世が西ローマ帝国皇帝の帝冠を戴冠し、カール大帝が誕生します。

ローマ教会は、カールの戴冠によって西ローマ帝国の復活を宣言し、東ローマ帝国に対抗する西ヨーロッパの大勢力を成立させます。こうしてゲルマン人を支配者として、古典文化・ゲルマン文化・ローマ文化を融合、継承し、キリスト教を基盤とする西ヨーロッパ文化圏が誕生したのです。

カール大帝は、征服した地域をキリスト教化する伝道師のような役割を果たしました。彼のカロリング・ルネッサンスは、民衆教化の重要な手段でした。ここで学芸と伝道は深く結びついたのです。

歴史上のあらゆる思想や宗教は、時代や社会の必然性により出現します。どのような必然性があって、6世紀にアラビア半島でイスラム教が誕生したのでしょうか。

人々の生活

内陸部の大部分が砂漠に覆われたアラビア半島は、古代よりセム語系のアラブ人という民族が住んでいました。 彼らは、砂漠の民ベドウィンとして、交易によって栄えた西部のヒジャーズという地域のオアシス都市を中心にラクダや羊の放牧、ナツメヤシなどの栽培を生業としていました。血縁関係を重視する多数の部族に分かれており、各部族はそれぞれの部族神を礼拝していました。アラブ人は団結力がなく、それぞれの部族がバラバラの状況であり、オアシスの貴重な水を巡って争いが起きたり部族間対立による略奪も頻発していました。

アラビア半島西南部の湾岸地帯(イエメン)だけは降水量が多く、農業が発達し、海に面していたので、交易も活発に行われていました。 ここには、『旧約聖書』に出てくるシバの女王が統治していたとされるサバー王国(紀元前950~紀元前115)、その滅亡後ヒムヤル王国(紀元前115~紀元後525)などが栄えていました。

自然条件

535年インドネシアのジャワ島とスマトラ島の間くらいにあるクラカタウという火山島が大噴火しました。この噴火は、アジア一帯だけでなく、アラブ、ヨーロッパ、アフリカにまで大きな影響を及ぼしました。火山灰が長く空をおおい太陽は光を失い、天変地異が頻発しました。アラブやそれに隣接する東ローマ帝国でも異常気象による食糧不足やネズミを媒介とするペストの蔓延などを引き起こし帝国の力を大きく減退させる原因となっていました。人々は暗い太陽を仰ぎ悲嘆にくれ、終末論的光景が続いたのです。

社会状況

6世紀後半になると遊牧生活を続けていたアラブ人たちの生活に、大きな変化があらわれてきました。 東ローマ帝国(ビザンツ帝国)とササン朝ペルシアが長い間戦争していた結果、シルクロード(絹の道)が両国の国境で分断されてしまったのです。 そのため、シルクロードがアラビア半島を迂回する形となり、中国やインドなど東方の商品は、紅海沿岸のヒジャーズを通って西方に運ばれるようになってきたのです。 こうして、アラブ人の中に中継貿易を独占して、莫大な富を得る商人が現れ、大商人クライシュ族などが力を持つようになります。メッカやメディナといった都市は商工業で栄え、アラブ社会に貧富の格差が生まれてきたのです。金持ちと貧者、および都市住民と遊牧民といった両極の人たちが、ひとつの思想によりまとめて統治される必要が生じてきたのです。そうでなければ、富の偏在や価値観の相違により、異なる身分の者たちが共存できないからです。イスラム教以前の多神教ではおよばない、明瞭な来世へのヴィジョンや現世での行動規範となる強靭な宗教が求められる状況になってきたのです。

新しい交易路

ムハンマド(マホメット)は、570年頃名門クライシュ族のハーシム家に生まれ、幼くして孤児になった後叔父に育てられました(マホメットはラテン語由来のヨーロッパでの呼び名で、ムハンマドはアラビア語での呼び名)。彼は、25歳の時、40歳の女商人ハディージャと結婚し、その後隊商貿易に従事する傍ら、様々な地域を見てまわりました。

この頃メッカのカーバ神殿には、多神教の神々が祀られていましたが、610年頃、ムハンマドは唯一神アッラー(アッラーフ)の啓示を天使ジブリール(ガブリエル)から受け、自ら預言者として自覚し、偶像崇拝をする多神教に代わり、厳格な一神教のイスラム教を創始したのです。

当時のアラビア半島にはユダヤ教徒やキリスト教徒も住んでおり、彼らを通じて一神教の概念は人々のあいだに育まれていたのです。預言者というのは、唯一神から神の言葉を授けられた者のことである。イスラム教では預言者としてユダヤ教のアブラハムやモーセ、キリスト教のイエスも認められていますが、その中で、「最終にして最高の預言者」がムハンマドであるとされています。

ムハンマドは、自身も名門出身で商人であったが、大商人の利益追求と貧富の格差の拡大、社会の荒廃を各地で見て、これを正そうとしたのです。 イスラムというのはアラビア語で「神への絶対的服従」という意味です。イスラムを信じるものは、「神に身を捧げた者」という意味のムスリムと呼ばれ、偶像崇拝を禁止し、アッラーの前ではすべてのイスラム教徒は平等であるとされました。 また、後にコーランという聖典がまとめられ、信者には六信五行(6つの信仰箇条と、5つの信仰行為)という義務が課せられました。コーランは教義の分散を恐れ最初アラビア語以外の翻訳が禁止されていました。

ムハンマドはメッカを中心に布教を始め、人々の平等を説くイスラムの教えは、長い間貧富の格差に苦しんでいた貧しいアラブ人に広がっていったのです。 ところが、メッカの有力者や大商人、多神教を信仰していた人々は、イスラム教の拡大が自分たちの地位や利益を脅かすのではと考えるようになりました。 ムハンマドやイスラムの信徒は、こうした人々によって迫害されました。 特にムハンマドの出身でもあるクライシュ族からの迫害は激しく、622年、ムハンマドは迫害を逃れるためメッカを脱出し、北に300km離れたヒジャーズ中部のヤスリブという街に移住しました。 このムハンマドがメッカから逃れた事件をヒジュラ(聖遷)と言い、ヤスリブは後に「預言者の町」という意味のメディナに改名されました。622年は、イスラム暦の元年とされており、イスラム教にとっては大きな節目の年です。

ムハンマドがあまたの宗教家と違う点は、宗教者でありながら政治指導者と軍の司令官をも兼ねる異色の天才だったことにあります。彼はメディナの町で自らに従う人々からなる「共同体」を結成し、軍隊を組織しました。624年クライシュ族を中心とするメッカとパドルの戦いで勝利し、その後630年メッカを征服しました。 メッカを征服したムハンマドは、多神教の聖地だったカーバ神殿の偶像を破壊し、イスラム教の神殿にし、メッカはイスラム教の聖地になりました。 632年、ムハンマドはアラビア半島を統一し、同年メディナで亡くなりますが、バラバラだったアラブ民族はイスラムの教えのもとに団結し、その後急速に拡大していったのです。

イスラームはいわば、ムハンマドのめざす新たな国づくりのための理念だったとも解釈できます。実際、ムハンマドが伝えた啓示には結婚、訴訟、刑罰、商取引など、社会生活に関わるものも数多くあります。「すべての信者は神の下に平等である」ことが強調されたのも、雑多なアラブ人集団を信仰によってまとめようとしたためであろう。

ムハンマドの死後(632年)に共同体を率いることになった後継者(「神の使徒の代理」、通称カリフ)による統治は、早々に壁にぶつかることになりました。カリフは合議で選ばれた「信者の代表」にすぎなかったため、ムハンマドのような宗教的権威を用いることができず、政治的力量のみで反抗的なアラブ人集団を従わせていかねばならなかったのです。

ビザンツ帝国やササン朝ペルシャへの軍事遠征は、そうした中で企画されました。貧しいアラビア半島に閉じこもっていたのでは、互いの財産を奪い合う昔の状態にもどりかねなかったからです。いわば苦肉の策として、血の気の多いアラブ戦士たちを農耕地帯の略奪に向かわせたのです。これは、予想をはるかにこえる成果をあげました。長年の戦争で疲弊していたビザンツとササン朝は総崩れとなり、アラブ人は思いがけず、シリア、エジプト、メソポタミア、イランなど広大な経済先進地域の主人となったのです。

カリフに率いられたアラブ人はササン朝を滅ぼし、ビザンツからシリアとエジプトを奪いました。アラブ人は統治機構や現地住民の慣習・信仰には極力手をつけず、納税だけを約束させる形をとったため、征服は急速に進展しました。要地には軍営都市が築かれ、100万人以上のアラブ人が移住しました。カリフ位の継承については、前任者の指名か実力者の合議によって決められ、全アラブ人の忠誠を得るという形をとっていましたが、やがて有力者同士の内戦に突入しました。661年、シリア駐在の軍団を率いたウマイヤ家のムアーウィヤがカリフ位につき、680年にその子ヤジードが世襲したものの、混乱は続き、王朝が確立したのは692年のことでした。征服活動はウマイヤ朝のもとでも続けられ、西はスペインから東は中央アジアに至る史上空前の版図が現出したが、750年アッバース家にとってかわられました。

ところが、突然転がり込んだ富の配分をめぐって共同体はかえって混乱し、凄絶な権力闘争の場となってしまいました。7世紀末に、メッカの富豪出身のウマイヤ家がライバルを打倒し、カリフ位を世襲する事実上の王朝を築いて内乱は収まりましたが、短命に終わりました。政局が安定したのは、ムハンマドの叔父の家系にあたるアッバース家がウマイヤ朝を倒し、新王朝を築いた8世紀中頃のことでした。

ビザンツ帝国とササン朝ペルシャの対立

イスラーム共同体の成立(630年頃)

アラブ人の大征服と

ウマイヤ朝(8世紀前半)

アラブ人の支配はイベリア半島からインダス川流域にいたる空前の範囲におよびました。しかし、アラブ人は自らの信仰であるイスラームを征服地の住民に押しつけることは一切ありませんでした。征服の目的はあくまで戦利品や税の獲得であり、異教徒を討伐するとか、ムスリムに改宗させるというようなことは意図していなかったのです。かりにそんなことをすれば圧倒的多数を占める被征服民の反発をまねき、とても統治などなり立たなかったにちがいありません。そればかりか、アラブ人は被征服民がイスラームに改宗することを歓迎していなかった節があるのです。

過酷な軍務に従事しているアラブ戦士にとって、最大の関心事は「富」でした。したがって、彼らに給料を支払うことがカリフ政府のもっとも重要な仕事だったのです。その財源は、被征服民が従来の信仰を保持する代償として納める租税だったのです。すなわち、アラブ人の豊かな暮らしを支えるためには、「異教徒」の負担が不可欠だったのです。

ところがここに、被征服民がイスラームに改宗すれば納税を免れることができるのか、という重大な問題が生じたのです。実際、8世紀初頭から、アラブ人の家臣となって改宗することで税逃れをする者が続出していたのです。「信者の平等」という建前からいえば、「改宗者」にもアラブ人と同等の免税特権を与えるのが筋だが、そうなると被征服民から税を集めアラブ戦士に配分するという体制が崩れかねません。この問題に対するウマイヤ朝の対応は二転三転し、そのまずさが王朝崩壊の一因となったのです。

ホラーサーン(北東イラン)のイラン人の力で政権を奪取したアッバース朝の場合、この「改宗者問題」に対する解答は明快でした。すなわち、アラブ人の特権を廃止したのです。従軍もせずに禄ばかりはむアラブ人への給料は停止されました。また、土地を持っている者にはすべて、宗教や種族に関係なく地税が課せられたのです。

こうして、イスラームの原則である「信者の平等」はいちおう実現されたのです。異教徒にはあいかわらず余分の税が義務づけられていましたので、イスラームへの改宗者は次第に増えました。たとえばイランでは、アッバース朝成立時は8%だったムスリムの割合が、9世紀はじめには40%、10世紀には70~80%に達しました。そして、中央官庁や軍にはイラン人を中心とする非アラブのムスリムが多数登用されました。

つまりアッバース朝は、少数のアラブ人からなる「支配者共同体」から、急増しつつあるムスリム全体に支えられた真の「イスラーム共同体」への転換をはかったのです。このことは、カリフ政権の正統性を支える根拠が、「アラブ人支配者グループの同意」から「イスラーム的な政治の履行」にかわることを意味しました。

イスラームはもともと、個人の内面だけでなく「政治や社会はいかにあるべきか」をも問う教えです。もっとも、ムハンマドの死後に神と交信できる者はいなくなったので、共同体の運営はアラブ古来の慣習にのっとっていたのが現実でした。しかも、アラブ人には帝国統治の経験がないため、征服地ではビザンツ帝国やササン朝の行政組織や法をそのまま利用する形をとらざるをえなかった面もありました。しかし、アッバース朝の頃になると信者が増加した上に教えの体系化も進み、イスラームを政治の現場にどう生かすかが模索されるようになったのです。

イスラームの根幹は、ムハンマドが伝えた「神の命令」たる啓示でした。これは、650年頃カリフ政府のもとで集成され、「クルアーン」とよばれる聖典となっていました。ただし、クルアーンの主題は「神と人の関係」であって、行政や司法において必要な「人と人の関係」についてはおおまかに述べられているにすぎません。そこで、生前のムハンマドが具体的にどのような指示を出し、裁定を下したのかが研究の対象となったのです。

このようなムハンマドの言行録を集め、検証したのは、熱心な在野の学者たちでした。9世紀中頃の大学者ブハーリーはとくに有名であり、収集した60万あまりの伝承のうち信頼度が高い7200あまりを「真正集」にまとめました。クルアーンや伝承に頼っても解決が難しいような問題に対しては、学者たちが様々な解釈を行ったり、互いに意見を交換したりして結論を導くようになっていきました。

アッバース朝はあまりに巨大だったために9世紀中頃からたががゆるみ、軍人や総督が自立して分裂の時代をむかました。しかし、地方政権の首長たちも、イスラームに精通した学者たちを尊重しないわけにはいきません。学者たちは、権力者に助言を与えたり、地域社会の相談役となったりして、「法」を司る地位を確立していきました。イスラーム世界は多くの国が分立していても、神に由来する「法」が通用することで秩序と統一性が維持されたのです。

中田考『イスラームのロジック』 講談社

「防衛大学の教科書にも引用されている米年報『ワールド・ミリタリー・アンド・ソーシャル・エクスベンチャーズ』によれば世界の推定戦死者数は次のように増えてきた。

16世紀 160万人

17世紀 600万人

18世紀 700万人

19世紀 1900万人

20世紀 1億780万人

この数字は、文明が進歩するほど戦死者が増え、20世紀という文明の頂点が史上最悪の野蛮な世紀となったことを示している。

中東史家三木亘は「野蛮」を「価値観の違う文明・文化の一方的押しつけ」(『世界史の第二ラウンドは可能か』)と定義し、「『文明』が過飽和になると『野蛮』が生み出されていく」と言い、近代西洋文明を野蛮の「全面発生期」、第一次世界大戦終結後現在にいたるアメリカ、ロシア、日本という「近代西洋文明の破産管財人が主人面をする」時期を「『野蛮』のまっただなか」と呼び、近代文明は「人類が滅亡にいたる袋小路」を招来し、「役目を果たし終え」「ローカルな文化に沈降しつつある」と分析する。

この『野蛮』は、おそらく近代西欧キリスト教文明の性格に由来するものであろう。

アメリカの政治学者ダルマイヤーは言う。

コロンブスの航海を記念するムードの最中にあって、われわれは思わず知らず罪悪感と共犯意識に襲われ、そしてさいなまれている。われわれは人類の歴史の中でも類まれなほどの恐るべきジェノサイド実行者の血を引く者ではないかと。ヨーロッパによる新世界へ向かっての拡張、というよりむしろ、ヨーロッパ勢力によるアメリカ大陸の「征服」によって、わずか1世紀足らずの期間に、殺戮、飢餓、疫病により、約7000万人もの先住民が命を失ったことを知っている者はわずかだ。これを証拠だてる歴史資料を突きつけられると、打ちのめされてしまうほどの思いがする。(『オリエンタリズムを越えて』)

このスペイン人の征服は、キリスト教信仰の「学者、僧侶、商人」の「三位一体」によって遂行されたが、近現代の西欧による世界征服は、その世俗化形態たる「知識人、宣教師、企業家」の「新三位一体」によって推し進められたからである。(前掲書)

そして「価値観の違う文明・文化の一方的押しつけ」である「野蛮」は、西欧文明の産物「国民国家」自体が本質的に内包する属性である。というのは、「国民国家」とは多様性を暴力的に抹消し、均質的「国民」を創出することによって初めて成立したものであり、「現代」とは、この西欧起源の「国民国家」システムが世界中を覆い尽くしつつある過程であるからである。

カインとアベルは、アダムとイヴがエデンの園を追われた(失楽園)後に生まれた兄弟である。カインは長じて農耕を行い、アベルは羊を放牧するようになった。

ある日2人は各々の収穫物をヤハウェに捧げる。カインは収穫物を、アベルは肥えた羊の初子を捧げたが、ヤハウェはアベルの供物に目を留めカインの供物は無視した。嫉妬にかられたカインはその後、野原にアベルを誘い殺害する。その後、ヤハウェにアベルの行方を問われたカインは「知りません。私は弟の監視者なのですか?」と答えた。これが人間のついた最初の嘘としている。しかし、大地に流されたアベルの血はヤハウェに向かって彼の死を訴えた。カインはこの罪により、エデンの東にあるノドの地に追放されたという。この時ヤハウェは、もはやカインが耕作を行っても作物は収穫出来なくなる事を伝えた。また、追放された土地の者たちに殺されることを恐れたカインに対し、ヤハウェは彼を殺す者には七倍の復讐があることを伝え、カインには誰にも殺されないための刻印をした。(創世記)

このような理不尽な話が旧約聖書の冒頭に出現します。農民が苦労して作った収穫物を神に捧げたとき、神がそれを無視した、それがユダヤ教の神であり、世界宗教と言われるキリスト教の神なのです。そこにどんなに深い理由があろうとも、私はこの神を信じることはできないし、なぜこの神を唯一絶対の神として信じる人が23億人もいるのか理解できません。

私は仏教の説話のなかにある「貧女の一灯」を思い出しました。

国王などの大富豪が競って仏に灯明を供養するのを見た一人の貧女が、自分も供養したいと思い、自らの髪を切って売り、そのわずかなお金で油を買い、 仏に小さな灯明を供養しました。大風が吹いて国王などが寄進した立派な灯明は消えてしまいましたが、貧女の一灯はいつまでも消えませんでした。

賢愚経(貧女難陀品)によると、貧女は供養する際に誓願をおこします。

「私は今、貧窮でございますが、この小さな灯火を御供養します。願わくはこの功徳をもって、わたしは未来の世には智慧の照らしを得て、一切衆生の汚れや暗黒を滅し除くことができますように」と。

釈尊はこの誓願を「貧女が供養した灯火は四大海の水をもってしても、嵐をもってしても消すことはできない。なぜなら多くの人を救おうという大心を発した人が供養したものであるから」とたたえたといいます。

聖書の神と仏教の開祖である釈尊のこの天地雲泥の行動の違いを虚心坦懐に見ただけで、23億のキリスト教徒が雪崩をうって仏教徒になってもおかしくないと思いますが。

唯一絶対にして、全知全能の神が、どうしてかくも残虐、残酷で大虐殺、大破壊を延々と繰り返すのか、全く理解できないことです。あまりにも理不尽で、聖書を読み進めるのもいやになります。これを聖典として日々の生き方の指針にしている人々の精神構造も私にはまったく理解できません。聖書の残虐さを列記したサイトはたくさんありますので、卒倒しないように気をつけながら、覗いてみてください。

聖書を読んでそれを要約することは私にはとてもできません。キリスト教信者が書いた聖書の残忍さについての文章を紹介します。

石川明人『キリスト教と戦争』中公新書

(76)旧約聖書では、「戦い」という言葉は300回以上も用いられている。それぞれの戦闘や殺人は、もちろん同列に語れるものではないし、戦闘や殺人の話があるからといって、必ずしもそれを正当化したり推奨したりしているわけではない。ただ素朴に「物語」として読めば、それぞれには面白さもある。

だが、旧約聖書における「戦争」には、単純な歴史記述ではなく、明らかに好戦的で、憐みの気持ちのかけらもないようなものも多いのである。利益獲得のために争う「戦争」というよりは、狂気に満ちた「虐殺」のようなものも少なくない。敵の兵士のみならず、その町に住む女、子供、家畜まで、あらゆる命を奪い、町を焼き払い、文字通りの殲滅を命じ、相手に対して憐みの気持ちをもつことさえ禁じている箇所も見られる。

旧約聖書を読んで感じる「平和」の倫理に関する疑問は、非常に素朴なものである。すなわち、殺人は聖書のなかで明確に禁止されているが、それにもかかわらず、どうして多くの戦争の記述があり、また信者たち自身も戦争を繰り返しているのか、というものである。

よく知られているように、旧約聖書には「十戒」が記されている。それはモーセがシナイ山で神から授かったとされる十の戒めであり、「神の名をみだりに唱えてはならない」「盗んではならない」「姦淫してはならない」などと並んで、「殺してはならない」という戒めがある。「殺してはならない」と書かれているにもかかわらず、旧約聖書には数えきれないほど戦争や殺戮の話が書かれているのである。モーセは実際に戦争を指導しており、その際、人々は、神がモーセに命じた通り、敵の男子を皆殺しにし、女と子供を捕虜にし、家畜や財産を奪い取り、その町を焼き払った、と書かれている。さらにモーセは、戦いを終えて帰還した軍の指揮官に対して次のようにも言っているのである。

直ちに、(敵の)子供たちのうち、男の子は皆、殺せ。男と寝て男を知っている女も皆、殺 せ。女のうち、まだ男と寝ず、男を知らない娘は、あなたたちのために生かしておくがよい。

ここでは、殺すか殺さないかという倫理など一切問題になっていない。分捕り品をどのよう

分配するかの方が、はるかに重要な問題として扱われているのである。

(82)神をかつぎ出さない方が、戦争は人道的

旧約聖書には「ヨシュア記」という文書がある。奴隷状態におかれていたヘブライ人たちをエジプトから救い出し、神から十戒を授かったイスラエルの指導者がモーセである。ヨシュアは、そのモーセの後継者とされた人物である。「ヨシュア記」には、イスラエルの民がそのヨシュアに率いられてカナンの地に侵入し、そこに定着するまでの事情が描かれている。

この文書は、歴史的事実を正確に記そうとしたというよりも、民族の歴史に現れた神の支配と導きを明らかにして、神の意志や意図を見つめることを目的としていると考えられている。だがそれにしても、そこに記されている戦いの様子は、現代の私たちの目にはあまりにも残酷なものに見えるであろう。

「鬨の声をあげよ。主はあなたたちにこの町を与えられた。町とその中にあるものは、ことごとく滅ぼし尽くして主にささげよ。ただし、遊女ラハブおよび彼女と一緒に家の中にいる者は皆、生かしておきなさい。我々が遣わした使いをかくまってくれたからである。あなたたちはただ滅ぼし尽くすべきものを欲しがらないように気をつけ、滅ぼし尽くすべきものの一部でもかすめ取ってイスラエルの宿営全体を滅ぼすような不幸を招かないようにせよ。金、銀、銅器、鉄器はすべて主にささげる聖なるものであるから、主の宝物倉に納めよ。」

角笛が鳴り渡ると、民は鬨の声をあげた。民が角笛の音を聞いて、一斉に鬨の声をあげると、城壁が崩れ落ち、民はそれぞれ、その場から町に突入し、この町を占領した。彼らは、男も女も、若者も老人も、また牛、羊、ろばに至るまで町にあるものはことごとく剣にかけて滅ぼし尽くした。 (ヨシュア記6:16)

5人の王がヨシュアの前に引き出されると、ヨシュアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、彼と共に戦った兵士の指揮官たちに、「ここに来て彼らの首を踏みつけよ」と命じた。彼らは来て、王たちの首を踏みつけた。ヨシュアは言った。「恐れてはならない。強く、雄々しくあれ。あなたたちが戦う敵に対して主はこのようになさる。」ヨシュアはその後、彼らを打ち殺し、5本の木にかけ、夕方までさらしておいた。 (ヨシュア記10:24)

ヨシュアは更に、全イスラエルを率いてエグロンからヘブロンへ上がり、これと戦って、占領し、剣をもって王と町全体を撃ち、全住民を一人も残さず、エグロンと全く同じようにした。彼はその町とその全住民を滅ぼし尽くした。 (ヨシュア記10:36)

カナンの地とは今のパレスチナの古代名であり、「創世記」で神がアブラハムとその子孫にその土地を与えると約束したのである。それは「約束の地」「乳と蜜の流れる地」とも呼ばれた。しかし当然ながら、イスラエル人がそこに侵入する前から、そこには多くの人々が暮らしていた。イスラエル人たちは、神から永遠の所有地としてそれを与えられたという信仰に基づいて、つまりは侵略したのである。また、「列王記上」18:40によれば、預言者エリヤは、カナンの豊穣神バアルの預言者450人を殺している。そこには、現代でいう他宗教との共存、宗教的寛容などという発想は微塵もない。

このように、旧約聖書における戦争に関する記述は枚挙にいとまがない。これらを見るかぎり、キリスト教史家のR.ベイントンが『戦争・平和・キリスト者』(新教出版社)で言うように、「神をかつぎ出さない場合の方が、戦争は人道的」であるように思われる。

仏教で説く「戦争」

仏教では、人命および生命あるものを殺害することをいましめる戒が、小乗仏教、大乗仏教を通じて第一位にあります。キリスト教の基本的思想である「十戒」の第六番目に「殺すなかれ」とあることと大きく異なっているのです。例えば「大智度論」には次のように説かれています。

仏は、殺罪を、罪のなかでも最も重い罪とされた。もし人々が、種々の徳を修めても、不殺生戒がなければ、あらゆる徳も無益となる。罪のなかでは殺罪が最も重く、諸々の功徳のなかでは、殺さぬことが第一である。この世の中で生命を大切にすることが第一の善行である。

最大の殺罪である戦争を引き起こすもとは人間の煩悩であると仏教では説いています。人間世界の小さな争い事から多数の殺戮が行われる戦争にいたるまで、貪欲、怒り、競争心、愚かな心など、すべて煩悩に帰着するのです。これらの煩悩が、いかに多くの災いを招き、個々人を不幸に陥れるかを詳細に分析し、煩悩を制御したり消滅するための教えや修行を、小乗仏教は説いています。

しかし人間的実存とは煩悩そのものである、とすれば、煩悩を断ち切ることは人間そのものを否定することになってしまいます。煩悩は、放任されると罪悪を積み重ねてしまいますが、自己の向上をめざし、そう努力するのもまた煩悩の働きです。そのため大乗仏教では、煩悩を断ち切るのではなく、良きものを生みだす方向へ無限にのばすことを目指しているのです。

大乗仏教のなかで理想的な仏道の体現者とみられる菩薩は、ある時代の、ある社会の人々の悩みを、誰よりも先に悩み、それを解決するためのあらゆる努力を惜しまず、それを実行するときは身命を捨ててもなお足りぬ勇猛心、慈悲心に満ちあふれ、しかもそういった捨身の実践が、自己の渇きや飢えをみたす欲求のようなものであって、無上の喜びである、という人間のことです。誰でも、ひとたび自覚すれば、菩薩たりうる資格、仏性をもっているのであり、世界の人々がこの自覚に立って、はじめて、戦争のない平和な世界が樹立されるのである、というのが仏教の説く平和観なのです。

また仏教では、戦争が起きるときの人間の心の状態について、例えば倶舎論第12には次のように示されています。

その時、人々の法を逸した貪欲のために、邪法がはびこり、怒りや競争心が旺盛になる一方で、顔を合わせれば、あたかも猟師が野の禽獣をみるように、手にとるものをすべて武器として、狂的な凶暴性を発揮して、人々は互いに害しあう。

薬師経、仁王経、法華経などにおいて、人間の煩悩が悪いほうに旺盛になると七難が起こると説かれています。そのなかの「自界叛逆難」(内乱)、「他国侵逼難」(外国からの侵略)は現在の「戦争」です。七難を消滅させること、そして同時に七福を生じさせることが仏教者は言うに及ばず、国王、為政者の最大のつとめであると説かれているのです。

先に見たキリスト教の唯一絶対神が、大虐殺や大殺戮を命じることと、この仏教が説く生命尊重の思想を、虚心坦懐にみたとき、どちらが良いかなどという議論がわき起こる余地があるでしょうか。これもまた、23億のキリスト教徒が雪崩を打つように仏教に改宗する話であると私は本気に考えているのであります。

紀元後1000年代の終わりから1200年代半ばまで、西欧のローマ・カトリックが西欧諸侯を動員して中東、特にイエルサレムやエジプトにあったイスラーム勢力を攻撃した軍を言います。学説によって数え方に違いがあり、七回とするものと八回とするものがあります。ここではとりあえず八回で紹介しておきます。

この「十字軍」の評価に関しては非常に難しいものがあります。つまり、攻めたのはローマ・カトリックというキリスト教勢力で「西欧人」ですから現在の欧米キリスト教徒にとっても、これは「聖地の奪回戦」であり「祖先の武勲」となります。

一方、攻められた方のイスラームとすれば「西欧人に攻められ多くの同胞が虐殺された事件」となります。

世界史という学問は近代になって西欧人によって「西欧中心」につくられましたからこれまでの十字軍についても「聖地奪回のための聖戦」という評価で語られてきました。しかし20世紀も後半になって冷静な科学的歴史ということが問題にされるようになって「西欧中心史観」というものが反省されるようになり、十字軍についても冷静に見られるようになると、そこにはいろいろと「醜い思惑」が隠されていたことがあからさまになってきました。ですから今時、十字軍を「聖地奪回のための聖戦軍であった」などと賛美する歴史家など一人もいなくなりましたが、では何が真実であったかというとまだまだ評価は定まっていないといったところでしょう。ここでは簡略にその経緯を追ってみます。

第一回十字軍

1096年から1099年までの遠征です。一般的な教科書によると、1000年代に入って東アジアを故郷とする「セルジュク・トルコ」が西に進出してきてイスラーム帝国を支配するようになり、さらにビザンティン帝国(東ローマ帝国)に侵略してきたことが発端、とされます。

一方、ビザンティン帝国はうち続く国難に疲弊しており、ロマヌス四世の時にこのセルジュクの勢力に惨敗してしまいます。かろうじて後を引き継いだアレクシオス皇帝がセルジュクの西進を食い止めますが、しかしアレクシオス一世は、このままでは再びセルジュクの攻撃があり今度は危機的になると推測して、分裂していたとはいえ同じキリスト教であり強大な力を蓄えていた西欧のローマ教会に援助を申し込んだ、となります。そこで教科書では、「そのビザンティンの

要請に応えて」時の教皇が十字軍を結成した、となります。

しかし、当時のローマ教会は決して「他人のため」に動くような勢力ではありません。ましてローマ教会はビザンティン教会とは「ケンカ別れ」したものですし、その後も悪いままですから「身銭を切って助ける」などと思う方がどうかしています。事実、第四回十字軍はビザンティン帝国を裏切ってここを侵略してしまうのですから。

おそらくアレクシオス一世は「動くかもしれない」というローマ教会の内部事情を察知していたのではと考えられています。それは長年にわたっている「教皇とゲルマン皇帝との間の権力闘争」であり、教皇グレゴリウス七世は教権組織確立のための軍隊「聖ペテロ軍」まで設立して「聖戦」の概念を高めようとしていました。

一方、イベリア半島では「クリュニー修道院」が主導してイスラーム領となっていたイベリア半島を奪取しようした運動「レコンキスタ軍」が形成されていました。いずれにせよここで教皇は「力」を示さなければならず、「レコンキスタ」で鼓舞された「宗教的情熱」による「イスラームからの国土奪取運動」はイエルサレムなどパレスチナ地方にも適用されてこそ筋が通るというものです。

さらに聖地イエルサレムには西欧からもたくさんの巡礼者が引きも切らず訪れていました。イスラームはもともとキリスト教を母体にしていて「ユダヤ・キリスト者も同じ経典の民」と見なしていますからこの巡礼者に手を出すことはありえなかったのですが、おそらくビザンティン皇帝アレクシオスは、セルジュクは東方からの異民族だから危ないとか何とかそそのかしたのではないかと推測されます。なぜなら、歴史的事実としてセルジュクがこの巡礼者に手をだしたということは何一つ確証されていないのに、「セルジュクによる迫害」ということが十字軍結成の一つの要因とされているからです。教科書もこれを原因してあげてきます。「そそのかし」であれ、こう言われますと西欧を管轄するローマ教会としては放ってはおけません。

はたして、レコンキスタを主導するクリュニュー修道院出身の時の教皇「ウルバヌス二世」は皇帝ハインリッヒ四世が北イタリア戦役で苦境に陥っている時、教会の優位を確立するチャンスと見て1095年に「十字軍の結成」を呼びかけたのでした。教皇が、皇帝を超えた「軍の形成・支配者」となるチャンスだったからでしょう。

ウルバヌス二世はこの参加者には「罪の許し」を与え留守中の財産は法王権をもって保護するとしましたから多くの参加者を得ていきます。もちろん「宗教的熱情」に燃える人々もおり、そうした宗教的一団は「1096年8月」出発と決められた日時以前に勝手に進軍を開始してしまい、攻めて行ったはいいけれど正規の軍隊ではありませんから、セルジュクに惨敗を喫してしまいます。

8月に出発する正規軍の方は騎士たちが主体でしたが、彼らは実は「土地の野望」が主体だったのです。ですから、行軍の途上いたるところで「略奪」も繰り返され、ビザンティン皇帝との間に確執が生じます。しかしビザンティンにしても独力ではセルジュクを押し返せない弱みもあって妥協していきます。こんな軍隊ですから騎士たちの間の勢力争い・内部分裂もしょっちゅうでした。たとえば南イタリアのボヘンムンドなどはアンティオケア地方を奪回するとそこの領主として収まってしまい、イエルサレム進軍を拒否してきます。「土地の野望」をはっきり示している事実です。またアルメニア地方を巡っても騎士たちの間に醜い争いがありました。

しかしとにかく1099年には残った騎士たちでイエルサレムの進軍は進められ、イエルサレムの奪取に成功したのでした。しかしこの時、

「女・子ども」を含め、アラブ人と見るとキリスト教徒であっても見境なく虐殺されていったのであり、その「大量虐殺」は後に大きな禍根を生むことになってしまったのでした。これは今回だけのことではなく、教皇は常にそれを命じていたということが 後に判明してきます。教皇の目的の一つが「アラブ人の撲滅」であったというわけですが、こうした傾向を持つキリスト教徒は現在でも多くいることは注意されねばなりません。

ともかく、結果として「イエルサレム王国、その他三つの王国」が建設され、またこの時「テンプル騎士団」「ヨハネ騎士団」が結成されています。

十字軍の意義

この十字軍の意義についてもいろいろ言われますが、「積極的な意義」を指摘する研究者は今時一人もいないようで、せいぜい「西欧人とイスラームの交流の端緒」となっているくらいのことが指摘されているくらいです。

むしろ西欧側にとっては「教皇と皇帝とのさらなる確執の要因」「社会的混乱」「封建領主の欲望」「教皇の権威の失墜」、さらにベネチア商人の侵略と略奪による「商人階級の台頭」とか、結局やがて来たる「封建体制を崩壊させる要因」を用意したといったようなことが指摘されるようになっています。

またビザンティン帝国にとっては確かに最初の思惑通り「セルジュクの侵略」は止めることができましたけれど、こともあろうに「十字軍に侵略」されて「帝国の崩壊の遠因」となろうとは思いもしなかったでしょう。

思想的に最大の問題は「西欧とイスラームとの間の抜きがたい敵愾心」、西欧人の「イスラーム恐るべし」との感覚、イスラーム側の「キリスト教徒は経典の民、同胞ではない」との認識、などを作り上げてしまったことが現在の西洋と中東との関係の悪さの大きな要因になっていると言えるでしょう。

あるいはここに「キリスト教の堕落」を見ることができて、これ以降活発化してくる「異端裁判」「魔女狩り」そして極めつけの「免罪符」などの「カトリック教会の腐敗」の下地をここに見ることができるのです。

確かに歴代の教皇の中には「正当な防衛」は認めるけれど「攻撃は禁止」という理念を持っていた教皇もおり、また皇帝の中にも第六回のフリードリッヒのように、皇帝でありながら「武力に訴えず」外交手段でことを解決しようという皇帝もいたのです。そうした教皇や皇帝ばかりであったならこうした問題はおきなかっでしょうが事実は逆だったのでした。

イスラームの側も、キリスト教に対する「不信と敵意」が醸成されてしまい、イスラーム圏内のユダヤ教徒やキリスト教徒に対する締め付けが厳しくなり、そのためエジプトでは多くのコプト・キリスト教徒がイスラームに改宗せざるを得ない状況に追い込まれたりなどしたのです。こうした歴史が現代に至って相互不信を生んでいると言えます。

異端審問と魔女狩り

中世カトリックの腐敗というと「異端審問」「魔女裁判」「免罪符」があげられます。いずれも「神に仕える者」とは思えない犯罪的行為であり、歴史的にも最大の犯罪に数えられるようなものです。特に前の二つは人間の行ないとは思えない残虐かつ凄惨なものです。こんなものが何故行われることになったのか、ここではそれを見ていきます。

カトリックにおける敵意者に対する取り締まりの方法の最大のものが「異端審問」と言われるものでした。一般に有名なものとして「ガリレオ」の「地動説にたいする審判」があります。

この「異端審問」というのは「異教徒」に対するものではなく、同一宗教内における「正統に対する異説に対する裁判」という意味となります。ですから、「正統」のあり方によって「異端」も異なってきます。キリスト教史というのは、実にこの「正統」の立場の獲得の「闘争史」と呼べるようなものでした。ですから、ある思想があったとして、その思想の内容と『聖書』の記述の整合性など殆ど問題にされず、自分たちの集団だけの理解、自分たちの集団の勢力の増強だけにこだわって論争をはじめ、それは「政治的な勢力争い」となって、政治的に弱い方が負けた場合にその集団は「異端」とされてしまったわけです。

そんな具合なので、勢力的に対等の戦いとなった場合は、引き分けて両者ともに併存となりました。「伝統的な正教」に対する「ローマ教会の離反」の場合も、ローマ側がゲルマン諸侯のバックに勢力が強く、むしろ伝統教会を凌駕するような形で併存していきました。近代の「プロテスタント」も、はじめの頃はカトリックの激しい弾圧にあいましたが、ローマ教会に離反する諸侯の後ろ盾で台頭できて、ここも併存となりました。いずれにせよ、異端騒動において『聖書』が基準とされるということなどなかったのす。

キリスト教というのは、「一つの理解、一つの儀礼」にこだわったため、とりわけ「排他的な性格」をもつことになりました。そのため、「異端騒動」は初期時代からありました。しかし、初期の場合は「宗門からの破門・追放」といったものでした。それが中世の「カトリック」において、カトリックの教えに則っていないと見られた人々に対する残虐な「拷問・死罪」という、およそイエスの教えとはかけ離れた犯罪的なものとなっていったのです。

<中世カトリックにおける異端審問>

カトリックにおける「異端審問」というのは、従来の「問題が起きた時の不定期のもの」とはことなり、「制度化」されたものとなります。そのきっかけは、12世紀後半におきた「カタリ派」や「ワルド派」といった運動と言われます。こうした運動が勢力を増大していくのに危機感を覚えたバチカンは、1184年に教皇ルキウス3世によってヴェローナ会議において「審問制度」を制度化し、司教による異端容疑者の探索を定めます。さらに1215年にラテラノ会議において「異端審問の手続き」がさだめられ、1231年、教皇グレゴリウス9世は、教皇の直接的な権限として「異端審問制度」を制定したのです。

これは教皇直属でしたから、教皇に反対する者はすぐに「異端」として処分されるような性格のものとなり、教皇の権力のさらなる絶対化へとつながるものでした。教皇はその審問官として、絶対服従を誓っている「ドミニコ会修道士」を任命し、後に「フランシスコ会修道士」も加わります。カトリックにおける修道院というのは、正教のように神のみを求めて異境に離れるといったものではなく、教皇に直属したものであったことがこうした事態を生んでいるわけで、実際教皇になるのはこうした修道院で権力を握った者たちだったのです。

異端の探索は熾烈をきわめ、修道士はその探索に血道を上げていきました。教会や司祭からの申し出ばかりでなく、信徒からの「密告」を奨励し、その証言が証拠として採用されました。密告者は保護されたために「個人的恨み」による虚偽の申し出が頻発したと考えられています。こうして異端審問にひっぱりだされたらほとんど最後で、拷問も許可されていましたから自白が強要され、しばしばそのまま拷問で殺されていったとされます。

罪に問われたのは、初期の時代のような教会教義に反する意見だけ、というわけではなく、教会に対する礼儀作法、礼拝の仕方、民間信仰的とか、何でもありといった様相になっていったとされます。

ガリレオの場合のように、罪状が「科学的な主張」として明らかな場合の方がむしろ幸いであり、この場合はその科学的主張を撤回するという宣誓で許されました。ガリレオ(1564~1642年)の場合ですが、1616年に最初に問題にされましたが、地動説を言わなければ良いということで許されています。しかし1633年に再び『天文対話』を著して地動説と天動説を対比させて天動説の誤りを主張したため、今度は許されませんでした。確実に聖書の誤りを主張した形になっているからです。ただしガリレオは「地動説は捨てる」と誓うことで死刑は免れ終身刑となり、さらに減刑されて終身自宅に監禁となりました。

科学者の場合は学説が自分の生き方そのものと関係しないのでその学説をやめるといえましたが、自己及び自己の生そのものと関わる哲学的な思想の場合はそういうわけにはいかないので、教会教義に対する思想家の多くが死罪にされています(哲学者ジョルダーノ・ブルーノなどが典型)。

今日でも問題になる「進化論」はどうだったのかというと、これはすでに1800年代という近代であったために科学の進歩も相当に進んでいて、バチカンといえどもすぐさまこれを弾圧というわけにもいきませんでした。結局、ブスブス何かと口出ししましたが公の弾圧とはならず、1996年に教皇ヨハネ・パウロが「我々はその学説を認めないが、学問上でならそういう学説があっても良い」としました。しかし、矢張り、これに反発するキリスト教右翼も多く、特にアメリカはキリスト教右翼が強いため、学校でこれを教えないというところも多くあります。

さらに、有罪とされた時の処罰のあり方ですが、軽ければ聖地巡礼による浄化、あるいは改悛の印としての十字架の着用となり、さらには「監禁、投獄」、最終的に「極刑」は火あぶりとなりました。このとき財産没収も行われ、その極刑や財産没収は世俗の司法が携わったようですが、財産にかかわって教会との癒着などがあり、道徳的退廃はひどいものになっていったとされます。

時代がさがり、教皇の権威が下がってくると同時にこの審問も基盤をうしなっていったと一般にいわれますが、実際にはただ「むちゃくちゃで無秩序な異端狩り」となっていっただけの話で、それは「魔女裁判」などに引き継がれて歴史的にも類を見ない残虐なホローコストが教会・教皇の名前において行われていたのです。

ちなみに、スペインでの「大審問官」と称されている「トルケマダ」は、教皇の下での審問を上回る歴史的に筆舌につくせないほどの残虐を極めたものとして有名となっていますが、これは教皇直属の異端審問とは別個に設定されていたものです。ただしもちろん教皇の認可の下にであったことはいうまでもありません。これは当初は「改宗ユダヤ人」にたいする審問機関としてはじまり、強大な権力のもとに南米はじめスペイン植民地におけるカトリック支配の最大機関として機能して原住民を弾圧していきました。これが廃止されたのは19世紀になってからのことなのでした。

魔女裁判が本格化するのは、12世紀以降の異端審問が漸く沈静化した15世紀からであるといわれています。ヨーロッパの魔女裁判は、異端審問を経なければ成り立ちませんでした。魔女裁判は異端審問の延長線上に生まれたのです。1258年、1320年とローマ教皇は「異端審問の中で魔女裁判を正当とする」としてきたのでした。

そして、有名なのが1486年に出版された『魔女の槌』とよばれる著作でした。これは「魔女」を定義し、裁判のやり方を詳細に述べたものです。方式は「異端審問」に準じたもので、「逮捕」から「尋問」「証人」「判決」までの手続きを述べています。被疑者となった女性は、裸にされ、牢獄につながれ、魔女であるとの白状を迫られ、白状しなければ「拷問」とおきまりの手続きでした。

この著作の後たくさんの「魔女論」が書かれることになり、1500年代には「魔女狩りの専門家」まで出現して各地を歩いては魔女を告発して多くの女性を死に至らしめていくことになりました。裁判も熾烈を極め、たとえば、被疑者となった女性を後ろ手に縛って水中に沈め、浮き上がったら有罪となる、といったやり方など良く知られています(この場合、浮き上がらないとは「溺死」を意味しますので、浮いても死、浮き上がらなくても死という、どうやっても死ぬことになるという、およそ人間とは思えない裁判のやり方でした)。一般には有罪とされると「火刑」となり、有名な「ジャンヌ・ダルク」も1431年、「魔女」ということで火刑となっています。

魔女裁判の記録は膨大なものが残り、無実の罪で殺されていった多くの女性たちの怨念の記録となってきます。人々はすべておびえ、他人を密告して保身を計り、噂を流して自分は隠れ、こそこそと生きていくしかありませんでした。こうした事態を研究者は「社会的ヒステリー」と呼んで「社会のせい」としていますが、これを推進していたカトリック・バチカンの罪はどういうわけが今日に至ってもほとんど追求されていません。

これにはルターたちプロテスタントも「魔女裁判」を推進していたという事実もあるからです。従って、要するに「社会全体の風潮だった」とするわけでした。もちろん、中には「社会の体質」の他に、「歴史的状況」を問題にしたり、「宗教の持つ体質」を問題にしたり、「カトリックの体質」を問題にしたり、「キリスト教というものの体質」を問題にしたり、あるいは「男性の体質」を問題にしたり、「女性の体質」を問題にしたりといったアプローチもありますが、いずれにせよこの問題は「カトリック」「プロテスタント」という今以て世界の多くの人々に権威となっている宗教が絡んでいるため取り扱いが難しく、将来的課題となっているようです。

ここから、15世紀から16世紀にかけて展開され17世紀の中頃まで続く、ヨーロッパ諸国による新航路や新大陸の発見という動きについて考えてみたい。かつては「地理上の発見」という言い方をされたが、現在はそのようなヨーロッパ側に立った言い方をさけ、「大航海時代」とか、「ヨーロッパ世界の拡大」とった言い方をします。いずれにせよ、ヨーロッパ勢力のアジアやアフリカ、南北アメリカの新大陸への進出が始まったことには違いなく、同時期のルネサンスおよび宗教改革とともに世界史上に大きな転換をもたらし、「近代」への移行を示す出来事でした。

大航海時代は、まずポルトガルによるアフリカ西海岸進出に始まり、インド航路開拓に成功し、それに対抗したスペインが、思いがけずアメリカ新大陸を「発見」、さらにマゼランの世界周航でピークに達しました。それ以後は、主としてポルトガルによるインド・東南アジア進出、スペインによるアメリカ新大陸の支配が展開されていきます。

大航海時代の要因

この時期に、この両国によって「大航海時代」が開始されたことの要因、または背景としてあげられることは次の4点である。

1.ヨーロッパにおけるアジアに対する知識の拡大(13世紀のモンゴルの侵入、マルコ=

ポーロなどによる)

2.羅針盤・快速帆船・緯度航法など、遠洋航海術の発達

3.ヨーロッパでの肉食の普及にともなう香辛料の需要の増大

4.レコンキスタ(スペインにおけるイスラームからキリスト教への再征服運動)が進行し

て、キリスト教布教熱が高まっていたこと

大航海の外的な要因

上の4項目は大航海時代が始まったヨーロッパ内部の要因でもあるが、直接的要因としては、この時期に小アジアに興ったイスラーム教国であるオスマン帝国がバルカン半島・東地中海・西アジアに進出し、従来のイタリア商人による東方貿易が行えなくなったことがあげられます。これによってヨーロッパの商人たちは、香辛料などをアジアから輸入するために直接ルートを開拓する必要に迫られていたのす。

大航海時代の影響

この動きはインドなどアジア諸国と、アメリカ新大陸の現地人に大きな変化をもたらしただけでなく、ヨーロッパ本土にも大きな変革が生じました。商業革命や価格革命がおこり、西ヨーロッパの商工業の発展と人口増加にともなって東ヨーロッパでは西ヨーロッパ向けの穀物生産に産業が特化して、農奴制が逆に強化されて半辺境化し、また新大陸のインディオに対してはスペインのエンコミエンダ制による強制労働が課せられて辺境化する、という世界的な「分業化」が進むこととなったのです。このような「近代世界システム」の成立は16世紀の大航海時代に見いだすことができるのです。大航海時代によってもたらされた「世界の一体化」とは、このような「世界分業システム」の成立ということでもあったのです。 → 資本主義的世界経済

レコンキスタが終焉し、スペインからイスラム勢力が消滅した1492年にクリストーバル・コロンがアメリカ大陸を「発見」して以降、スペイン人はカリブ海やその近辺の大陸に対する機会を生かそうと考えました。

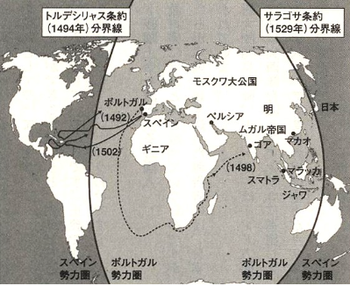

1494年にローマ教皇アレクサンデル6世の仲裁によってスペインとポルトガルの間にトルデシリャス条約が結ばれ、スペインは「新大陸」における征服の優先権を認められました。トルデシリャス条約では新たに征服される土地と住民はスペイン国王に属すこととされ、スペイン国王の代行者たるパシフィカドール(鎮定者)は、既に成立した条約に基づいて先住民を服従させるか鎮定する役割を担ったのです。このトルデシリャス条約のため、スペイン人が先住民に出会った際に、先住民に対しての選択肢は征服以外に存在しなくなり、このことがポルトガルやイギリス、フランスによるアメリカ大陸の征服とスペインのそれの特徴を大きく異なったものとしたのです。

トルデシリャス条約では両国どちらの勢力圏内となるのか曖昧になっていた東南アジアでは、その帰属を巡って両国が熾烈な争いを繰り広げるようになっており、そのため1529年、地球上にもう一本の縦線が引かれる事になりました。

この新しい縦線(東経144度30分)の根拠となったのが、新たに両国間に締結されたサラゴサ条約で、16世紀の世界は、ヨーロッパや東アジア(日本、中国など)を除きその大半が、トルデシリャス条約とサラゴサ条約という二つの条約によってポルトガル・スペイン両国の勢力圏内に置かれたのです。

ちなみに、両条約が締結された頃の日本は戦国時代でしたが、サラゴサ条約の分割線により日本列島は東西に真っ二つに分断される形になり、日本は両国の衝突地点になりました。そういった当時の世界情勢を知っていると、天文12年(1543年)、まず他国に先駆けてポルトガル人が日本へ渡航(といっても漂着ですが)して鉄砲を伝え、その6年後の天文18年に、フランシスコ・ザビエル(スペイン人)がキリスト教を布教するため日本に渡航して、それを機に日本はスペインとの交易を始め、そして、ポルトガルやスペインよりも遅れてイギリスやオランダなどが日本に渡航してきたという事情も理解しやすくなります。日本も植民地として狙われていたのです。

キリスト教のローマ教皇によって、世界を二分し

スペインとポルトガルに与えられました。

それによって自由に征服地とすることができるようになるとともに、キリスト教を布教するよう命令されたのです。

なぜヨーロッパ人は異世界の住人に友好的でなかったのか

ポルトガル人やスペイン人たちは、なぜ勝手に世界を自分たちの征服地とし、原住民を虐殺したり、奴隷にしたりできたのでしょうか。

その原因を考えてみると、それはひとえに「キリスト教の世界観」にありました。

当時、ローマ法王庁は、このスペイン・ポルトガル両国の貿易事業に莫大な資金を提供する代わりに、宣教師を同行させ、世界中にキリスト教を布教するよう命じていたのです。

そして、その「命令」は、次のような信じがたい内容のものでした。

1、イスラム教徒やトルコ人はこれまでにキリスト教徒の国土を不当に占領し領有していたのであるから、彼らに対して行ってきた、また今後行うであろう戦争は正当である。

2、東洋各地やブラジルなどについては次のとおりである。救世主は未信徒を改宗させ、霊魂の救済を行うように命じ、自己の利害をかえりみない宣教師を派遣したので、彼らは布教地で優遇を受ける権利がある。彼らの言に耳を傾けなかったり彼らを迫害した者に対する戦争は正当である。

3、アメリカ大陸の原住民については次のとおりである。布教事業を妨害も圧迫もしない人々についてだが、彼らは自然法に反する重大な罪を犯すような野蛮な悪習を守り、それをやめようともしない。こういう者の土地を占拠し、武力で彼らを服従させる戦争は正当である。――高瀬弘一郎『キリシタン時代の研究』より

このように、彼らにとっての「布教」は、異国の地で苦しむ人々を救済しようという慈善的な事業などではなく、ただ異教徒をキリスト教に改宗させ、キリスト教勢力の拡大を図るための事業でしかなかったのです。

そして、それを拒否する異教徒に対しては(時には拒否しない相手に対しても)、どんなに高圧的で非人道的な態度をとろうとも、ローマ法王が認めるところの「宗教的に正しい態度」であると信じられていたわけです。

つまり、バックに絶大な宗教的権力を持ったローマ法王の存在があったため、彼らは、異世界の住民から富を収奪することにも、奴隷化することにも殺害することにも、ほとんど罪悪感を感じることがなかったわけです。

さらに、キリスト教の布教という目的以外に、「貿易事業」を行って金儲けをするという目的意識も多分にあり、その欲望の充足にこのキリスト教の価値観が都合よく作用したため、彼らの行為に歯止めを利かなくさせたのだともいえるでしょう。

以上のように、彼らヨーロッパ人には、はじめから異教徒である異世界の住人と友好的な関係を築くつもりなど、さらさらなかったわけです。

こののち、ローマ法王庁の支援を受けたスペインとポルトガルの時代が終息し、ヨーロッパの植民地争いの目的は、「キリスト教の布教」から、次第に単なる富の収奪、金儲けの色が濃くなっていきます。

ですが、キリスト教徒であるヨーロッパ人の、異教徒や異文化、異人種に対する優越感や偏見、差別心には変化は見られず、彼らは、自分たちの目的を妨害する異世界の人間たちを虐げることは「正義」だと信じ続けました。

このような、ヨーロッパ人の持つ歪んだ「正義感」は、彼らがこの後、さらに世界中を侵略し続け、最終的に広島と長崎へ原爆を投下するに至るまで、一貫して貫かれた精神であったのです。

そのような数々の血塗られた暴挙は、この時代の「キリスト教の布教」という目的意識に端を発していたのです。

ラス・カサスは1514年から66年までの間に6回にわたり大西洋を横断し、エスパニョーラ島その他の地域でインディオの置かれた状況を実際に見て、インディオの自由と生存を守るためには入植者や征服者(コンキスタドール)の残虐な征服活動をやめさせ、スペイン人入植者によるインディオ酷使システムであるエンコミエンダ制を廃止する必要を痛感した。1541年には国王カルロス1世(神聖ローマ皇帝カール5世)に謁見して、征服活動を即時中止することを訴えた。翌年末、その内容を書簡にして皇太子フェリペ(後のフェリペ2世)に報告したのがこの『インディアスの破壊についての簡潔な報告』である。

以下、ラス・カサス『インディアスの破壊についての簡潔な報告』染田秀藤訳 岩波文庫 1976からの抜粋です。

インディオという人びと

インディアスが発見されたのは1492年のことである。その翌年、スペイン人キリスト教徒たちが植民に赴いた。したがって、大勢のスペイン人がインディアスに渡ってから本年(1542年)で49年になる。彼らが植民するために最初に侵入したのはエスパニョーラ島(現在のハイチ、ドミニカ)で、それは周囲の広さおよそ600レグワ(1レグワは約5.6キロ)もある大きな、非常に豊かな島であった。・・・神はその地方一帯に住む無数の人びとをことごとく素朴で、悪意のない、また、陰ひなたのない人間として創られた。彼らは土地の領主たちに対しても実に恭順で忠実である。彼らは世界でもっとも謙虚で辛抱強く、また、温厚で口数の少ない人たちで、諍いや騒動を起こすこともなく、喧嘩や争いもしない。そればかりか、彼らは怨みや憎しみや復讐心すら抱かない。この人たちは体格的には細くて華奢でひ弱く、そのため、ほかの人びとと比べると、余り仕事に耐えられず、軽い病気にでも罹ると、たちまち死んでしまうほどである。・・・インディオたちは粗衣粗食に甘んじ、ほかの人びとのように財産を所有しておらず、また、所有しようとも思っていない。したがって、彼らが贅沢になったり、野心や欲望を抱いたりすることは決してない。<同書 p.17-18>

スペイン人の破壊行為

スペイン人たちは、創造主によって前述の諸性質を授けられたこれらの従順な羊の群に出会うとすぐ、まるで何日もつづいた飢えのために猛り狂った狼や虎や獅子のようにその中へ突き進んで行った。この40年の間、また、今もなお、スペイン人たちはかつて人が見たことも読んだことも聞いたこともない種々様々な新しい残虐きわまりない手口を用いて、ひたすらインディオたちを斬り刻み、殺害し、苦しめ、拷問し、破滅へと追いやっている。例えば、われわれがはじめてエスパニョーラ島に上陸した時、島には約300万人のインディオが暮らしていたが、今では僅か200人ぐらいしか生き残っていないのである。・・・この40年間にキリスト教徒たちの暴虐的で極悪無慙な所行のために男女、子供合わせて1200万人以上の人が残虐非道にも殺されたのはまったく確かなことである。それどころか、私は、1500万人以上のインディオが犠牲になったと言っても、真実間違いではないと思う。<同書 p.19-21>

エスパニョーラ島にて

彼らは、誰が一太刀で真二つに斬れるかとか、誰が一撃のもとに首を斬り落とせるかとか、内臓を破裂させることができるかとか言って賭をした。彼らは母親から乳飲み子を奪い、その子の足をつかんで岩に頭を叩きつけたりした。また、ある者たちは冷酷な笑みを浮かべて、幼子を背後から川へ突き落とし、水中に落ちる音を聞いて、「さあ、泳いでみな」と叫んだ。彼らはまたそのほかの幼子を母親もろとも突き殺したりした。こうして彼らはその場に居合わせた人たち全員にそのような酷い仕打ちを加えた。さらに、彼らは漸く足が地につくぐらいの大きな絞首台を作り、こともあろうに、われらが救世主と12人の使徒を称え崇めるためだと言って、13人ずつその絞首台に吊し、その下に薪をおいて火をつけた。こうして、彼らはインディオたちを生きたまま火あぶりにした。・・・(この間、残虐な火あぶりの記述があるが省略)・・・私はこれまで述べたことをことごとく、また、そのほか数えきれないほど多くの出来事をつぶさに目撃した。キリスト教徒たちはまるで猛り狂った獣と変わらず、人類を破滅へと追いやる人々であり、人類最大の敵であった。非道で血も涙もない人たちから逃げのびたインディオたちはみな山に籠もったり、山の奥深くへ逃げ込んだりして、身を守った。すると、キリスト教徒たちは彼らを狩り出すために猟犬を獰猛な犬に仕込んだ。犬はインディオをひとりでも見つけると、瞬く間に彼を八つ裂きにした。・・・インディオたちが数人のキリスト教徒を殺害するのは実に希有なことであったが、それは正当な理由と正義にもとづく行為であった。しかし、キリスト教徒たちは、それを口実にして、インディオがひとりのキリスト教徒を殺せば、その仕返しに100人のインディオを殺すべしという掟を定めた。<同書 p.26-28>

レケリミエント(催告)の欺瞞

これまでにインディアスを統括し、インディオたちの改宗と救済を実行したり、それを命じたりするのを任務としてきた人びとは、口ではいろいろと言い、口実を設け、また偽ったけれども、結局のところ、実際には、その聖なる使命をいつもないがしろにしていた。とうとう、彼らのその有害きわまりない盲目ぶりは頂点に達し、彼らはインディオたちに対して、キリストの信仰を受け容れ、カスティーリャの国王に臣従するよう、もしそうしなければ、彼らに情容赦なく戦いをしかけ、彼らを殺したり捕らえたりすることになろう云々、という催告(レケリミエント)を行うことを思いついて、彼らはそれを作成し、また、その実行を命じることになった。人間ひとりびとりの身代わりとなってみずから犠牲になられた神の子イエスは「全世界に行って、すべての人々に福音をのべ伝えよ」(マルコによる福音書16・15)と語られた。スペイン人たちは、その御詞は自分たちの土地で平和に穏やかに暮らしている異教徒たちに対して今述べたその催告を行なうよう掟として命じられたものであると解釈した。・・・忌まわしい不吉な総督はその催告を実行するよう訓令を受けていた。・・・彼は金を持っている村の情報を入手してその村を襲撃し、金を強奪しに行くことになった時、盗賊と変わらない部下たちを先に派遣し、彼らにその催告を行うように命じた。部下たちは命令どおり行動した。インディオたちが何の心配もせず村や家にいた頃、忌まわしいスペイン人略奪者たちは夜陰をついて進み、村まで残り半レグワの所までやって来た。その夜、彼らは、自分たちだけしかいないところで、その催告を触れ回った。「ティエラ・フィルメの某村のカシーケ(領主)およびインディオたちに告ぐ。われらは神とローマ教皇、それに、この地の君主であるカスティーリャの国王についておまえたちに知らせにやってきた。ただちにカスティーリャの国王に服従せよ、云々。さもなければ、われらが即刻戦をしかけ、おまえたちを殺したり捕えたりすることになると心得よ」と。・・・スペイン人たちは村へ侵入し、大半が藁造りのインディオたちの家に火を放った。インディオたちが気付いた時は既に手遅れで、女、子供、そのほか大勢のインディオが生きたまま焼き殺された。

<同書 p.46-49>

征服者は「人類最大の敵」

1518年4月18日にヌエバ=エスパーニャに侵入してから1530年にいたる12年の間ずっと、スペイン人たちはメキシコの町とその周縁部で、つまり、スペインと同じぐらい大きく、また、それ以上に豊饒な王国が4つも5つもあった広さ約450レグワの領土で血なまぐさい残忍な手と剣とでたえず殺戮と破壊を行った。・・・結局彼らは400万以上の人々を虐殺した。このようにして、スペイン人たちは、彼らが征服(コンキスタ)と呼んでいたことを行いつづけた。征服(コンキスタ)とは残忍な無法者たちが行う暴力による侵略のことであり、それは神の法のみならず、あらゆる人定の法にも背馳し、トルコ人がキリスト教の教会を破壊するのに等しいか、あるいは、それ以上にひどい行為である。しかも、その400万の中には、既述したような奴隷状態の中で日々迫害や圧政を加えられた結果、死んでしまったインディオや、今なおそのような状態の中で殺されているインディオの数は含まれていないのである。とりわけ、どんなに言葉をつくし、多くの情報を手に入れ、また、ありとあらゆる手段を駆使しても、誰の目にも明らかな人類の最大の敵であるあのスペイン人たちが、ヌエバ=エスパーニャの様々な地方でたえず犯し続けてた驚くべき所業を語りつくすことはできないであろう。<同書 p.60-61>

食人を強制する

(グアテマラではスペイン人の)無法者はいつも次のような手口を用いた。村や地方へ戦いをしかけに行くとき、彼は、すでにスペイン人たちに降服していたインディオたちをできるだけ大勢連れて行き、彼らを他のインディオたちと戦わせた。彼はだいたい1万人か2万人のインディオを連れて行ったが、彼らには食事を与えなかった。その代わり、彼はそのインディオたちに、彼が捕らえたインディオたちを食べるのを許していた。そういうわけで、彼の陣営の中には人肉を売る店が現われ、そこでは彼の立会いのもとで子供が殺され、焼かれ、また、男が手足を切断されて殺された。人体の中でもっとも美味とされるのが手足であったからである。ほかの地方に住むインディオたちはみなその非道ぶりを耳にして恐れのあまり、どこに身を隠してよいか判らなくなった。<同書 p.81>

イサベラの死とキリスト教徒の残虐行為の法則

特に注目しなければならないのは、キリスト教徒たちが1504年のイザベル女王の薨去を知ってから大々的にこれらの島や土地を破壊しはじめたということである。・・・というのは、亡くなられた女王が並々ならない情熱を以てインディオたちの救済と繁栄とに心を配っておられたからである。われわれはその事実を熟知しているし、実際に目にしたし、また、その数々の例を我々自身経験した。同様に、次にあげる法則(レグラ)に注目しなければならない。つまり、インディアスにおいて、キリスト教徒たちが赴いた所ではいつも、罪のないインディオたちは既述したような残虐非道、すなわち、忌まわしい虐殺や圧迫を蒙り、しかも、キリスト教徒たちは数々の新しい、また、よりおそろしい拷問を次々と考え出してますます残虐になっていったという法則である。というのは、神がただちに彼らを見捨て、あえて彼らのなすがままにされたからにほかならない。<同書 p.38 および p.161>

「黒い伝説」という反論

この書は1552年に印刷され、さらに各国語に翻訳されてその衝撃的な内容に大きな反響を呼んだ。また、いやおうなく政治的な宣伝に利用されたり、感情的な悪罵を蒙ったりした。まず、1578年にオランダで訳書が出版されると、スペインからの独立戦争を戦い、宗教的自由を求めていたオランダで、格好のスペイン非難がわき起こった。19世紀初め、ラテンアメリカ諸国の独立運動が起きると、ラス・カサスは運動の大義を象徴する英雄にされ、シモン=ボリバルはコロンビアの首都名をラス・カサスにしようとしたほどであった。独立運動を起こしたクリオーリョはラス・カサスが非難した征服者の子孫であったのだが。それに対してスペインではラス・カサスの全作品は発禁とされた。1898年、米西戦争の際、アメリカで英訳が出版され、スペイン非難の材料とされた。敗れたスペインでは“98年の世代”が深刻な自己変革を意識したが、スペインの栄光の再現を志向する保守派は、この書がスペイン人の残虐性をねつ造したもので、その内容は「黒い伝説(レイエンダ・ネグラ)」にすぎないと主張し、ラス・カサスとその書を反スペインとして非難した。現在ではラス=カサスを孤独な英雄で「黒い伝説」の創始者とみなす偏狭な主張は無くなり、正確な史実(細部に誇張があるとしても)を伝え、一つの思想を伝えるものと評価されている。<同書 p.181-187 訳者染田秀藤氏の解説>

ラス・カサスに次いで 白人の先住民族に対する残虐さをあばいて、白人自身に反省を求めた人物が カナダのトーマス・バージャーです。 彼は現代のラス・カサス、カナダのラス・カサスと言われるに価する人物です。

トーマス・バージャーは、1933年、カナダのブリティッシュ・コロンビア州の州都ビクトリアで生まれました。 ブリティッシュ・コロンビア大学の法学部を卒業後、弁護士として、また州の最高裁の判事として活躍しました。

カナダには白人たちが来る前からたくさんの先住民が住んでいました。彼は法廷弁護士とて、常に先住民の側に立つ弁護士として活動しました。

カナダの新憲法は トルドー首相の時の1982年に公布されたものです。その過程に於て 判事バージャーは、先住民の諸権利を新憲法の中に成文化するよう熾烈(しれつ) な運動を行ないました。判事は政治的中立でなければならないという原則から、辞表を提出し、州最高裁判所を去ったのです。

彼はカナダの先住民族のインディアンの権利問題を追及しているうちに、インディアンについてはカナダだけでなく、アメリカにも、中南米にも同じ問題があることに気がつきました。

そこでラス・カサスの報告を読み、啓発され、広く南北アメリカ大陸でのインディアンの悲惨の歴史を研究したのです。そして 『 コロンブスが来てからー先住民の歴史と未来 』( 藤永茂訳、朝日選書 )という著書をまとめました。

彼はコロンブスがアメリカ大陸に来てから、どれほど先住民の血と涙が流されたかを 法学者の目で正しく分析、さらに現在各地で過去の暗影を背負って細々と生き残っている少数民族となったインディアンたちの 権利保護の運動を展開しています。

この点、ラス・カサスの報告は四400年前の遠い過去の出来事ですが、バージャーはこれを現代および未来の問題として取り上げました。そして彼は同時代の人間として、私たちに何をなすべきかを問いかけているのです。

彼の書は私たちに過去の罪状をあばき、告発するためにだけ書かれたのではありません。過去よりはむしろ、私たちが今からどうしたらよいかを知る為にこそ研究される価値があるとの立場に立って書かれたのです。

≪ヨーロッパ人による南米侵略の推定犠牲者数≫

スペイン人は、なぜ自由に殺し合い、奪い、言語に絶する残虐行為を犯してよいと感じたのであろうか。なぜ、インディアスの置かれた状況に同情を覚えなかったのだろうか?

その答えとして、トーマスバージャーは、次のように述べています。

(その原因は)その勝利のあまりの唐突さにあった。スペイン人はその征服の容易さを、ヨーロッパ文明の優越性とキリスト教の優秀性のあかしだとみたのです。

インディアスが敗北したのは、彼らが静的な退嬰的な社会集団で、挑戦を受けたとき効果的に対応できなかったためです。彼らはすぐに屈服してしまい、同じあっけなさで彼ら自身の神を捨てて、キリスト教に帰依しました。(中略)インディアスは、書かれた言語を持たなかったから、その歴史や信仰についての記述は、ヨーロッパ人にゆだねるより仕方がなかったのです。ラテンアメリカでインディアスの権利の無視が続いたのはこうした初期の出会いに由来しているのです。

さてコロンブス以来、スペイン人の征服者によって中南米の原住民のインディアスが、約1世紀の間にどれほど犠牲になったかを推計してみるると下記のようになります。

これをカリブ海地域と、メキシコ中央部とアステカ地域と、ペルー中央部のインカ地域に分類してみます。

カリブ海地域の犠牲者 38万人

アステカ地域の犠牲者 2400万人

インカ地域の犠牲者 820万人

以上、【約3300万人】です。

ではコロンブスが到着した1492年頃、これらの地域の原住民の数は、どれほどだったのだろうか。多くの研究者が大雑把な推計を試みているが、それによると最大推計で1億1千万人、中間推計で7000万人、最小推計でも4000万人です。

インカ帝国が完全に滅亡した1570年ごろ、この地方の人口は合計1000万人に激減してしまいました。これは最大推計の1億1千万人からみると、約10分の1に減ったことになり、ほぼ1億人ものインディアスがヨーロッパ人の征服の犠牲になったことになります。この数は、直接の殺戮だけでなく、ヨーロッパ人がもたらした伝染病の天然痘やチフスによる死者も含まれているのです。

ヨーロッパ人の侵略によって、一世紀足らずの間に、それまで独自の文明を打ち立てて、平和で幸せに暮らしていた罪のない先住民を、ほぼ全滅させてしまったのです。

これまでの人類の歴史で、これほどの悲惨があったでしょうか。ヨーロッパ白人は、人類史に一大汚点を残したのです。

先住民が白人によって受けた被害は、人的犠牲だけではありません。大量の金、銀などの宝が、ヨーロッパに持ち去られました。白人の新大陸征服の目的の一つが、黄金の獲得であったからです。

1510年~1660年(約10年間)までにヨーロッパに持ち去られた金は、解っているだけで181トンにもなります。

現在、世界でもトップクラスの金輸入国である日本の、平成三年の年間輸入量が260トンですから、発掘、精錬技術が未熟な当時としては、いかに大量であったかがわかります。さらに銀も、この間1万7000トンも収奪されていったのです。

インディアスが長い間かかって勤労して営々と貯めた宝物を、白人は何の努力もせず、所有者を殺し、奪っていったのです。ヨーロッパ人とは罪深き大泥棒たちであったのです。

なお、ヨーロッパ人が野蛮人だと蔑視していたインディアスは、彼らが亡ぼした16世紀のアステカ文明やインカ文明よりもっと以前に、この地方に巨大な石の文明を築いて栄えていたのです。その一つがユカタン半島に残るマヤ文明です。この文明は、4世紀~10世紀にかけて都市国家を形成し高度の文化を誇っていたのです。今に残る巨大な石造りのピラミッドリンクに象徴されるとおりです。マヤ文明、アステカ文明、インカ文明のいづれもが、スペイン人によって崩壊させられたのです。